ドラマ「太陽にほえろ!」のジーパン刑事の殉職シーン。映画「暴力教室」に「遊戯」シリーズ、「蘇える金狼」などのアクション路線もあれば、ドラマ「探偵物語」や映画「家族ゲーム」での新境地開拓。そして晩年の映画「それから」やハリウッド映画「ブラック・レイン」……。世代によって、あるいは最初に見た作品が何かによって、この人を語るときは誰もがアツくなるはずです。俳優・松田優作(1950~1989)。若くして壮烈な死を遂げた稀代の名優の人生はいかなるものだったのか。朝日新聞編集委員・小泉信一さんが、様々なジャンルで活躍した人たちの人生の幕引きを前に抱いた諦念、無常観を探る連載「メメント・モリな人たち」。今回は伝説の俳優・松田優作の人生に迫ります。

【写真】遺作となった「ブラック・レイン」の名場面と優作のDNAを受け継ぐ人物たち

おれが出る映画は、こうありたい

週刊朝日が昨秋、「天国から呼び出して飲みに行きたい、昭和・平成のスターたち」と題し、ネット上でアンケート調査をした。

結果は……。1位は歌謡界の女王・美空ひばり(1937~1989)。「悲しい酒」でも流しながら、しみじみ日本酒を酌み交わす光景が目に浮かぶ。2位は名優・樹木希林(1943~2018)。酒席での話題は豊富だろうなあ。3位は本コラム「メメント・モリな人たち」にも登場したコメディアン・志村けん(1950~2020)。ゲラゲラと笑い声が絶えないに違いない。

そして堂々の4位に輝いたのが松田優作だった。アンケートに答えた50代男性は「行きつけの店で、優作さんの作品や国内、海外の映画の話をしたい」と述べた。きっと私なら「お前、いま何やっているんだ」とバサッと尋ねられただろう。

強烈な個性で演技派の名をほしいままにした松田。単刀直入で、言葉で説明しても分からないときは殴ってでも分からせようとした男だった。たしかに、彼には酒場のイメージが強い。それも東京・新宿のゴールデン街のような狭い横丁のバー。たばこの煙で店内はもうもうとしていて、カウンターの片隅でバーボンを飲んでいる姿が目に浮かぶ。

店の中では、芝居や映画、政治など、それぞれが熱く語る。ちょっとしたことがきっかけになって殴り合いのケンカが始まったりして……。それは、それは、にぎやかだったことだろう。

39歳という若さで、膀胱がんで旅立ったのが1989年11月6日。訃報を受けて、映画評論家の白井佳夫(91)はこんなコメントを発表した。

「日本映画の俳優としては、ずば抜けたセンスを持っていた。彼の最後の映画になった米国映画『ブラック・レイン』では殺し屋の役をしたが、鬼気迫るものがあった。『おれが出る映画は、こうありたい』という仕事をしていたし、日本映画では出しにくいものを持っていた、と思う。あいつが死んだかと思うと、残念でたまりません」(朝日新聞・1989年11月7日朝刊・社会面)

あれから34年になるが、その存在感はいまも色あせない。ロック歌手としても活躍し、レコ―ドの発売やライブ活動も展開した松田。プライベート写真や未公開の映像などを展示する回顧展や、遺作の上映会も各地で開かれてきたのは、人気が根強い証拠だ。

東京・西新宿の高層ホテルは、松田にちなんだ宿泊プランを販売したこともあった。男性限定で1日1室、1泊2万500円からで、部屋にはドラマ「探偵物語」のDVDや主人公・工藤俊作が愛飲したシェリー酒なども用意。「誰にも邪魔されずにハードボイルドな気分に浸って」と朝食はルームサービスで提供した。部屋の中で一人、悦に入ったファンの姿が目に浮かぶ。

「新人賞は勢いで取れる」

たしかに、松田のような「強い男」には憧れてしまう。だが、単に強いだけではない。ジェームズ・ディーン(1931~1955)のように強さの中に「憂い」とか「哀しみ」を秘めているというのだろうか。人気漫画「北斗の拳」の主人公ケンシロウやカンフー映画「燃えよドラゴン」で主役を演じたブルース・リー(1940~1973)のように、相手に勝っても偉ぶったりせず、悲しい目を松田はしていた。心のどこかに虚無を宿していたに違いない。

それにしても、身長185センチのしなやかな肉体は見事だった。ドラマ「太陽にほえろ!」でジーパン刑事を演じたときは、私も中学生ながら「何じゃ、こりゃあ!」などと伝説的な殉職シーンのまねをしたことがある。くわえたばこは年齢的にNGで、ニヒルでぶっきらぼうなイメージまでをまねするのも難しかったが、ハードボイルドな生き方には学ぶことは多い。

水谷豊(71)や桃井かおり(72)など多くの友人にも恵まれた。

「そりゃあ、怖かったですよ。何ごとにも真摯な人で、私がそのときどんな状態でいて、何を考えているのか、顔を見ただけで見通してしまうんですから」

と語っていたのは、優作の妻・美由紀(62)を通して家族ぐるみの付き合いを続けていた女優・原田美枝子(64)である。原田が映画「火宅の人」(1986年)で日本アカデミー賞助演女優賞を受けたとき、

「新人賞は勢いで取れる。でも、お前が28歳でもらったこの賞は、自分を変えようと努力した結果だ。良かったな」

と珍しくほめてくれたという。

原田が松田に最後に会ったのは、映画「ブラック・レイン」の米国での撮影が終わって間もなくだった。「俺はやるぜ」。そう自信たっぷりに語っていた松田の言葉が印象的だった。ハリウッドで学んだことを日本映画に注ぎ込んで、業界全体をおもしろく、活性化しようと意気込んでいたに違いない。

松田優作という男は、俳優というより役者と言うほうがふさわしい。俳優は職業。別に素顔があり、クールなイメージがあるが、役者はその人の生いたちや人生観を抜きに語ることは難しいからである。仕事を離れても人付き合いは良く、面倒をよくみた。厳しいけれど後輩たちにはずいぶん頼られたに違いない。

一気に駆け抜けた人生

そんな役者・松田優作の半生を振り返る。

1949年、山口県下関市出身。3人兄弟の末っ子だった。県立下関第一高校(現・県立下関中等教育学校)2年のとき、米国の親族を頼ってカリフォルニア州の学校に留学。翌年に帰国して俳優の道を志す。

転入した私立豊南高校夜間部普通科を卒業後、関東学院大学文学部に入学。在学中の1972年4月、文学座の研究生となり、73年、映画「狼の紋章」に出演。同年、あの伝説のドラマ「太陽にほえろ!」でジーパンをはいた若手刑事役を演じ、一躍、人気スターに。その後、映画「蘇える金狼」(79年)、「野獣死すべし」(80年)にも出演し、アクション路線を歩む。83年に森田芳光監督(1950~2011)の映画「家族ゲーム」で風変わりな家庭教師役を演じ、新境地を開いた。

森田監督とのコンビでは、85年、夏目漱石・原作の映画「それから」に主演、藤谷美和子(60)との現代人コンビで明治の時代を描き、話題を集めた。「家族ゲーム」ではキネマ旬報主演男優賞や日本アカデミー優秀主演男優賞なども受賞した。

でも、酒場でのトラブルやいざこざは絶えず、75年、ロケ先の鹿児島市内で一般人に手を出してしまったこともあった。しばらく謹慎したが、復帰後の映画のタイトルは何と「暴力教室」(76年)。

「松田優作ってスゲエ! 全然変わっていないよ。優作、やっぱり強いなあ」

と当時10代だった私は喜んだ。芸能人の不祥事をメディアも社会もおおらかに受け止めた時代だったといえるだろう。

だが、無理に無理を重ねた結果だった。強健な肉体をがんが襲う。しかし、松田は最期まで妻には、事実を伝えようとはしなかった。「気苦労をかけたくないし、『ブラック・レイン』の演技にすべてを注ぎたい」という思いがあったに違いない。

優作のそんな気持ちを察し、がんに蝕まれていることを薄々知りながらも妻の美由紀は気づかないふりをしてきたという。優作はぼうこうがんの摘出手術をする。がんを克服したかに見えたが、尿に血が混じり痛みを感じ、都内の病院で再検査を受けたところ、再発が明らかになった。かなり厳しい痛みの連続だったに違いない。だが、優作はひた隠した。家族にも周囲にも心配をかけまいと必死だったのだろう。燃焼しきって旅立ったと言ってもいいだろう。

そんな優作の評伝を、最初の妻でノンフィクション作家の松田美智子(74)が2008年に描いた。「越境者 松田優作」(新潮社)。隠し続けた出自、役者として生きていくための苦悩、父親としての素顔を描いている。晩年には新興宗教に頼ったこともあったらしい。優作は美智子にこんなことを言っていたという。

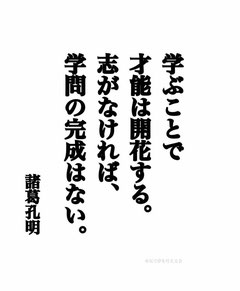

「みんな、ちゃんとアンテナを張っていれば見えるものを、見ていないんだ。勉強しない奴は、冒険を恐れる」

Apex product エイペックス プロダクト

人を喜ばせたいという気持ち

人との出会いが1番の財産です

みなさまのお役に立てるようにサポート致します

Apex product エイペックス プロダクト

人を喜ばせたいという気持ち

人との出会いが1番の財産です

みなさまのお役に立てるようにサポート致します

コメントをお書きください