弁護士法人ALG&Associates代表執行役員・金﨑浩之氏は、医療過誤などの事件において患者側の弁護を担い、高い実績を誇る弁護士であり、医学博士でもある。医療に精通した弁護士は少ないが、さらに異色の経歴が目を引く。1970年代、暴走族最盛期と呼ばれた時代に、全国にその名を轟かせた暴走族「ブラックエンペラー」の幹部としても活動していたのだ。

金﨑氏の半生を通して、異分野を自在に往来するバイタリティの正体に迫る。

◆小学生のときに「喧嘩のために遠征もした」

「そんなにドラマティックな何かがあったわけではないんですよね」

自身が不良への道を突き進んだきっかけについて、金﨑氏はそう答えた。小学校時代から喧嘩に明け暮れ、校内は勿論、他校の番長格をシメに遠征もした。よほどのグレる原因があったかと思えば、原点は実に単純な憧れだった。

「非行は他人に迷惑をかける行為であり、許されるものではないと思います。ただ、当時住んでいた地域の風潮として、とりあえず“ツッパリ”になるという文化みたいなものがありました。幼い頃に遊んでもらったお兄さんたちがみんな気がつけばリーゼントになっていて、他の中学校の番長格をシメに行くのを見て、『かっこいい』というのがありましたね。それで、自分たちもやってみようと。

本格的な喧嘩の強い弱いもほとんど関係なくて、私たちが攻め込んだらもう半分以上勝ったようなものなんですよ。相手の学校の番長格からすれば、『連れてこい』と言われていきなり私たちの前に来たわけです。みんなだいたい青ざめてますよ。戦意もない。そういうのを繰り返すと、自分たちの小学校の名前だけが“悪いやつら”みたいな形で独り歩きしていきました」

◆「複雑な家庭」ではなかった

不良少年のまま中学校へ上がり、そこでも金﨑氏は膨張を続けた。

「とにかく喧嘩三昧の日々でした。クラスごとに番長を決めたり、相変わらず校内外で喧嘩をして、その度に親を困らせました。我が家は非行少年によくある複雑な家庭というわけでもなくて、“モーレツ銀行員”の父と、専業主婦の母。弟は勉強もよくできて、荒れ放題の私とは違う人種でした。ところが、これまで両親の期待を一身に受けてきた弟が万引きをしたりして、徐々に非行に手を染め始めます。そのときも、両親には『お前が犯罪を教えたんだろう』と怒鳴られたりして。ますます喧嘩にのめり込むのですが、敗北も経験するなかで『もっと強くなりたい』という思いが頭をもたげてきて極真空手の稽古に精を出したりもしました」

◆母の様子がおかしくなり、ついに…

勉強とは縁遠い、腕っぷしだけがものをいう世界。必然的に学習面に後れがみられるようになった。模試の偏差値は38。都立高校を志望していた金﨑氏は、本腰を入れて勉強を始め、偏差値は20も上がった。

「志望校には無事に入学できましたが、暴走族にも入りました。当時、さまざまな地域にまたがって活動していたブラックエンペラーです。それ以前の素行も悪かったのですが、最終的にはゴロマンが原因で高校を無期停学になりました。ゴロマンは、タイマン(1対1)と対になる概念で、集団対集団の戦いを意味します」

せっかく入学した高校だったが、紆余曲折ののち退学した。このころ、金﨑氏の家庭は危機を迎えていた。

「父は昭和のサラリーマンそのもので、『男は仕事に集中するから女が家のことをやれ』というタイプでした。母は、私だけでなく徐々に本格的な不良になっていた弟にも頭を抱えていて、たびたび父に相談していました。しかし父の返事はいつも素っ気ないものでした。

私ですら肝を冷やしたのは、弟が補導されたときのことです。当時の私たちにとって、補導そのものは大したことではありません。しかし精神的に不安定になり、実際に薬も服用していた母は、台所でぶつぶつと小声で喋り始めました。包丁を握りしめながら、『これしか方法はない……』と呟いています。刹那、私は母が弟を刺して自分も死ぬつもりだと察しました。結局、私が取り押さえて、大事には至りませんでしたが、それほどまでに私たちが追い詰めていたのだと知るきっかけになりました」

◆大学4年間で「1000冊以上の書籍を読破した」

ちょうど似た時期に、金﨑氏は給料の支払いを渋る会社に労働力を搾取されたり、弟が交通事故の示談を弱い立場で交渉しなければならなかったりと、“世の中”を知った。大学へ進学しよう。そう決めたら行動は早い。籍だけ置いていた定時制高校に連絡し、大学入試のための手筈を整えた。

「私の性格だと思うのですが、これまでやってきたことに固執しないのかもしれません。18歳になったらもう暴走族という年齢でもないし、特攻服を着るのも気恥ずかしくなりました。大学は京都外国語大学へ入学したのですが、そこでESSという英語でディベートなどを行うサークルに入り、英語の弁論大会でも優勝しました。

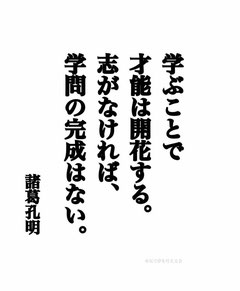

一方で、大学4年間を乱読に捧げました。おそらく1000冊以上の書籍を読破したと思います。法律書を読んだときに、語学の道に進むのではなく、司法試験を目指すのも面白いなと直感しました」

◆残り97%の受験生も白バイのように振り切れば…

司法試験は今なお説明不要の難関資格だが、当時はロースクールが整備されていない時代。司法試験合格率は全受験生の2〜3%といわれる狭き門だ。だが金﨑氏はひるまなかった。

「私は“低偏差値高校”を中退し、法学部卒でもありません。暴走族として、深夜に騒音を出して人々に迷惑をかけてきた過去があります。当時白バイを振り切ったように、残り97%の受験生も振り切れば、司法試験に受かる。やってやろうじゃないか、という意欲が湧いてきました」

多くの受験生と同じく、不合格を幾度も経験したのち、金﨑氏は6度目の受験で合格を手にした。迷惑をかけ続け、司法試験を目指すことを喜んでくれた母親は、残念ながらその瞬間に立ち会えなかった。

「5度目の受験あたりで、末期がんだった母親が亡くなりました。合格後、母が背中を押してくれたような気がして、司法試験合格者の欄に自分の名前が載った新聞を持って墓参りに行きました」

◆『白い巨塔』がきっかけで医療裁判を活動領域に

弁護士として活動してしばらくは少年事件を担当することの多かった金﨑氏だが、冒頭でも紹介したように医療裁判を活動領域にしている。活動の場を移したきっかけは意外なものだった。

「少年事件は過去の自分を見ているようで、勿論やりがいはありました。ただ、あるとき『白い巨塔』(原作:山崎豊子)を観ていて、そこで起きる出来事に感情移入してしまったんです。同作は、丹念な取材によって医療の闇を描く場面が多くあります。そのとき、『病院などの組織を相手にする原告(患者側)は大変だろうな』と思ったんです。同時に、弁護士の多くが文系出身で、医療知識がないことも気にかかりました。自分が大学院に入って勉強し、医学博士号を取得すれば、何か原告側に役立つかもしれないと考えました」

実際、その考えは功を奏した。

「医療裁判においては、医学論文の結論部分を引用して資料として提出するだけでは不十分です。その論文が書かれた経緯などの詳細を正確に理解していなければ、医療のプロである被告に勝てるはずがありません。なぜなら、裁判官も医学については素人であり、基本的な知識を被告や証人に確認しながら訴訟手続が進むからです」

◆「医療以上に司法の闇も濃い」と実感

司法と医療。双方を深く知るうえでわかってきたこともある。

「『白い巨塔』のシーンはどれも大げさな誇張などではなく、実際の医療の現場でも起こり得るというのは理解しました。ただ、この分野を知れば知るほど、医療以上に司法の闇も濃いなと実感します。

医療機関と患者の間に紛争が起きたとき、訴訟進行は病院側に寄りがちです。実際、さまざまな証拠を持つ病院に訴訟で勝つことは容易ではありません。くわえて、司法が医療機関に信をおいていることがよくわかる場面が散見されます。それは裁判所と病院が裏で手を組んで、出来レースの裁判が行われているという意味ではありません。もっと根源的な、この国を担っている者同士の信頼とでもいうのでしょうか。

それから、司法には世の中の秩序を保つ役割もありますから、医療機関を敗訴させることによる社会的な影響をさまざまな方面から検討する必要もあります。個人的な見立てでは、病院側が分が悪いときは、裁判所は和解を勧めてきます。どちらが良くてどちらが悪いという世界ではくくれないのが、司法の実際だと思います」

◆忘れられない裁判

そうした事情を熟知する金﨑氏には、忘れられない裁判がある。

「循環器系の医療過誤での訴訟でした。一審は驚くほど淡白で、こちらが提出した資料以上のものを求めてきませんでした。私の見立てでは、裁判官に医療裁判の経験がないように見えました。訴訟進行は例によって医療機関寄りに進みましたが、明らかに証拠の数も質も、こちらが有利だと思われました。裁判官が和解を勧めてくることもなく結審したので、私は意外な気持ちでいました。

すると、原告敗訴の判決が出たのです。判決文を読むと、ほとんどが被告(主治医)の証言を引用していて、私が提出した証拠が検討された痕跡があまり見当たりません」

金﨑氏は心の折れかかっていた依頼人を鼓舞し、控訴にこぎつけた。

◆「本気で事件を解決する姿勢がみられた」二審の裁判長

「二審は判検交流(裁判官と検察官を一定期間交換する、人事交流制度)によって着任した検事が裁判長でした。すると、おざなりな証拠調べはせず、精査してくれました。被控訴人である被告にも『反論はこれだけですか?』と迫るなど、本気で事件を解決する姿勢がみられました。

こういうことは、和解に誘導しがちな民事裁判では珍しいと思います。民事裁判では、事実関係の是非以上に、紛争をどう解決するかという点に注力するためです。いろいろと賛否両論ある判検交流ですが、結果としてはこの裁判官によって一審は覆り、無事に勝訴することができました」

まったく異なる畑でも臆することなく飛び込み、最後には必ず成功を掴み取る金﨑氏の度胸には驚嘆させられる。氏が渡り歩いてきた世界はどれも、人並み程度の努力ではすぐに淘汰される厳しいものだ。築き上げてきたものを後生大事に抱えるのではなく、そのとき興が乗る場所を“本籍地”にしてしまう氏のフラットで潔い姿勢が、司法の不文律を破りつつある。

<取材・文/黒島暁生>

【黒島暁生】

ライター、エッセイスト。可視化されにくいマイノリティに寄り添い、活字化することをライフワークとする。『潮』『サンデー毎日』『週刊金曜日』などでも執筆中。Twitter:@kuroshimaaki

Apex product エイペックス プロダクト

人を喜ばせたいという気持ち

人との出会いが1番の財産です

みなさまのお役に立てるようにサポート致します

Apex product エイペックス プロダクト

人を喜ばせたいという気持ち

人との出会いが1番の財産です

みなさまのお役に立てるようにサポート致します

コメントをお書きください