彩瀬まるさんの『花に埋もれる』

を読みました。「なめらかなくぼみ」「ニ十三センチの祝福」「マイ、マイマイ」「ふるえる」「マグリアの夫」「花に眩む」の六つの短編集が入っています。恋人同士のたおやかで官能的な愛の物語で、まるで花に埋もれる感じなので、この題名?なのかな?

不思議な表現が多いのですが、久しぶりに大人の愛の形を考えることができる一冊でした。

「しろいうさぎとくろいうさぎ」ガース・ウイリアムズ

今年の目標は、

"兎年だから兎の絵本をたくさん読む"

なので借りて読みました♪

初めて読んだのは小学校に入ったくらいの年齢でしたが、幼いながらに「きっとこれを恋って呼ぶんだな」と照れくさくも感動したのが蘇ってきました♪♪♪

子供の頃の記憶だともっと難しいお話だった記憶でしたが、すごく簡単なお話でした(笑)

「好きな相手とずっと一緒にいたい」という簡単だけど大切な気持ち。

それが「恋」で「愛」なんですよね。

英語版のタイトルは

「The Rabbits'Wedding」

直訳すれば

「ウサギたちの結婚式」

英語版のタイトルはネタバレしすぎなので、日本語版のタイトルのがいいですよね!!!

仲の良い白ウサギの女の子と黒ウサギうさぎの男の子が結婚するまでのキュートなラブストーリー♪

ウサギが本物みたいにフワフワで可愛くて、淡い色合いが綺麗で、結婚する人へのプレゼントにピッタリな1冊です♪♪♪

ヴィオラ母さん〜私を育てた破天荒の母・リョウコ

ヤマザキマリ

(文藝春秋)

「テルマエロマエ」で一躍有名になった、漫画家のヤマザキマリさんとお母さんの話。

女性が働くのがまだ珍しかった時代に、ヴィオラ🎻片手に突き進むシングルマザーのリョウコ。

起床前に家を出て、眠る時間まで帰ってこない。ツアーの間は知人宅に預けられる。でも、申し訳ない素振りも無い。母親らしい態度も無い。ご近所さんに怒られても、ひたすら彼女の道を突き進む。

それだけを見れば育児放棄に受け止められかねないだろう。

しかし、置いていくおにぎりとお手紙、たまの休暇のエピソードなど、そこには他の家庭とはちょっと違うけれど愛しみが溢れている。

生活のためにはあなた達を置いていくしかないの…ではなく、私はこれがやりたいと決然と出ていく。遠慮なく人生を謳歌する大人、それを見て子どもたちも逞しく成長する。

いろんな親子の形があるなぁと感心して読みました。子育て本ではないけれど、読むと元気が出る一冊なので、真面目に悩んじゃっているお母さんにもオススメです。いや、リョウコはあくまでも真面目なんだけど。

第三の時効

横山 秀夫

殺人事件の時効成立目前。現場の刑事にも知らされず、巧妙に仕組まれていた〈第三の時効〉とはいったい何か⁈ 刑事たちの生々しい葛藤と逮捕への執念!を鋭くえぐる表題作ほか、全六編の傑作推理短編集。

本格ミステリにして警察小説の最高峰との呼び声も高い、本作品。それは 硬質のエレガンスが貫かれている。

沈黙のアリバイ〜密室の抜け穴、 ペルソナの微笑…… など…

作者の最高傑作と云われている本書、そして戦後を代表する作家の一人と思う

『いま、台湾で隠居してます』 大原扁理

おすすめポイント:新しい場に立つと、これまでの自分がより鮮明に見えてくるかも。

令和の隠居、大原扁理さん。

先日読んだ本が面白かったので、その前の話が知りたくなって手に取りました。

東京郊外で週に2日だけ介護施設で働き、年収90万。自称、隠居生活を送った20代。30代に差し掛かり、東京以外でも隠居できるのか試してみたくて、全財産17万円を手に「ちょいと」台湾に移住した顛末記です。

著者の独特なライフスタイルは性的マイノリティであることも影響しているのかもしれません。

多数派とは同じではないことを前提に、マイノリティが幸せに暮らすスタイルを追求していると。

私が著者に惹かれるのはその視線が限りなく優しいからです。

それは自分にできる限り無理を強いないからではないかと感じました。

-ちまちまと困っている人を助けると

いざ自分が困ったときに誰かの助けを受けるときの

心理的ハードルが下がる

-相手も許すから、自分も許してね

-自力で遠くへ行けなくなる日が

誰のもとにもいつか必ずやってくる

本書では台湾人の寛容な部分について色々と書かれていますが、それと対比させるため日本社会について「正義の仮面をかぶった誰か」「正義にみせかけた意地悪」という言葉が散りばめられています。

「空気を読む」ために自分に過度の無理を強いる日本社会の反動が、自然体に生きている人、ハンディキャップなどにより人と同じにできない人に敏感に反応してしまうのではないかと。

-日本では

お金を持っている人しか

「おもてなし」してもらえない

-買い物は投票だ。

(高くても、種類が少なくても)

台湾を応援するために

選択肢がある場合は台湾製品を選ぶ

自分にとっての幸せとは何か。

今日も著者は

「必要以上に働かない」

「だけど節約するために生きている訳じゃない」

の最適なバランスをとって、人生をエンジョイするためのスタイルを(必死にならずに)ぼちぼちと探しているように思います。

まだ若い著者の人生観が今後のどのような変容を遂げるのか。

次著も楽しみです。

黒川博行「後妻業」

大竹しのぶ主演「後妻業の女」として映画化されましたが、原作も映画に負けず、えげつなかったです^^;

91歳の夫・耕造が脳梗塞で倒れ亡くなり、内縁の妻・武内小夜子69歳は、遺言状と同等な、公証証書を盾に遺産相続を主張します…何故、正式の妻でないのに?

小夜子は、詐欺まがいの結婚相談所所長・柏木と手を組み、過去に何人もの老齢の結婚相手をたぶらかし、時には自然死に見せかけ手にかけ、遺産を騙し取っていたのでした。

元警察官の裏稼業探偵・本多は、耕造の娘たちに依頼され、小夜子の過去を調査することになりますが、驚くべき事実が明らかとなり、迎える驚愕の結末とは…。

小夜子、柏木、本多、耕造の娘たちなど、登場人物は、お金ばかりしか頭にない一癖も二癖もある人物たちばかりで、現実もこんなんだったらと^^;

公証証書って、うかつに作ると怖いなあと、改めて実感しました…殺されそう(笑)。

_それはつまり、後妻業ですか_

「黄色い家」

川上未映子

惣菜店で働く花

ニュース記事で黄美子の名を見つけ

それは生涯忘れる事はないだろうと思っていたのにすっかりと忘却していた20年前の黄美子と少女達との共同生活

母と2人暮らしの花、貧困家庭に生まれ育ち

決して母に愛されてなかったわけではないが

構ってもらっていたわけでもない。

17歳で家を出て母の知り合いだった20歳も年上の黄美子について行き一緒に暮らし始める

同じような境遇の少女2人も加わり花にとっては今まで得ることのなかった楽しく幸せな時間

その「家族」を、「家」を守るために「稼ぐ」ために犯罪に手を染めてゆく花。

楽しく幸せな時間を守るため

みんなで過ごす将来のためにと

真面目過ぎるゆえに花は

お金に執着し狂気じみていく

「みんなのために」がいつの間にか、そのみんなにイライラし

支配するようになり

最悪な関係になってもなお、お金の呪縛から逃れられない

生まれ育った環境で人の人生が決まるわけではないと思うが

でもやっぱり繰り返していくのかなぁ

サクセスストーリーだとか

シンデレラ物語なんてそう簡単にはないんだよ、と。

花のお母さんが亡くなって、もう何年も連絡も取り合っていなかったのに

母が1人暮らしていたアパートに移り住み

母のパジャマを着て母の寝ていた布団にくるまって眠る。

そして

「花ちゃんに渡す分」と書かれた封筒のお金を見つけた時

泣けました。

600ページの長編ではありますが

気がつけば最終章

「孤独な少女の闘い

善と悪の境界の肉薄する」読み応えのある一冊です。

【デンジャラス】

著者:桐野夏生 2017年に中央公論新社より刊行

「デンジャラス」というタイトルから桐野さん特有の猟奇的な事件を主題にしたストーリーかと思いきや、意外や意外、文豪・谷崎潤一郎の周囲を取り巻いていた世界の物語でした。

その長編小説は一人称で書かれ、「つまいもうと娘花嫁われを囲む潺湲亭の夜のまどゐ哉」と谷崎が詠んだ歌から始まります。

「つま」は谷崎の三番目の妻で彼の久遠の女性と称された松子、「いもうと」はその松子の実妹である重子、「娘」は松子が前夫との間でなした子供である美恵子、「花嫁」はやはり松子が前夫との間にもうけた息子の妻となった千萬子のことを指しています。

谷崎は潺湲亭と呼ばれる屋敷にこれらの女性たちと一緒に暮らしていました。

描かれる小説からもわかるように、谷崎は常に女性に囲まれているのが好きな作家だったようです。

その彼の世界の物語の語り手となるのは「いもうと」である重子。

重子が谷崎を取り巻く世界、そして彼の作家としての芸術観を、かなり強く自分の感情を吐露しながら語っていきます。

女性であれば誰しも芸術家の、それも歴史上に名を残すことになる作品のミューズになりたいと願うものです。

重子は自分が彼の代表作である「細雪」の登場人物のモデルになったことを誇りに思い、そしてそれを矜持にしていました。

しかしそれは「花嫁」の千萬子によって崩れ去っていきます。

「細雪」を書き終えた谷崎は、新たなる世界の境地に千萬子をミューズにしたからです。

「色ボケ爺」と陰口を言われながらも、千萬子に並々ならぬ愛情を注いでいく谷崎。

正妻である松子や創作のミューズであったはずの重子の心はどす黒い気持ちに覆われていきます。

谷崎王国の水面下で女たちの恐ろしい闘争が繰り広げられるようになりました。

語り部である重子の主観がかなり強いストーリーとなってますが、人物やその心情の描写が巧みで、ぐいぐい引き込まれて最後まで引きずられました。

読みどころは幾つもありますが、やはり一番は「芸術の源泉となる女性は自分である」ことを譲らない女たちの戦いでしょうか。

最終章で重子が「にいさん」である谷崎を跪かせたシーンには唸らせられました。

谷崎にとって最高傑作はやはり「細雪」であったことを暗に示唆した描写です。

谷崎潤一郎は日本を代表する文豪です。

彼はその生涯において多数の作品を創作しましたが、自分は恥ずかしきことに学生時代にほんの数冊しか読んでおりません。

しかも代表作「細雪」が未読という為体です。

谷崎の著作を読み、そして彼の芸術観を少しでも理解していたら、もっと面白く読めていたかと思うと残念です。

谷崎の本を読破した後、本書を再読してみようと思います。

「抱く女」桐野夏生

1972年、吉祥寺、ジャズ喫茶、学生運動、恋愛。

「抱かれる女から抱く女へ」と叫ばれ、あさま山荘事件が起き、不穏な風が吹く70年代。

20歳の女子大生・直子は、社会に傷つき反発しながらも、ウーマンリブや学生運動には違和感を覚えていた。

必死に自分の居場所を求める彼女は、やがて初めての恋愛に狂おしくのめり込んでいく…。

この主人公は、私自身だーーと桐野夏生さんが言ってた作品のようです。

私自身は、もう10年くらい後の世代なので、学生運動は、はるか昔のことで、時代的には、ここまで過激ではなかった印象ですが…。

危なっかしい直子には、あまり感情移入は出来ずに読んでいましたが、それでも、この作品での「昭和感」は、半端なく、自身の若い頃を思い出しました。

スマホなんてないから、家の電話で連絡取るのが基本だし、それこそ、駅の伝言板も使ったことある。待ち合わせに遅れても外だったら連絡とれないし、公衆電話や、喫茶店の電話番号使ったり。男子は大学近くのパチンコ屋にいたり(おそらく雀荘もあったけど、たまたま私自身は未経験)

映画館でもどこでも、皆、タバコ吸ってたし、大学時代、私の女友達は皆、喫煙者だった。(私はこれまた未経験)今思うと、いっぱい煙吸ってたよ(笑)大学の先輩の男子にお酒飲みながら、説教(?)されたこととか思い出すと、なんか今でも悔しい気持ちになったりする😅

しかし、どんな時代でもいろいろな女性も男性もいるのが当たり前で、この主人公の直子や、その周りの人達のような人ばかりではないとは思うけど。それでも、今作を読んでいて、

「ああ〜〜、こうして時代が変わって若者の姿も変わっていくのかなあ」しみじみ感じました。ただ、今の自分が、すっかり親世代になってしまったので、どうしても、この直子の親の気持ちも分かる。そっちにも感情がいってしまいました。

もちろん自分も含め、だけれど、若いということは不遜なんだ❗️と強く感じ、しかしその若い時期をもがきながら、大人になっていくのが人間なのかしら?とか、いろいろ思ったのでした。

そして、ラストは、やっぱり桐野さん。放り出すように終わるのでした。

桐野さんファンの私としては、大好きな作品、とはなりませんでしたが、これを書いて残した桐野さんの気分が、なんとなく腑に落ちたような気がします。

印象に残ったところ、少し。

ーーーーー

「ほんと。どんなに冴えない男だって、自分の下に女が属していると思っているから、威張ってるんだよ」

かくめいとは、綺麗な指輪や、素敵な服や靴とは無縁の、何の嗜好も拘りもない人間が起こすものなのか。身綺麗にしたい人間や、お洒落な人間は、皆失格なのか。そのことと、女の嫉妬は別物だ。

「料簡が狭いよりは広い方がカッコいいのに、世間は逆を推奨するんだよ。心は許しても体は許すなよ、とね。心を許す方が難しいのに」

人を好きになるって、怖しいことなんだね。

ーーーーー

「死は最強」よりは「生が最強」と思って生きていきたいよね…。

楪一志さんの処女作『レゾンデートルの祈り』を読みました。レゾンデートルとは、自分自身が求める存在意義という意味だそうです。2036年は世界中に広がったウイルスが終息し、安楽死が認められている世界です。安楽死の条件はあります。80歳以上、難病、意志疎通困難者で親族から安楽死の要望あり。の中からどれか一つ当てはまること。(RES)自らの要請であり14歳以上、精神的苦痛・肉体的苦痛、要請日から起算し一年後の応答日まで検討期間として生活する。検討期間に、アシスターとの面談を10回以上行うこと。検討期間を終えた後の意向に変化がないこと。(REN)RENは全て満たしていないといけません。

主人公真白はアシスターとして、安楽死希望者と面談をしていく仕事を始めました。心に寄り添う度に苦しく悩みます。この本では各々事情の違う五人の安楽死希望者と面談を行い、四人に生きる希望を見つけることができました。読んでいて、人間の本質に迫る描写に惹き付けられました。こんな世界がもしかしたら来るかもしれない。次作の『レゾンデートルの誓い』も読みたいと思いました‼️

桂望実 「息をつめて」

知り合いが紹介してくれたので読んでみました。

主人公の女性は人目につかないように友人も作らず、職場も住居も転々としてひっそりと生きていた。その理由は彼女の息子がかつて連続殺人事件を起こし少年刑務所に入っているからであり、自分がその親であることを知られないためであった。あるとき自分と好意的に接してくれる人たちがいる職場を見つけ、いつもより長居したのだが息子のことがばれてしまい拒絶されてしまう。その後息子が出所してくるという連絡があったので、反省したフリをしているだけと知りつつも息子と一緒に暮らすこととなる、というお話。

親子の間にある愛情と憎しみをテーマにした作品となります。

子供が罪を犯すと育て方が悪い、親の責任といった声が上がることに対して、その親たちはどういった心境で生きているのかを描いています。息をひそめるように生きているため、描写自体は本当に地味ですがそれがリアルな姿を描いているのだと思います。

本作の描写は子が人を不幸にするような人間になってしまったことに対して親として責任を持ち過ぎず子を放棄しても良い、という主張が多く出てきました。少し前に親ガチャという言葉が話題になっていましたがそれとは立場を逆にした構図を描いているということですね。これについてどう考えるかによって本作の最後のシーンがどう見えるかが変わってくるでしょう。

派手さはないながらもつい色々なことを考えさせられる作品でしたので、気になる方は読んでみてください。

『金庫番の娘』伊兼 源太郎 著

物語は、衆議院議員久富隆一の秘書藤木功を父に持つ香織は、一流商社を辞め、久富事務所に転職。議員事務所の日々は慌ただしく、ある日突然久富に呼び出され、財務秘書、通称『金庫番』になるよう打診される。

議員事務所に入る以前は政治に嫌悪まで抱いていた香織がその政界に飛び込んだのは密かな理由があったのだ‥

伊兼源太郎さんを知ったのは、wowowのドラマ『警視庁監察ファイル 密告はうたう』で、以来、その面白さに続編と完結編を即買いして読破しました。

著書には、『警視庁監察ファイル』シリーズ以外にも『地検のS』シリーズや『巨悪』などの傑作もあります。

今回の『金庫番の娘』はミステリーと言うより永田町や霞ヶ関のドロドロとした裏側を鋭く抉っています。

政治経済もののミステリーと言うとどちらかと言えば堅苦しいイメージがありますが、本作は女性が主人公でストーリーもスッと頭に入ってきます。

そうそう金庫番といえば、あの金丸の屋敷の金庫には北から貰ったと言う噂の金の延板が何枚も入っていたとか。

『あなたはここにいなくとも』

著 町田そのこ 【新潮社】

人生の壁につまずいたり、別れが訪れた時、杣心の襞をそっと解きほぐし、また、新たな自分へとの一歩を踏み出すことを後押ししてくれる5つの短編集。町田ワールド全開な、温もりと愛おしさが染み渡る一冊。

そして、本作のキーパーソンとして、いずれもおばあさんが登場し、人生を長く生きてきた先輩としての、生き様や考え方を通して、これからの若き人に、新たな種を撒いている。

それは、決して無理強いするモノではなく、長く生きてきた証によって紡がれた何気ない言葉であり、所作であるように感じ、それを受け取る感性と心のゆとりが大切であると伝わってくる。

物語は、

〇突然の祖母の死による葬儀に、自分の恋人を家に連れて紹介できなかった親族との蟠りのある女性の心理を綴った『おつやのよる』

〇『ばばあのマーチ』・会社も辞めて、恋人との結婚にも踏み出せないフリーターの女子。近所に住む食器を庭に並べて箸で叩く、風変りなお婆さんとの交流を描く『ばばあのマーチ』

〇恋人との別れを決意したアラサー女子の亡くなった叔母が、実は祖父の愛人だったと判明した一家の騒動に巻き込まれる『入道雲が生まれるころ』

〇不倫相手が妻に頼まれたと言って、祖母直伝の栗の渋皮煮を

作るように頼まれ、休日を棒にして一生懸命作るOLのやるせなさを綴る『くろい穴』

〇恋心を抱いていた幼馴染が、急に冷たくなり、死神はばあと呼ばれるの家に出入りしている事を突き止めた女子高生。しかし、差の真実に迫った時…『先を生くひと』

等、5編が収録されている。

「月の立つ林で」

青山美智子著

「木曜日にはココアを」の青山さんの新作。

一章「誰かの朔」

ニ章「レゴリス」

元看護士の朔ヵ崎怜花、芸人を目指す宅急便配達員の本田重太郎は、仕事に躓き落ち込むが「誰かの為に生きる」という昔からの目標を思いだし、再び目標に向かって生きることにする。

三章「お天道様」

バイク修理の町工場を経営する無口な父親高羽は、一人娘の亜弥が急に結婚し九州に行くことになり悲嘆に暮れるが、亜弥と相手の内川信彦の優しさに触れ元気を取り戻す。

四章「ウミガメ」

高校生の逢坂那智は卒業後自立すべくバイクの免許を取りベスパを買い、ウーバーでアルバイトを始める。配達先にいたのは同級生の神成迅(怜花の弟が所属する劇団運営者の息子)で、劇団の手伝いもすることになる。怜花はバイク事故をおこしたことで、疎遠になっていた母親との関係が改善し、迅とも親しくなり、将来の道を見つける。

五章「針金の光」

ハンドメイドのアクセサリーを作っている北島睦子は、出版社からアクセサリーを作る本を出版しないかとオファーを受け、編集者の篠宮と会う。アクセサリーの作成と出版準備で多忙の睦子は誤ってアロマオイルを点眼してしまい、救急センターに電話したところ一章に出てきた怜花から治療のアドバイスを受ける。

また、四章に出てきた迅は昔別れた母親に再開出来る。

いづれの章にもタケトリオキナと称する人物がPodcastで月を題材に毎日10分呟く「ツキない話」が出てきますが、最後の章の「ツキない話」で「月の立つ」の意味が説明されます。

こんなに長文のコメントを書いたのは初めてです。

素晴らしい作品です✨✨✨

4年前新しい仕事に就き最近はマンネリになってましたが、この本のお陰で、「初心に還って頑張ろう」という気持ちになれました😄

#青山美智子

鈴木忠平著

『アンビシャス』〜北海道にボールパークを創った男たち〜

“In the beginning, no one believed the project had a chance.”

北海道日本ハムファイターズ前監督の栗山英樹さんが率いた侍JapanがWBCを制した春、一気読みした一冊です。

ファイターズはなぜ札幌ドームと決別して、北広島市に新しいボールパークを求めたのか…。そこにはリアル日本版の「フィールド・オブ・ドリームス』の一大ドラマがありました。

文中には栗山さんや新庄剛志監督などはほとんど登場しませんが、エピローグの小さな話題に、胸を打たれました。

新庄は、あのド派手なイメージと裏腹に、新人時代の初任給で買った7,500円のグラブを18歳から引退する34歳まで使い続けたそう。「自分のどこを見て、監督にしようというのですか?」と尋ねる新庄に球団幹部が言ったという。「あなたがファイターズの選手だった頃、あなたのグラブを見たことがあります。あれを見れば、あなたがどんな野球人なのか、どんな人間なのか、分かります」…

読んでいる間は、まるで良質のミステリーを読んでいるかのような感覚。読み終えた後は、爽やかな感動と、何かを成し遂げた者たちの信念と鉄の意志への畏怖を感じました。

「文身」 岩井圭也

こんな物語読んだことがない。

驚きながら、「そんなアホな」と

思いながらページをめくる手が

止まらない。

’

弟は兄の名前で、無頼な私小説を書く。

兄は書いてある通りの人生を生き、

作家としての体裁を保つ。

やがて兄は、一行も書くことなく、

文壇の重鎮になっていく。

弟はさらにとんでもないことを小説を通して

兄に強いる。

兄は苦悩のすえ、従う。

’

そしてラスト。

物語はさらに反転する。

なに、なに。え、何がどうなってるの。

なんとも座りの悪い椅子に腰かけたような

終わり方が、後を引く。

この作家、ただもんじゃない。

新名智さんの『あさとほ』を読みました。デビュー作「虚魚」が横溝正史ミステリー&ホラー大賞を受賞され、本作は2作目だそうです。読みながらホラー🧟なの・・・とドキドキしながら読んだのですが、今まで読んだミステリーでは感じなかった不思議な感覚になり読み終えました。

主人公の「わたし」は、彼女の物語を紡ぐ語り手でした‼️と言っても訳が分からないと思いますが、それが事実なのです。「あさとほ」とは、源氏物語と同じように、昔の本の名前です。

私なりに言うと、この本は、物語の可能性を最大限駆使して作り上げたミステリー、ちょこっとホラーです。

織田作之助『夫婦善哉』(1940)

標記は、大正から昭和にかけての大阪を舞台に、北新地の人気芸奴で陽気なしっかり者の蝶子と、安化粧問屋の若旦那で優柔不断な妻子持ちの柳吉が駆け落ちし、次々と商売を試みては失敗し、喧嘩しながらも別れずに一緒に生きてゆく内縁夫婦の転変の物語です。

織田作は、東の太宰治と共に新戯作派として括られることが多いのですが、この作品においても2人に共通する戯作調の文体の中から、特に具体的な地名や店名、食事のメニューなど「地名や職業の名や数字を夥しく作品の中にばらまく」ことを読み取ることが出来ます。

その理由については短編『世相』において、「これはね、曖昧な思想や信ずるに足りない体系に代るものとして、これだけは信ずるに足る具体性だと思つてやつてゐるんですよ」と主人公「私」の言葉として語っているように、織田文学に見られる特色の一つでもあると言われています。

更にこの作品では、この作品の主人公である夫婦が、落語、浪花節、浄瑠璃といった市井の人々の暮らしと共に親しまれた戯作という伝統芸能が、生活の一端として上手く取り入れられていることが伺えます。

初代桂春団治については『わが町』同様にこの作品でも言及されていますが、織田作が特に大阪落語についてその特徴を見いだした点は、東京落語にはない「情景描写や性格描写の巧みさ」であり、「大阪の持つ現実疑視の鋭い眼がある」(『大阪論』)と言い切っている点などからも伺えて、自らの作品にも反映させているように思います。

また、そうした「語り物」としての特徴は、ここでも柳吉をあえて吃音に設定させたキャラとして登場させるも、浄瑠璃は流暢に語らせるなど、発語のリズムについて高い関心を抱いていたことを読み取ることが出来ます。

また、この作品の主人公である2人は、織田作自身が宮田一枝さんとの恋愛と家との狭間で葛藤していた心情が反映されていたと解釈できるとも思いますが、街の片隅で居場所を失い、自らが招いたのか何一つ報われないこうした男と女の姿には、織田作文学に一貫して流れている「寄る辺の無さ」を受け取ることもできるでしょう。

また、この文庫には2007年に新たに発見された『続夫婦善哉』をあわせて『正続』とし,そのほか,芥川賞候補作『俗臭』や自伝的作品『雨』、または伝説の棋士坂田三吉を主人公にした『聴雨』『勝負師』など,おもに戦前・戦中期の代表的短篇14篇を収録して入り、特に織田作の作品を初めて読むには、最も手ごろな1冊です。

余談ながら、標記作品は2013年にNHKにて連続ドラマ化され、森山未來氏と尾野真千子さんの好演が光っていましたが、やはり映像作品は、森繁氏が柳吉を演じた1955年の豊田四郎監督作品が決定版と言えるでしょう。

◉ 熊谷達也 著 『 邂逅(かいこう)の森 』

文春文庫 2006年12月10日発刊 535P

今回の一冊は、2004年度の直木賞受賞作、『邂逅の森』を手にした。

時代背景は明治末から大正時代、秋田の貧しい小作農の家に生まれた松橋富治が主人公となる。

富治は少年の頃からマタギとして山に入り、獲物のニホンカモシカや熊を追っていた。

その富治が25歳の時、マタギとしての自信を深め、猟師としての厳しさと楽しさを覚えた頃、地元の有力者の娘である文枝と秘めた恋に陥り、子を宿してしまう。

がしかし、この恋は許されざる出来事で、文枝の父親の差配で富治は村を追われることとなり、断腸の思いで文枝と訣別する。

マタギとして生きて行くことを諦めざるを得なかった富治は、銅を掘る鉱山に鉱夫として働くこととなる。

鉱夫の仕事をしながらも別れた文枝への想いを断ち切ることは難しく、悶々としながらの生活が続く。

根が真面目な富治は、仕事場でも徐々に一目置かれる立場となる。

そんな富治が以前はマタギだったことを知った同僚の小太郎は、自ら富治の弟分を名乗って慕ってくる。

その小太郎が、マタギとして指導者になってくれと富治に頭を下げる。

富治もマタギに対する想いを断ち切り難く、小太郎の里で再びマタギとして生きて行く道を選ぶ。

その里で、よそ者の富治がいかにして地元の人々に溶け込んで生きて行くのかが物語の柱となっている。

その過酷とも云えるマタギの狩猟生活が、富治の波乱万丈の人生と共に綴られた物語となっている。

この『邂逅の森』は、単にマタギの物語ではなく、失われつつある昔から伝承されてきた里山の文化、そして明治・大正の時代に山々の自然環境を大きく変化させてしまった話が興味深く綴られている。

40年程前、私が福島の檜枝岐村をちょくちょく訪れていた頃、代々尾瀬の周辺で職猟師を継いできたHお爺ちゃんの話をよく聞いた。

Hお爺ちゃんが12歳の頃に初めてマタギとして加わり、冬眠中の熊狩に出向き、槍一本を持って熊追いをした話。

少年の頃から尾瀬ヶ原に流れる渓流で石を積んで魚留を作り、代々受け継がれてきた方法で岩魚の自然養殖をしていたこと。

初代環境庁の大石長官が尾瀬ヶ原の視察に来ていた折、尾瀬の湿原を釣竿を肩に引っ提げて歩いていたところを役人から咎められ、大石長官、お役人、そして取材記者を前にして「俺の狩猟場で俺が育てた岩魚を獲って何が悪い」とH爺さんが詰め寄った有名なエピソードなどを想い出した。

この逞しかった檜枝岐のH爺さん、亡くなった時には朝日新聞(だったと思う)に日本最後の職猟師として紹介された。

この一冊を読みながら、マタギの厳しさを面白おかしく語ってくれたH爺さんを想い出してしまった。

天地に燦たり 川越宗一著 文春文庫 2020年6月発行

首里城の守礼門に掲げられている「守礼之邦」の扁額。戦いの世の中に、儒教の教えを学び悩みながら成長していく3人の青年たちを描いた時代小説です。

その3人とは、薩摩島津家の侍大将大野(後に樺山)久高、朝鮮の最下層貧民である白丁に生まれた靴職人の明鍾、そして琉球国の商人でありながら、「唐栄」という密偵組織に所属する真市の3人だ。

圧巻は秀吉の朝鮮出兵時の戦いだ。お互いが何者かも知らず、それぞれの立場で、国のことを考えている。

本書のテーマは「礼」です。論語をはじめ多くの古典が会話に引用され、3人の思想を作っていきます。

久高は主の島津久保が語る礼の国に憧れをいだきます。明鐘は儒教を教える道学先生の指導を仰ぎます。真市は琉球の教えである「誠を尽くせばなんとかなる」を信奉しています。

しかし、時代は戦を求めます。そして3人とも、時代に翻弄されます。でも、その中で自らの生き方を見つけ、それを貫きます。

この清々しい読了感。いいお話を読んだという充実感でいっぱいです。

時代小説ですけれど、日本や朝鮮、琉球と言った枠に囚われていることがばからしく思えてきます。おすすめします。

大岡昇平「事件」

この小説は、ある意味ありふれた三面記事的な事件を題材に、裁判自体をドキュメンタリー風にリアルに丁寧に辿った物語ですが、ケレン味が全く無いにも関わらず、並のミステリーより、余程、サスペンスと知的興味を満足させてくれます。

活躍する弁護士も、裁判長も「大人」で、情に流されず「甘くない」ところが、とても魅力的です。

判決後の関係者のさりげなく書かれた事後談の「現実」も甘くなく、キッチリ締まってます。

昭和36年、新聞に最初に連載された時の題名が「若草物語」だったそうですが、やはり「事件」意外に妥当な題名は無いと思います。

男はふと、狭い空を見上げた。

高いコンクリートの塀と巨大な舎房の壁面で直線的に切り取られた歪な形の空だった。

初秋の陽光は眩しく蒼かったが、男には自分の着ている受刑服の灰色にしか感じられなかった。

性別-男

身長176センチ、体重73kg、健康状態良好

ウェクスラー式全検査IQテストによる結果

ーーIQ・172ーー

「デッド・エンド」柴田哲孝

久しぶりのミステリー、脱獄モノ❤️🙌

一気読みしちゃいましたね、めちゃ面白かったですお前は「プリズン・ブレイク」のマイケルスコフィールドか!ってくらいクレバーな主人公が良かったな😍❤️🙌脱獄プラス、ハラハラ冒険モノでお得感ありました。

こうゆう脱獄やクライムサスペンス、ミステリーに求めるモノって、私はリアリティさもだが

まず主人公が魅力的か?

まずヒロインが魅力的か?

まず敵(警察や追われる組織)が魅力的か?かなりを重んじるんですが、皆さんはどうですか?

それでいくと、ちょっとだけリアリティは足りないし、ヒロインがステレオタイプで物足りないとこはありました😅💦

主人公だけでなく、父親から賢さと強さを譲り受けた主人公の娘がむちゃくちゃ大活躍するので、インパクトで負けてしまうんですよねー。

さらにヒロインが活躍しちゃうと解決しまくっちゃうからかもしれないんですが…

でも主人公を追う刑事田臥もなかなか!

主人公に毎回先回り先回りされてしまうけれども、なかなか切れ者で良かったですよ!

とにかく娘が良い!父と娘にしかわからない車のナンバープレートをアルファベットの暗号解読なんかも良かったです😊💕

「無人島のふたり

120日以上生きなくちゃ日記」山本文緒

2021年10月13日に、58歳という若さでこの世を去った小説家の山本文緒さんの、余命宣告されてからの5ヶ月間の日々を綴ったエッセイ。

出た当初から「これは絶対読まなきゃ」と思っていて購入したのですが、なかなか読み始める覚悟がなく、今回勇気を振り絞って読了しました。

文緒さんは、2021年4月、膵臓がんのステージ4bと診断され、既に治療法はなく、抗がん剤で進行を遅らせる事しかできないと知りました。

そして、彼女は、抗がん剤治療で苦しむより、残された時間を少しでも苦しまず楽しく生きようと、旦那さんと相談し緩和ケアへ進む事に決めました。

それから、2021年5月24日から、亡くなる寸前の2021年10月4日まで、自分の病状と、日々の出来事を、丁寧な言葉で、ほとんど毎日欠かさず書き続けた文緒さん・・・

どんなに辛くとも、最後まで書くことを諦めず、この日記を書き続けた彼女の作家魂に、とにかく感動と感謝の気持ちでいっぱいです。

既に新型コロナウイルスに汚染された2021年に、余命120日と宣告された文緒さんは、少しも後ろ向きではなく、日々少しでも快適に生きられるよう努力を惜しみませんでした。

「死ぬ前に自分の本が出るのがみたい」と短編集の制作に取り組み、旦那さんの協力を得て断捨離し、次々と小説を読み感想を日記に綴ります。

高熱と吐き気、浮腫といった病の苦しみと戦いながらも、「120日以上生きなくちゃ」と常に全力で日々を生き続けた文緒さんのパワーに、私も元気づけられました。

また、「無人島にふたり」というタイトル通り、彼女に残された日々を、献身的に看病し、少しでも良い時間にしようと頑張る旦那さんにも尊敬しかありません。

四半世紀以上前に、文緒さんの「ブルーもしくはブルー」と出会いファンになり、「プラナリア」で直木賞を取った時は嬉しくて単行本を買いに走った私は、文緒さんの死はとてもショックでしたが、最期の最期まで「本を書くこと」そして「本を読むこと」をやめなかった文緒さんを、ますます好きになりました。

涙なしでは読めない本ですが、一生の宝物になる本に間違いないです。

春口裕子「悪母」

読んでいて、ママ友付き合いって、こんなにうざくて、面倒くさいの?と思いましたが、最後まで一気に読みました…私は子供がいないからですかね。

主人公・岸谷奈江は、一人娘・真央の有名私立幼稚園のお受験に臨みますが、奈江が属する、ママ友グループでの苛めが原因で、家庭が崩壊したとの告発文により、入園できず、通園に時間のかかる幼稚園に何とか入園し、グループの佐和子の車に同乗させてもらい、通園することになります。

時は流れ、真央の小学校受験で、今度こそは、エスカレーター式の私立小学校入学を望む奈江ですが、何者かに補欠合格を取り消され、真央は公立の小学校に通うことになります。

一連の出来事の犯人は、奈江には見当がついていたのですが、思いがけない事態を迎え…。

「ママ友」はあくまで、子供を通しての友人であり、真の友人ではありません。

グループ内のトラブルに巻き込まれながら、受け身な奈江に対しても苛ついてしまいました。

それでも子供のためには、裏表があり、時には悪意が蔓延る「ママ友」でも必要なのはわからなくはないです。

しかし出てくる母親たち誰もが、どこかしら怖くて、ゾッとした作品でした。

_友情には何の保障も補償もないわ。ちょっとしたことで結びつくこともあるけれど、あっけなく壊れてしまうこともある。裏切られたって、ある日突然捨てられたって、何を言う権利もない_

『みかづき』

著・森絵都

教育業界の現代史をリアルに描いた小説です。

個に対する教育のあり方と、国全体の利益を優先した教育のあり方との意見の対立など、とても読み応えがあります。

話の流れとしては。

教育に強い関心を持つ女性が、家族全員を巻き込んで学習塾経営に奔走する姿を中心に描かれます。

一方で、家族それぞれの思いや葛藤、家族の分裂、周囲の人々の生活など、とても丁寧に表現されています。

結構な長尺なのですが、一気読みでした。

塾が今ほどスタンダードではなかった時代。

私が子どもの頃も、あの子塾に行ってるんだって!というように特別なスクープとして伝播されたような記憶があります。

世間になかなか認知されなかった時代を切り拓いていった彼女の力強さ。

一方で母の愛情を充分に感じることなくして育った3人の娘たち。

皆が一生懸命生き、悩むことで、女性が社会で働く難しさをも浮き彫りにしています。

仕事とは何か。

家族とは何か。

理想とは何か。

教育とは何か。

登場人物たちが様々な道を選び、迷いながらも進んでいく様子に、現代日本に生きる者として、学んだり考えたりすることが多くありました。

未読の方、お勧めです🤗

柚月裕子氏の小説「合理的にあり得ない 上水流涼子の解明」

女優天海祐希(55)が主演を務めるカンテレ制作フジテレビ系連続ドラマ「合理的にあり得ない〜探偵・上水流涼子の解明〜」(月曜午後10時)の第2話が24日夜に放送された。

ツイッター上では同時間帯、2話連続で「#合理的にあり得ない」がトレンド入りした。

同作は「クセ強コンビ」が理不尽な悪党たちを“あり得ない”手段で葬る極上痛快エンターテインメント。天海は頭脳明晰(めいせき)で変装の達人、元豪腕弁護士というワケあり美人探偵の上水流涼子役を演じる。天海と初共演の松下洸平(36)は、女性に苦手意識を持ちながらもIQ140を誇る貴山伸彦役を担当し、バディを組む。ときに手段を選ばない上水流を貴山が頭脳を生かしてサポートする。また、2人が抱える過去の因縁にも立ち向かう。上水流は弁護士資格を剥奪されたきっかけの傷害事件の真相を、貴山は家族との確執を追う。

ツイッター上では天海と松下の名コンビぶりが絶賛されていた。「これからいろんなコスプレをした天海祐希と松下洸平を見られるというだけで神なのに バディの掛け合いがドストライクすぎて神、開始10分でもう好き」「つかみで性癖確定ですね コレは天海祐希と松下洸平のバディたまらん」「天海祐希と松下洸平が好きだからこのドラマやばい好き」などと書き込まれていた。

原作は映画化された「孤狼の血」で知られるミステリー作家柚月裕子氏の小説「合理的にあり得ない 上水流涼子の解明」。天海、松下の他にも白石聖、中川大輔、丸山智己、仲村トオルらが出演する。

◉ 恩田陸 著 『 夜の底は柔らかな幻 上・下 』

文春文庫 2015年11月10日発刊 398P + 388P

初出 2006年~2009年 「オール読物」に連載

この一冊、これまでに私が読んだ恩田陸女史の作品の中でも、恩田女史の世界観が鮮明に綴られているのではとの印象が強い。

あとがきでご本人が記されているのだが、この作品の出発点は、フランシス・フォード・コッポラ氏の映画、『地獄の黙示録』にあったとのこと。

この一冊の物語の内容を簡潔に述べることはとても難しい。

私が読み始めて数ページ、あっという間に恩田ワールドに引き摺り込まれ、800ページに及ぶ大作を一挙に読み進んだ。

恩田女史はこの物語を綴るにあたり、小説の舞台には四国の高知をイメージされたようだ。

『地獄の黙示録』では、熱帯の奥深いジャングルが舞台となっていたが、『 夜の底は柔らかな幻 』では神秘性が漂う土佐の国の山深い地が舞台のようだ。

主人公は東京警視庁警部補の有本実邦(ありもとみくに)となり、警視庁から特命を受け、超能力を生かしながらある人物を追う女性捜査官である。

他に登場する一人一人にもスポットが当たり、集団で物語が進行する群像劇と云える。

舞台は日本国内に位置しながらも、治外法権を得ている特別な独立国家、「途鎖国」である。

この国の奥深い山中「フチ」に、ヨーロッパからもテロリストとして指名手配されている超能力者の神山倖秀(かみやまゆきひで)が、「ソク」として君臨している。

その「フチ」は山奥に広がる禁足の地で、水晶谷と呼ばれる神秘な場に、巨大な水晶内に「仏像」らしき謎の物体が存在すると伝えられている。

そこに王の如く君臨している神山と、彼に対峙する特殊な能力を備えた者たちが、激しいバトルを繰り返すことになる。

登場する多くの人物たちは、「途鎖国」への不法密入国者や不審な人たちで、そのような人物達を取り締まる入国管理局に、独裁者の如く君臨する局次長の葛城晃(かつらぎあきら)は、怪しいオーラを発揮しながら容赦のない特殊能力で彼らと対峙する。

読み進むに従って、一人一人の登場人物の繋がりが徐々に見えてくる。

そしてクライマックスには、恐怖を含みながらも壮大なスケールで超能力者達のバイオレンスなシーンが描かれる。

そして最後に、水晶体の中に存在する謎の「仏像」らしきものの意味が、漠然としながらも明かされる。

私の周りには恩田女史を理解するファンは殆ど存在していない。

読者にとって、恩田女史が綴る独特の世界観が、物語に入り込むのを難しくしているのかも知れない。

直木賞受賞作の『蜜蜂と遠雷』は、とても読み易い物語だったので、新たに恩田女史のファンになった方も多く存在する筈だ。

この一冊、従来からの恩田陸女史のファンには応えられない毒気を含んだ物語となるのだろうが、恩田作品に馴染みの薄い方々には少々困惑されるかも知れない。

けれど、一度でも恩田女史が放つ毒気に身も心も痺れる快感を味わったならば、きっと恩田陸女史の世界観から足抜けするのは難しくなる。

『ノラネコの研究』 伊澤雅子

よく見かけるノラネコの1日の行動を、大学教授の作者が、根気強く気合いと好奇心で追いかけて記した意欲作。ありそうでなかった本。そして、何となく想像することで知っている気になっていたけれど、実はちゃんとは知らなかったことを、丁寧なフィールドワークを元に教えてくれています。

今、うちにいる猫😺も、家の周りをうろついていたノラちゃんです。近所のゴミ袋から食べ物の匂いがついたティッシュペーパーを咥えて来て、食べようとしていたのを見て、そんなの食べたらダメよ!と、つい、亡き愛猫にお供えしていた猫缶と引き換えにティッシュを取り上げたのがファーストコンタクトでした💦それを期に軽く居つくようになってしまい…厳しい冬になるという情報を耳にし、居ても立っても居られなくなり、飼い猫となりました。

うちの子になって2年以上経っても、以前いた亡き愛猫のトト💕(この子も事故にあって動けなくなっていた元ノラちゃん)のように懐かず、脱走も数回し、もう自由にして欲しいのかな?と思ったり、この子はどんなノラ生活をしていたんだろう?と想像していました。

この絵本に書かれてあるような気ままで自由なノラちゃんの生活を、比較的安全に送っていたのなら、本人はノラちゃんのままの方が幸せだったのかもしれません。

ノラネコの生活を実際にきちんと知ることができる、貴重な一冊でした😊

「一人で生きる」が当たり前になる社会 荒川和久・中野信子著 ディスカバー携書 2020年12月発行

ソロ社会の到来を予測しているマーケティングの研究者と脳科学者の対談です。

多分、これからの社会は、みんなソロ化していくという内容です。

2040年には独身者の人口が5割になり、既婚者(64歳まで)が3割になるとのこと。

ソロ化が進むことは、これはもう、社会の趨勢としてしょうがないですね。

著者の一人、荒川和久さんが、最近、結婚された中川翔子さんに、「ソロ充の大切さに共感していた人は、人を大切にできる人」とお祝いのメッセージを寄せていたのが印象的でした。

ここでは、恋愛は幻想であり、そもそも男性からのプロポーズという文化は「ねるとん紅鯨団」までなく、それは作られた文化で、まだ30年位の歴史しかないと言っています。

本書は結婚と恋愛問題だけでなく、様々な切り口で縦横無尽に話が展開します。いくつか紹介すると…

◎家族は人質で人を働かせるためのもの

◎生きているうちは、ほとんど男は余り

◎男はダウンタウンに住み、女はアップタウンに住むという状況なので、未婚男女はもう永遠に出逢わない。

◎ソロ男の外食費は1 家族分の外食費の2倍近い

◎女性は金持ちを見つけるのではなく、男を金持ちに育てることが大切

◎自然災害が多いと集団主義になって、安全なときは個人主義になる。

◎少子化対策は結婚促進策を打つべき

◎男女とも恋愛強者が年収が高い

◎城壁を閉じれば安全だと思い込むが、城壁を閉じるとそこで死んでしまう。

◎父性と母性の両方を持っていないとコミュニケーションができない。

◎結婚は結局一人に決めることだから父性がないと結婚できない

◎男性が一人で出かけるのは温泉とフェス

*****************************

まあ、結婚していなくても、していたとしても一人で楽しめる世界を持つことは大切ですよね。

ソロ充を進めたいなあと思います。ですから、「妻と離別・死別すると男性は寿命が短くなる」と聞くと、依存していたんだなあと思います。

本書にもあったように、「結婚する人・しない人の共存」が子育てしやすい社会の鍵だと思います。叔父さん、叔母さんを含めて、いろんな人が子育てに関わることが、子どもたちにとっても、親にとっても大切だと思います。

本書ではコミュニティの大切さも説かれますが、その危険性にも言及しています。それは集団の中で違うことを言い出した人を攻撃することです。

個人の意思よりもきずなを大事にする傾向があると言います。これは、気をつけなくては…

最後に、「ソロ化社会、個人化する社会は決して絶望の未来ではない」と言います。私もそう思います。

家族や地域、職場、趣味など様々なコミュニティの中で協力していくとともに、互いに外のコミュニティと接続していくこと。

ソロであっても閉じこもらないということですね。

薬丸岳 「最後の祈り」

薬丸さんの新刊が出ていたので買ってみました。

主人公の男性は牧師をする傍らで受刑者の教誨師のボランティアをしていた。あるとき結婚を間近に控えた娘が殺害されてしまい、犯人である男性は娘を含め4人殺害していたため死刑判決が下る。しかし彼には罪悪感がなく、早く死刑にしろと嘯いていた。何とかして彼が死刑になる前に地獄に落としたいと考えたところ、娘を育てた女性から彼が収容されている施設の教誨師となることを提案される。彼を教誨して罪を認識し、死を恐れるように救済してから死刑にすることで娘の復讐を果たそうとする、というお話。

被害者遺族と死刑囚をテーマにした作品となります。

被害者遺族は加害者と接することが出来ない点を問題視した作品は色々ありますが、こういった設定であれば接点が出来て対話が可能になり、実際どうなるかを描いているのがとても面白い。あらすじの時点でも分かるように本作はダークな雰囲気で物語が進んでいきます。まったく反省しようとしない犯人と対面する主人公の心理描写はとてもリアルに描かれていたため読むのもなかなかつらいものがありました。とはいえ反省していない加害者と対面したら現実にはこうなるだろうという描写だったのでむしろ良い気がしました。

結末に関しては薬丸さんなりにちょっとでも希望があるようにと配慮されているので、少々ご都合的な部分もあります。ですが私はこういった終わり方も良いと思いました。

上記以外にも受刑者の教誨がどのように行われ、受刑者に必要である理由についても書かれており読んでいてためになりました。

これまでの薬丸さんの作品を読んだことのある方ならきっと楽しめると思うので、ぜひ読んでみてください。

「ねこはるすばん」 町田尚子

SNSで人気だよ!と友人に勧められました。クスッと笑っていやされるネコの絵本です。

にんげん、でかけていった。ねこは、るすばん。とおもいきや…。猫だってカフェに行くし、身だしなみを整える。あなたの知らない猫の世界。

『ねこがおとなしく、るすばんしてるとおもうなよ』

飼い主が出掛けて行ったあとの猫が、猫の街へでかけ、気の向くままに一日を満喫。この猫が中年のおじさんにしか見えない。ずんぐりむっつり、小太りぎみ。町を闊歩する姿は、哀愁ただよッちゃってる。

この おじさん猫 もうね、自由気まま

美容院 喫茶店 映画館 ジム 寿司屋 ちょい飲み...

中年おじさんが街歩きをするテレビ番組あったなー。

あれあれ!『じゅん散歩』

好きでよく見てたな。

本の中のことばひとつひとつがシンプルでユーモラス。

ねこ、きたいにシッポをふくらませる

ねこ、きょうというひをまんきつ

ねこ、たまにはほんきをだす。。。

ツボだったのは本屋に行ったところ。

ねこ、こうみえても ほんがすき

「これ、これ。

このかどが たまらんのよ」

そして、最後のページで爆笑❣

ぶはッ。そして、ほっこり。

最後のページがたまらんのよ

🐾🐾

女のいない男たち 村上春樹

舞台俳優・家福を苛み続ける亡き妻の記憶。彼女はなぜあの男と関係したのかを追う「ドライブ・マイ・カー」。妻に去られた男は会社を辞めバーを始めたが、ある時を境に店を怪しい気配が包み謎に追いかけられる「木野」。封印されていた記憶の数々を解くには今しかない。見慣れたはずのこの世界に潜む秘密を探る6つの物語。

映画化され大ヒットした「ドライブ・マイ・カー」。まだ映画は観ていないですし、村上春樹の小説を読んだこともないですが、どの話も面白くどんどん読み進めることができました。特に「イエスタデイ」と「木野」が好きです。題名の通り、女を失った、いなくなってしまった男たちの6つの物語です。内容は謎を残したまま終わるのですが、それがまたクセになる短編集だと思います😊✨

なかにし礼さん

「翔べ!わが想いよ」

ソ連軍数十機が満州牡丹江を爆撃したのは昭和20年8月11日の午前10時であった。

なかにし礼さんが6歳の頃のことです。

母は日頃の人間関係を使って無理やり母と姉、私を牡丹江発最後の軍用列車に乗りこませたのだった。

もしこの列車に乗れなかったら歩いて脱出するより方法がなかっただろう。

そしたら私達はソ連軍の戦車につかまって牡丹江の土と化していたに違いない。

母はそういう勘の鋭い人だった。

列車はときおりソ連の戦闘機の機銃掃射を受けて止まった。

辺りを見ると沢山の人が死んでいた。

死体はみんな汽車の窓から捨てるのである。

窓から見える風景はまさしく死屍累々であった。

8月15日の朝10時、やっとの思いでハルビンに到着。そこで日本が負けて戦争が終わったことを知ります。

やがて家族のことを探しに来てくれた父と会いますが、「45歳以下の男子は使役として連行する」との声に46歳なのに「私も行く」と行ってしまいます。

母と姉、私は大福餅とタバコを売りながら父との再会を待ち望んでいました。

そしてやっと再会した父は2ヶ月の間に見る影もなくやせ衰え、骸骨が皮をかぶったようになっていて再会後直ぐ病気で亡くなってしまいます。

昭和20年12月17日、47歳でした。

日本へ帰る、引き揚げるという話があったのは翌年の春の終わりでした。

母と姉にとっては待ちに待った吉報だったが、私が生まれたのは満州・牡丹江だった。

私の故郷は牡丹江なのだ。

引き揚げるという言葉には祖国を捨てるという痛い響きがあった。

昭和21年9月の中頃、私達は満州を引き揚げて日本へ帰ることになります。

途中鉄橋が壊れていて汽車が渡れないから胸まで水に浸かって河を渡った。

この河の手前に中国人の人買いが待ち受けていて「子供を売れ」と日本人に近づいて来た。

5歳以下の子供は到底渡れそうにない河だったので、ここで小さい子供と別れて河を渡った親は何人もいました。

馬や牛を運ぶ貨車や無蓋車(屋根の無い貨車)にのせられコロ島に着いたのはハルビンをたってから15日後のことでした。

引き揚げ者はここで適当な船に振り分けられます。10日待ってやっと乗船し、2週間ほどでついに昭和21年10月、佐世保の港に着きます。

ソ連の爆撃をうけてから1年2ヶ月後のことでした。

日本に着いてからはシャンソンの訳詞家を経て作詞家になり、『時には娼婦のように』『北酒場』など多くのヒット曲を生みだします。

作詞家であり小説家でもある、なかにし礼さんの活躍ぶりはぜひ、読んでもらえたらと思います。

『ボブ・ディラン』 北中正和 新潮新書

《代表曲「風に吹かれて」から60年。ノーベル文学賞を受賞した唯一のミュージシャン、ボブ・ディランは、80歳を過ぎた今なおコンサートツアーと創作活動を続けている。底知れぬエネルギーと独創性、ときに剽窃まがいと批判を受けても、なぜ彼の詞と音楽は時代もジャンルも越えて高く評価されるのか――ポピュラー音楽評論の第一人者が、数々の名曲の歴史的背景を分析、「ロック界最重要アーティスト」の本質に迫る》以上は、新潮社PR要約文です。

この四月に七年ぶりに来日公演をはたしたボブ・ディランは、五月で満八十ニ歳を迎えます。健康保持のために、ボクシングのトレーニングを取り入れているとどこかで聞いた記憶があります。ワンステージで約一時間半歌い上げるのですから凄いものです。超人です。神の領域です。今回の公演はチケットが取れず行けませんでした。残念です。

この本は日本における数あるボブ・ディランの解説書の最新のものです。非常にコンパクトにその要点が纏められていて読みやすいです。

ディランの作品は、政治や社会に深く関わるものが多くありますが、この本でも取りあげられている『激しい雨が降る』A Hard Rain'sA-Gonna

Fallについて紹介したいと思います。因みにこれは、村上春樹の『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』でも重要な局面で使われています。

この曲は、アパラチア山地に伝わる民謡「ロード・ランドル」を参考にしているようです。

母親が青い目の息子にどこに行って来たのかと尋ねるところからはじまります。 要約して紹介します。

おお、息子よ。その眼の青色。変わってないな

聞かせてくれ。一体どこに行っていたのかい

(中略)

そうかい、息子よ

そこでお前は何を見たのかい

狼の群。奴らが囲う赤ん坊を見た

車の通わぬ高速道路を

血の滴り落ちる黒い枝を

阿鼻叫喚で満たされた部屋を

水底に沈む白き梯子を

舌を抜かれ それでも何かを訴える

一万の民衆を

銃を手に ナイフを手に持つ子らを見た

酷い、そう、とても酷い

そんな雨が、降りそうだった

(中略)

そして語ろう。話し、考え、息づこう

山に木霊させよう。生ける全てに届くよう

海の上にも佇もう。この身が沈み始めるまでは

でもこの歌は溢れだすだろう。

俺が歌い始める前から

そして強い、そう、とても激しい

そんな雨が、降るのだろう

「 Bob

Dylan作詞/作曲」

「舌を抜かれ それでも何かを訴える一万の民衆」という歌詞には、抑圧された民衆の幻視するヴィジョンが憑依したかのようなで圧倒されます。

この曲で歌われる「激しい雨」は、キューバ危機(冷戦期の1962年、キューバに旧ソ連が配備した核兵器が使用されるのでは?という憶測で世界に緊張が走った)の「核の雨」ではないか?との憶測がながれましたが、本人は否定しています。この曲は様々なアーティストにカバーされています。ニューヨークパンクの女王と言われたパティ・スミスがボブ・ディランのノーベル文学賞の授賞式でこの曲を披露しています。途中あまりの緊張で声が出なくなってそれでも最後まで歌いきり、この日一番のスタンディングオベーションで称えられました。

最後にロック史に燦然と輝く金字塔といってよい『ライク・ア・ローリング・ストーン』についての二人のミュージシャンの声を紹介します。

「彼の洞察力と才能は、全世界が内包できるところまでポップ・ソングの枠を広げました。ボップ・シンガーの新しい聞こえ方を発明しました。(中略)ロックンロールの形を永遠に変えました」━━ブルース・スプリングスティーン

ジョン・レノンと一緒にこの曲を聞いたポール・マッカートニーはこう言いました。

「永遠に終わらない曲のように思えました。

ただひたすら素晴らしかった。彼はわれわれみんなに、もうすこし遠くまで行けるんだと教えてくれました」今回の来日公演が最後にならないことを祈るばかりです。

猫なんかよんでもこない。 杉作

ある雪の夜

プロボクサーのオレは

兄がひろった猫を2匹押しつけられた。

「世界をめざすオレサマが、猫の世話かよ…」

猫は身勝手でキライだ。

だけどケガでボクシングの道を断たれたあと

オレを頼ってくれたのは

このちっぽけな猫たちだけだった。

猫好きにはたまらない漫画です。絵がふんわりしてて猫ちゃんが可愛いです。最初は嫌々飼っていた猫たちが、触れ合っていくうちに可愛くなっていく主人公の心情が描かれています。共感出来ない部分もあると思いますが、とても良い漫画だと思いました。猫のあるあるがいっぱいつまっているし、切なさもあって、心が温まる作品だと思います😊✨

集英社発刊の地図と拳 小川哲著

満州を舞台に日露戦争前夜から第二次世界大戦

までを日本、中国、ロシアの観点から描かれた

重厚な内容なのに、スラスラ頭に入って来る

令和で出会ったナンバーワンの本。

読後、歴史の旅から戻った錯覚に陥った!

【ユーモアは最強の武器である】

すべては愛から始まるからこそ難しい😅

仕事柄ユーモアがある人が得をする場面が多く、自然に振る舞える姿を羨ましく思ってきた。そういうパフォーマンスが苦手だから、今の仕事に本来は向いていないのかも。そんな思いを長年抱きつつ日々を過ごしてきた。

それ故に本書を目にした時、何らかの突破口になることを期待してしまう。学術的な分析と実践を通じて参考になる部分も数多あったが、今この瞬間に相手の意欲を高める思いを形にすることが肝であると痛感した。

スベった時の気まずさや失敗というハードルが、一歩前へ出る勇気を挫く。そんな時の注意点が最後に提示されているのは、非常にありがたい。結果を恐れず、相手への感謝と伝えたい思いを常に意識して踏み出すこと。

自分に合ったスタイルでさり気なくアプローチすることがポイントだと言われれば、肩の力を抜くことができる。既に意識している点で怪しさ全開だが、時々本書に立ち返りながら新たなコミュニケーションを模索したい。

「紙の梟 ハーシュソサエティ」

貫井徳郎

これは、人一人を殺したら死刑になる世界の物語である。私たちは厳しい社会(harsh society)に生きているのではないか?

4つの短編と1つの中編です。

『見ざる、書かざる、言わざる』

被害者のデザイナーは目と指と舌を失っていた。彼はなぜこんな酷い目に遭ったのか?

『籠の中の鳥たち』

孤絶した山間の別荘で起こった殺人。しかし、論理的に考えると犯人はこの中にいないことになる。

『レミングの群れ』

頻発するいじめ。だが、ある日いじめの首謀者の中学生が殺害される。驚くべき犯人の動機は?

『猫は忘れない』

俺はあいつを許さない。姉を殺した犯人は死をもって裁かれるべきだからだ。

『紙の梟』

ある日恋人が殺害されたことを知る。しかし、その恋人は存在しない人間だった。

いやはや、凄いものを読んでしまった❗️私的には、確実に貫井さんのベスト5に入ります。

文体としては、いつも通り読みやすく、むしろ淡々としてクールともいえる感じで、スラスラ読んでしまいますが、実は重いのです。だって、”人ひとりを殺したら死刑“って…一見シンプルなように感じそうだけど、いや、そうではない。人が人を裁く限り、歴史が知る通り、冤罪もあるし…。この作品の凄いところは、そんな法律があったら何が起きるのか?という想像力が凄いのだ。いろいろ考えさせられました。

今時のネット社会なら、さもありなん、という部分も怖いし、日本人独特の考え方という部分も、非常に分かりやすく描かれている。

そういえば、題名は忘れてしまったけど、ずいぶん昔、若い頃に読んだ、筒井康隆さんの短編で「家族を殺された人達が、自らその犯人の死刑を行う」という話があり(そういう法律になってる世界)その家族の帰り道での言葉が今でも心に残っています。

ちなみに…短編の1つ目『身ざる〜』は、私、再読でした。おそらく、どこかのアンソロジーに入ってたのではないかな?

『レミング〜』の連鎖を怖く思いながら読んでいて、ラストで思わず「うぐっ」と唸りました。やられた。『紙の梟』の弁護士のセリフだけ一部…。

ーーーーー

「殺人を犯したら死刑という判断は、確かにわかりやすい。目には目をという発想は、受け入れやすいですよ。でもそれは、ただの思考停止だ。(中略)考えることを放棄したら、人は人でなくなるんですよ」

ーーーーー

このレビューをアップするのも、ネットなわけだから、私個人の死刑制度に対しての考え方は述べません。でも、たくさんの人がこの作品を読んで、想像力を持つことが大事なんじゃないかな〜と強く思いました。傑作です‼️

「成熟スイッチ」林真理子 講談社現代新書

ご存知、大活躍の女性作家にして日大理事長をされるなど多方面にご活躍されてる著者による処世術エッセイ。

私は林真理子さんの対談や女性ファッション誌のエッセイなど読むのが好きです。どちらかいうと小説より

エッセイのほうが好きかも😅

林真理子さんの毒を吐いて正直なところが大好きです、読んでて楽しいです。

これは私の好きな日経ウーマンでインタビューされた言葉なんですが↓

「美味しいものも食べたいし、きれいになりたいからエステもいきたい!だからお金をたくさん稼ぎたい!だからみなさん(女性たち)、男の人をあてにしないで自分でお金を稼ぎましょう!」と欲望とリアルにとても率直なところも好感度あります。

文章の読みやすさもさすがです。もともと読書好きな通な人だけでなく、一般人も読みやすく入りやすいよう、敷居を低くしてくれてます。

でも、わかりやすい文章書くのってかえって難しいですよね。そんなとこに林真理子さんのサービス精神と偉大さを感じます。

いろいろ面白いんですけど、特に悪口?にあたるところなんだけど、ゲラゲラ笑えてしまう↓のが

パーティに呼ばれてもいない謎の口角上げ女(誰かの愛人)をやんわり言葉で撃退する

あたりがすごい。読んでて嫌な気分にならない悪口書けるってすごいなと思いました🤣

林さんはせっかく買ってくれた読者さんに決して損をさせないように、と決めてるそうです。

たしかに。

気軽に読みたい方、決して損はしないですよ😊

「美徳のよろめき」

三島由紀夫

発刊時の1957年、《よろめき》という流行語を生み、社会現象となった小説です。

「私、浮気をしてもよくって?」

上流階級のしつけの良い家庭に育った28歳の節子は、親の決めた男と結婚し子どももいる。節子がふと思い出すのは、結婚前に避暑地で知り合った、土屋という青年とのただ一度のキス。それが上手なキスではなかっただけに、却って印象深く、忘れられずにいた…。

土屋と逢引きをするようになってからの、官能の目覚め、旅行先の裸の朝食、妊娠と中絶、狂おしい嫉妬、鮮やかな性と生。

パートナーのいる男女が、その関係性の外で恋に落ちるのを不倫というなら、それは、はるか昔からある。平成の終わりから令和の始まりにかけては、不倫のゴシップやスキャンダルに溢れていた。

三島が、そのあでやかな言葉によって、この作品で語っているのは、もちろん、不倫に対する善悪のジャッジではない。

三島に限らず、文学の世界では、ありとあらゆるテクを駆使して、男女の愛憎、機微が表現されます。なかでも、不倫という世間的に暗いイメージのある恋愛は、三島にとって、腕の振るいがいのあるジャンル。ものは言いよう。彼は、世間のモラルをその独自の言いようで引っ繰り返してしまう。

節子の実家は、平和な、明るい、道徳的な一族、矩(のり)を超えようともせず、欲望に煩わされもしない一族、退屈に苦しめられない心、不真面目なことに身を賭けたりしない...

(本文)

そんな偽善界の住人に対して三島いわく、

「偽善にもなかなかいいところがある

偽善の裡に住みさえすれば

人が美徳と呼ぶものに対して

心の渇きを覚えたりすることはなくなるのである…」

物語の冒頭からニンマリしてしまった。

節子絶賛!

節子は優雅であった。女にとって優雅であることは、立派に美の代用をなすものである。なぜなら男が憧れるのは、裏長屋の美女よりも、それほど美しくなくても、優雅な女のほうであるから。

三島由紀夫の理想の女性像なんですね。

そんな女性を、恋愛ゲームに引きずり込んだ作品。

節子と土屋は、なんとも感情移入しづらいキャラ。

だからこそ、ふたりが繰り広げる愛憎や機微を俯瞰で眺められる物語だな、と思いました。

これも、三島の《手の内》なのでしょう。

山田詠美さんの解説も面白かったです。

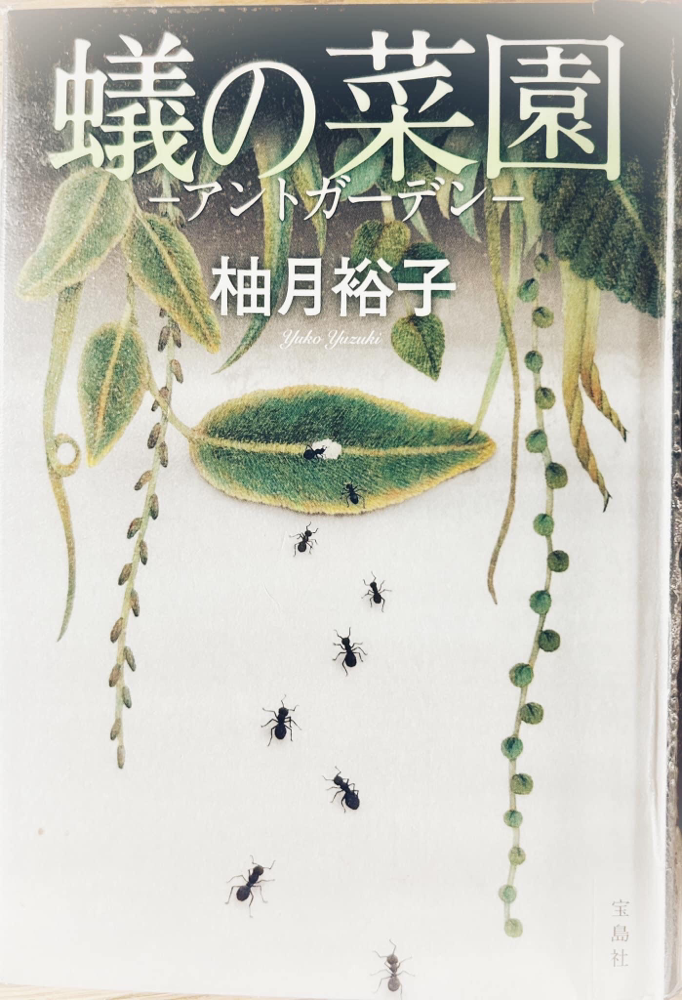

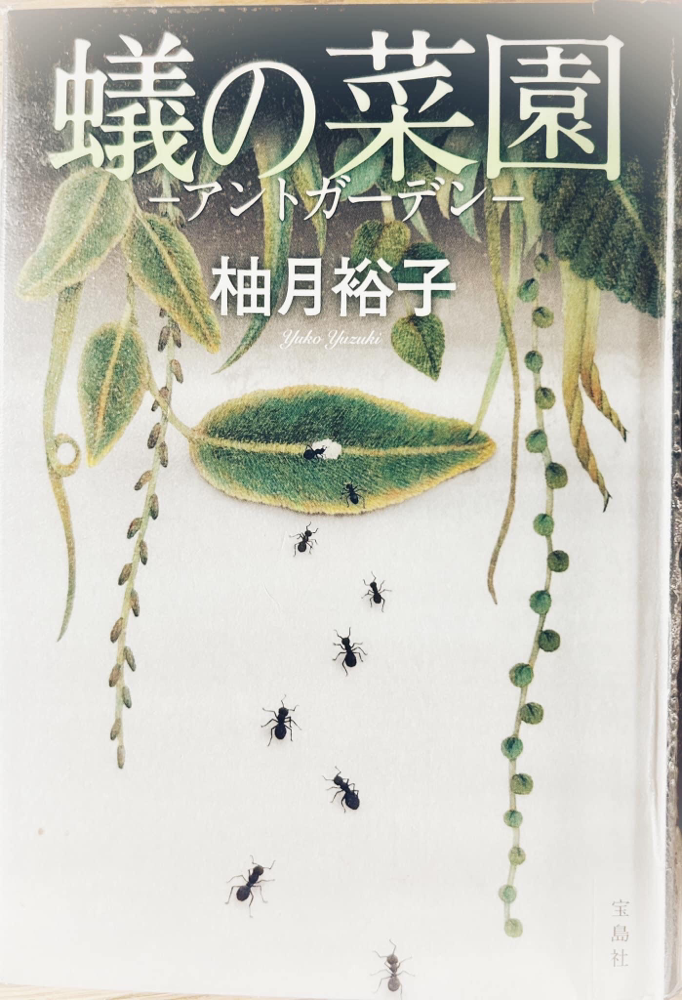

「蟻の菜園-アントガーデン-」

柚月裕子

『車中練炭死亡事件 結婚詐欺容疑で43歳女逮捕 複数の男性殺害に関与か』

フリーライターの由美は、この事件を記事にするため取材を始める。

福井県にある東尋坊から身を投じることを、少しでも思いとどまってもらえるようになればと【いのちの電話】を設置する。役場の終業後や日曜祝日は、担当の家に電話が繋がることになっていた。与野井が担当の日のこと。少女から電話があった。寒い日の豪雨の中、そこから動かないように伝えて、迎えに行く。与野井の家で食事と入浴をするが、妻が少女の火傷の痕を見つける。虐待を疑うが、とりあえず家に送って確認をすることにして、準備をしている間に少女はいなくなってしまう。

かろうじてわかったのは早紀という名前だけ。ひたすら「妹が心配するから帰る」ということを繰り返していた。

1週間後、また、早紀から電話がかかる。その日も豪雨で、東尋坊の電話ボックスに行くが早紀の姿はなく、捜索願いを出すが見当たらない。そこに早紀サンダルが片方だけ落ちていた。

早紀の父親はアルコール中毒で入院する。家はなく、車で寝泊まりしていた。日常茶飯事に虐待を受け、残された妹の冬香は、児童養護施設に引き取られる。早紀も冬香も戸籍がなく、小学校にも行っていなかった。この時、早紀が12歳、冬香は7歳だった。

冬香が12歳になった時、父が迎えに来て一緒に住むことになる。役所の職員も児童養護施設の管理者も、父の病気も完治して心から反省していることを繰り返す。

父と暮らし始めて、最初こそは生まれ変わったように飲酒も絶っていたが、長くは続かなかった。次第に働かなくなり、暴力。さらには性暴力にまで及ぶ。

********************************************

まだまだ個人情報保護とか、児童虐待防止法とかの整備がちゃんと出来ていない時代の話と、現代とをリンクしながら、散らばった点や、絡まった線が解けていき、そして繋がっていきます。

誰がどうすれば少女たちは救われたのか。あの時、いや、ひょっとしたらこうしといたら。一見救えたつもりになっていただけで、本人はそれを望んでいたのか。実はそうではなかったのではないか。

胸に詰まります。

ただ、ライターの由美が、この事件を書く時に『児童福祉の現場には見えない障壁があるという事実を、記事を通して訴えたい』変わらないといけないことをペンを通して伝えていくことを示したことには救われた気持ちになりました。

しあわせになったと思っても、本人にとって深い深い傷に苦しんでいること。『しんどいこと』に、本人も気づいていない時はどうしたらいいのか、ものすごく考えさせられました。

最後にタイトルの「蟻の菜園」の説明もありました。

『レモンと殺人鬼』

著 くわがきあゆ 【宝島社】

『このミステリーがすごい大賞』受賞作品に相応しい、サスペンス・ミステリー。初読みの作家さんながら、物語の終盤にきて、殺人の真相に迫る犯人像が、二転三転、そして四転とする展開の妙、文章の構成力に呑み込まれた。

実は、前半から伏線が張り巡らされ、主人公・美桜の周りの怪しい人物像の配置にもミステリー要素を深めている。また、過去と現実とを巧みに使い分けて、美桜の生い立ちを追う中で、彼女のイメージを読者に植え付けた上で、最後に、そのイメージを突き崩すラストシーンも壮絶。虐げる者と虐げられる者によって成り立つ、不均衡な社会への警鐘とも感じる作品である。

派遣の大学職員だった小林美桜の妹・妃奈が刺殺体で発見された。しかし、保険外交員をしていた妃奈が、過去に保険金殺人をしていたという報道が流れ、美桜は妹の無実を晴らす為に、ジャーナリスト志望の大学生・渚と共に真相を究明し始める。

実は、美桜の家庭は、洋食店を営んでいた父親も、10年前に少年による、場当たり的な通り魔殺人によって亡くなっていた。そして、最近その犯人が少年院から出所したが、その後、行方不明になっていたのだ。

妹と父の2つの殺人事件が10年の時を経て関りが出てくる中、また、新たな殺人も発生し、後半は、衝撃的なラストに向かって、疾走していく。

小気味いい啖呵

「脳の闇」 中野信子

’

著者の本は初めて読んだが、

いやー、ここまで気持ちの良い

江戸前とは思わなかった。

’

専門の脳についての話も

もちろん面白いが、秀逸なのは、

第六章の「やっかない私」と

七章の「女であるということ」。

フレーズが切れてて、毒もあり

べらんめぇの落語を聞いてるようだ。

印象に残った文節をひく。

’

女の子扱いされることが大嫌いだった。

幼稚園の頃、大人になったら「およめさん」

と書いた子を心底、軽蔑していた。

’

どちらといえば、というかむしろ明らかに、

自分はかなり気難しい部類に属する人間で

あると思う。

(中略)

毎日が同じ繰り返しを前提としているような

閉塞的な関係は、自分には向いていない。

(中略)

気難しくしようと思ってしているのではなく、

相手に合わせるためのやる気を出すことが

不可能なのである。

「この相手に合わせることによるメリットは

コストに見合わない」と、勝手に脳が判断

するわけだが、その脳に判断されたら、

それ以上のことはできなくなってしまう。

’

結婚に向いている人がいる以上、

向かない人もいる。

それを多様性というのであって、

どちらかが優れているというのではない。

けれど論理的で頭がよいでもない一部の

人たちは、社会通念に頭を乗っ取られ、

こうあるべきだと他人を追い詰める快楽に

いつの間にか中毒してしまう。

そんなジャンキーたちに奪われるほど、

自分の人生は軽くないはずだと、

多くの人が開き直ることができると

いいと思うけれど。

’

……いいなぁ、中野、かっこいいっす。

’

「天使と悪魔のシネマ」

小野寺史宣

河合英道は映画館にいます。他に観客はいません。映画の場面では、ビルの建設現場から唐突に鉄骨が落ちてきて、下の通りを歩いていた男が死んでしまいます。

そこで場面が変わります。なんと、スクリーンの女優が突然、観客の英道に話しかけて来ます。

英道は死んでいました。さっき観た映画の場面は、自分がどうやって死んだかを知らせるためのものだったのです。

こんな不思議な話が10編あります。悪魔が出て来て、その都度交渉します。天使は登場しませんが、悪魔の話の中で出て来ます。

最後の章で、河合英道を死なせてしまった中津巧が出て来ます。事故を悔やんで自ら命を断とうとしているところに、悪魔が現れて言いました。明日、保育園の子どもと引率の先生が、交通事故に合うことになっています。その中の1人に巧が悔やんでいる英道の姪がいます。巧が死ぬのは、もう決まっていることですが、今ここで自殺をするより、明日その子たちを助けて死ぬことを勧めます。

********************************************

10編の内容は違いますが、残された家族が困らないように、悪魔が誘導していきます。

小野寺さんの話は、いつもやさしい印象ですが、良い話ばかりでなく、悪い人も少し出て来ます。

でも、読み終えた時には、やっぱりほんわかした気持ちにしてもらいました。

すじぼり

福澤徹三

単位不足の上、就職活動にも出遅れた亮。ひょんなことから組事務所でパソコンを教えるバイトを始める。

まさか本気でヤクザになる気など無かったものの、個性溢れ人間味のある組員たちと交わるうちに居心地が良くなってしまい…。

中途半端で生煮えな生き方に自己嫌悪を感じていた時、出会ってしまった無骨な生き様。もがきながらもモラトリアムから覚醒していく姿を描くホロ苦い青春ドロップアウト小説だった。大藪春彦賞受賞作。

🌳おおきな木

シェル・シルヴァスタイン

村上春樹 訳

あるところに、一本の木がありました。その木は、一人の少年のことが大好きでした。少年はその木のところにやって来て、色々と遊びました。時が流れ、少年は大きくなり、木はひとりぼっちになることが多くなります。ある時、ふいにやって来た少年に、【木陰で遊んだら】、と声を掛けます。でも、少年は、「もう木登りをして遊ぶ年じゃないよ」

「買い物したいからお金ちょうだい」

【(木に実ってる)りんごを持っていきなさい

それを町でお売りなさい】

少年はりんごをすべて持っていってしまう。

木はそれで幸せになりました。

大きくなった少年はしばらくやってこない。

ある時、ふいにやって来た大人になった少年は..

長~い時が経ち

ある時、ふいにやって来た老人になった少年は..

「おおきな木」の原題は

《The Giving Tree》

色々な媒体でおすすめ絵本として紹介されています。

さまざまな解釈ができるので、3歳くらいから楽しめるし、意外と、大人向けなのかな、とも思います。

人間って勝手だな

にしても、この少年の人生、何があったんだろう。

などなど、モヤモヤ…。

ストーリー自体はシンプルなので、訳者さんによっての微妙なニュアンスをたのしむこともできますね。

まず面白いな、と感じるのは

少年は成長していきますが、

大きくなった少年

大人になった少年

老人になった少年

との表記。

いつまでたっても少年だな

という印象がめちゃ強まっていきます。

そして、原文の

《but not really》

旧版(本田錦一郎 訳)では、『だけど それは ほんとかな』

村上春樹版では、

『それで木は幸せに … なんてなれませんよね』

さらに、原文では木は《she》

日本では見えなくなってしまったシェル・シルヴァスタインの想いに直、触れたくなりました。原文も読もうと思います。

🌳🌳

「1ミリの後悔もない、はずがない」

一木けい

ふとした瞬間にフラッシュバックしたのは、あの頃の恋。逃げ出せない過酷な家庭環境で育った中学生の由井にとって、生きていく唯一の希望は同級生の桐原だった。誰にも言えない絶望を乗り越えられたのは、あの日々があったから。桐原、今、あなたはどうしてる…。

苦いなぁ。読後の余韻が半端ない作品。連作短編集の1話目「西国疾走少女」は、町田そのこさんの「夜空に泳ぐチョコレートグラミー(1話目:カメルーンの青い空)」と女のためのR-18文学大賞を争ったらしい。ちなみに大賞はカメルーンで、こちらは読者賞。まぁ、一つの作品で比べたらそうだろうなぁ。どちらも連作短編集として書籍化されているが、物語のつながり結び方から、通して読むと本作の方がずしりと来る。個人的にも衝撃的だった当時の町田さんと十分に渡り合えるものをこの一木さんも持っているような気がする。

語り手となるのは1話目だけだけれど、各話の主人公からも語られ明らかになる由井のキャラクター。強い、ぶれない、余計な事は言わない。この強さがあるなら、桐原を待ち続ける又は自ら探しに行くという選択肢があっても良かった気がするけど、本当のところは由井本人にしか分からない。だからこそのこのタイトルなんだろう。そして、由井に人を信じてもいいんだと思わせてくれた常楽親子の存在も大きい。この出会いがなかったら、由井の将来も違うものになっていただろう。その意味でもこの最終章はやっぱり素晴らしい。連作短編集だと、最終章で見事にバラバラだったパズルが埋まるという作品はあるけれど、本作は明らかに異なる。主人公はあくまでも由井なのに、ラストは本人目線では語られない。それだからこそ由井の感じたほろ苦さを読者も深く共有でき、素晴らしい余韻を残してくれるのだろう。

大人は泣かないと思っていた

寺地はるな著 集英社文庫 2021年4月発行

九州の田舎町を舞台にした、一生懸命に生きている人たちのお話。7編の連作短編集です。読み終わると優しい気持ちになります。

調べたらすでに何人かの人が紹介されていた好著でした。タイトルが良いですね。

頑迷固陋な田舎町の生活の様子は、私自身の実家とも重なり、そうだよなあと思いながら読んでいました。

解説者が言うようにこの本に脇役はいません。その章では脇役であっても、次の章では主役になっています。そして一人ひとりが本当に生きているように丁寧に描かれています。

【大人は泣かないと思っていた】

農協に務める時田翼32歳の趣味はお菓子作り。家で酒ばかり飲んでいる父親から、隣家の婆さんが庭のゆずを盗んでいると聞かされるが…

【小柳さんと小柳さん】

小柳レモン22歳は働いていたファミレスの店長に頭突きして、店を首になってしまう。その時、店にいたのは…

【翼が無いなら跳ぶまでだ】

翼の同級生鉄也は、真っ直ぐにものを言う年上の玲子と付き合っている。でも、家に呼んだ玲子の態度がどうもおかしい…

【あの子は花を摘まない】

翼の母親、広海。今は離婚して友人の千夜子と小さな会社を経営している。でも、時々息子の翼に会いたくなると…

【妥当じゃない】

農協で翼の同僚女性の平野。同い年の真衣が飯盛と職場結婚するのを聞いて少し焦っている。掴みどころのない翼のことを妥当?と思っていたが…

【おれは外套を脱げない】

真衣と飯盛の結婚式に招かれた鉄也の父親。同じテーブルにいた翼から、新郎を誘拐しようと誘われる…

【君のために生まれてきたわけじゃない】

入院した父親の看病に通う翼。病院で以前、付き合っていた彼女と再会する。彼女は…

****************************

どのお話も良いですね。なんと言っても主人公の翼が魅力的ですね。おとなしいが仕事の手は抜かず、早く出世して女性にお酌させる「お酌警察」をやめさせたいと思っている。時には大胆なことも言い出す。

他の登場人物たちも、みんな魅力的です。なんて良いやつばかりなんだろうと思えてきます。

田舎町の主として生きてきた父親たちが、なんだか哀れにも見えてきます。

主人公の父親たちの年齢である私としては、やっぱり柔軟に生きなくては、と改めて思わされますね。

バカの災厄 頭が悪いとはどういうことか(宝島社)池田清彦

時々池田先生の本を読んでストレス発散する、というサイクルを続けていたが、最近池田先生の本を読むと、本当に怒っている、というか嘆いている。

この本の中で、池田先生の定義するバカは、「概念が孕む同一性は一意に決まる」と思い込んでいる人=自分の同一性を絶対として信じて疑わない人=自分と違う同一性の考えを持つ人を認めない=コミュニケーションが出来ない人だ。したがって知識があろうが頭が良かろうが、教養があろうが関係ない。

こういう人が増えてきており、SNSという道具もそれに拍車をかけている。

バカの定義→バカの現実→バカ対策→バカをなくすには、という感じで話を進めているが、やはり問題の解決は教育改革に尽きる、というのは本当に同感。現在の、国家の思う通りの「規則を守る」、「画一的な」、「従順な」人格を求める日本の教育は日本の凋落を加速させるだけ。その通りだと思う。

選挙にも行かずに、現実を嘆いている日本人、その日本の姿、様々な国にいろいろな面で追い越されていく。このままでは世界からバカにされ見放されていく未来しかない。

『音楽は自由にする』坂本龍一(新潮文庫)

映画『ラスト・エンペラー』にまつわる話は、とても面白くて笑ってしまった。でも面白いだけではなくて、その仕事に取り組んだからこそ得たもの、気付くことができたことが、たくさんあったのだと感じた。

インタビュー調で読みやすく、まるで「坂本龍一ミュージアム」にいるような感覚。

そして最後に、合掌。

ユダヤ人大富豪の教え

幸せな金持ちになる17の秘訣

本田健

日本人の20歳の青年がアメリカ在住のユダヤ人ゲラー氏に教えられた成功の秘訣のお話です。

大富豪のゲラー氏から難題を出されて、全てクリアしていく青年には将来の成功が予測されているようです。

仕事の成功だけでは無く、人として幸せになる事の意味を色々と教えてくれるゲラー氏。

それに応えていく健青年もすごいです。

その中で

「多くの人に助けてもらう事が成功の実現」「失敗は諦めた時にのみ起こる」

「夢を見て楽しみを人に届ける」

「幸せな成功は誰にでも手に入れる事が出来る」

「直感力を養って、傲慢にならない」

など、多くの良い言葉が出てきます。

何度でも読んで記憶したい本でした。

可愛くて、愛しくて、哀しくて

「この場所であなたの名前を呼んだ」

加藤千恵

’

読みながら何度も涙が滲んだ。

NICU(新生児集中治療管理室)を

舞台にした連作長編小説だ。

’

体重2500g未満の小さく生まれた

赤ちゃんを、医師やナースがさまざまな

治療、ケアする場所がNICUだ。

小説にはこう記されている。

’

大人相手であれば適当にできる、という

わけではないが、動作に対する労力が、

やはり桁違いに思えるときも多い。

小さな衝撃でも簡単に割れてしまう卵を、

手にいくつも抱えて歩いているような、

そんな緊張感が常に伴っている。

’

……読みながら、保育器に入った小さな

赤ちゃんの姿が浮かぶ。

早産がゆえにさまざまなリスクを背負いながらも

懸命に生きる新生児と、 見守るママとパパ。

18トリソミーーと呼ばれる染色体異常の

赤ちゃんが出てくる場面がとても深く心に

残っている。

出産にたどり着く前に、お腹の中で亡くなって

しまうことが多い新生児が誕生するシーンだ。

’

ふぇええーーん。

泣き声だ。生きている、と思った。生きている。

赤ちゃんは生きている。生きて、泣いている。

「産まれましたよ」

看護師さんが言う。わたしはこぶしをほどく。

さっきまでとは異なる理由で手が震えている。

’

目も口も開いている。黒目がちの目とは

視線は合わない。思い出したように

泣き声をあげる(中略)。

なんて小さいのだろう。そして、なんて

可愛いのだろう。

たくさん言いたいことがある気がした。

だけど言葉にならず、わたしの目からは

どんどん涙が溢れた。

ありがとう、と絞り出すようになんとか言い、

驚くほど小さな手に触れる。

華奢な指が数本、重なっている。

手の甲はあたたかった。

けれど、この赤ちゃんも二か月後、亡くなって

しまう。

’

現在、現在、赤ちゃんの約9%が低出生体重児、

約6%が早産児として生まれているそうだ。

’

ページをめくりながら、僕は

何度も何度も、頑張れ、頑張れと声をかけた。

命が生まれることがいかに大きな奇跡であるか、

それがどんなに素敵なことかを

教えてくれる小説です。

’

“私にとっては暗い世界は居心地がよかったんです。”

『フルハウス 柳 美里』

「作家の読書道」で柳さんは幼い頃の自分について、そう語っています。

コチラは芥川賞候補作「フルハウス」と「もやし」の二篇からなります。

後に「フルハウス」は野間文芸新人賞と泉鏡花文学賞を受賞しました。

どちらも崩壊した家庭あるいは家族が描かれていますが、構成要員は近くにいないこともない。でも、結構特殊な人たち。

実の娘のスクール水着の写真片手にして震える父親。

火事の狂言を触れ回る息子。

大量のもやしの入ったカレー(めちゃ不味そう😰)を大量に作って得意顔の母親、しかもそのもやしを押入で大量に育てているのですから。😱

AV女優であることを自慢気に語る妹。

これらのキャラを巧みに絡ませる柳さんの手腕は、流石に小学生でシェークスピアの戯曲を書き、二十歳前に劇団を立ち上げだけのことはあります。

やっぱり明るい世界ではないし、読んで爽快なものではありません。

でも、病み付きになりそうなアングラ劇場の二幕といったい感じかなぁ。🤔

―遅ればせながらhappy birthday🎂来年もまた💕―

「残りものには、過去がある」中江有里

まだ肌寒い春の日、清掃会社の2代目社長・友之と、同じ会社で契約社員として働く早紀の結婚式が始まった。18歳差のカップルを揶揄する声を耳にしつつ、栄子は披露宴の祝辞に臨む。今日初めて会った新婦の〈友人代表〉として…。偶然結婚式に居合わせた6人の視点で描かれる連作短編集。

女優としてよりも、有識者枠のコメンテーターとしての方が有名になりつつある著者。本の書評もたくさん書いており、どれもなかなかの出来。個人的には読者家として知られ、素晴らしい書評をたくさん残してくれた児玉清さんの後を継ぐのは彼女だと勝手に思っている。さて、この作品、人間の弱さやずるさがストレートに感じられて良いなぁ。何となく決断出来ないまま、流されてしまうというのも凄くよくわかる。特に唯一結婚式に出席していない4話目の中年女性の話が秀逸。婚約者が居ながら新郎の友之とかつて付き合っていた女性。彼女が友之と結婚しなかった過去を振り返る話が何とも現実的にありそうで上手い。しかもザラっとして渇いた感じややるせなさなど、何とも言えず良い。そんな彼女にも今の現実があり、これが凄く納得できる。

当たり前だけど、誰にも人生のドラマがあり、人に言える事も決して誰にも言えない事もある。迷ったり思い悩んでいる各話の語り手のそっと背中を支えてくれるラストがとてもよい。結婚式が舞台だから、いくつかのスピーチが挿入されるけど、これが本当に素晴らしい。中江さん、スピーチライターになっていたとしても成功したんじゃないかなぁ。展開も早く、さらさら読めてしまうけど、かなりオススメの作です。

動物病院の先生が書かれた本で、タイトルは

「ころばぬさきのねこ」 です。発行されたばかりです。

全159ページ、オールカラーです。ほとんど全てのページにかわいい猫の写真があり、猫好きにはたまらない一冊です。猫を飼おうか考えている人や、猫を飼い始めたばかりの人にとっては、知りたいことや“なるほど“と思うことが満載ですので、座右の書になること間違いなし❗️

『ネコ道は永く、ニャン生は短し』 猫とともに生活できる時間を大切なものにして頂くために作り上げた本とのことです。

猫好きの人は、是非ご購入してお読み下さい。

宜しくお願いします。

「ぼくはあと何回、満月を見るだろう」

著者 坂本 龍一

発行所 新潮社

2023年6月20日 発行

6月19日、書店に並ぶ2日前にこの本が出版されるとの情報得て、21日に早速購入してきました。

坂本さんについてはYMO時代の「YELLOW MAGIC ORCHESTRA」、「Solid State

Survivor」、そして15年ほど前のセルフカバーされたアルバムの「/05」の3枚を所有しているくらいで、その後の東日本大震災の被災地への支援、原発反対などの活動をしている、その程度の知識でした。あらためて彼の活動、経歴を知りたいと思い、本を購入しました。

2009年に彼が57歳のとき、「音楽は自由にする」の本が発刊され、その続編の形になっています。この本は2022年2月2日から22年10月12日のインタビューをもとに2009年以降、お亡くなりになるまでのことを書かれています。

冒頭、このタイトルはベルナルド・ベルトリッチ監督の「シェルタリング・スカイ」という映画の原作者のポール・ボウルズが登場し、このように語ります。「人は自分の死を予知できず・・・(中略)、あと何回 満月をながめるか/せいぜい20回、だが人は無限の機会があると思う」。この監督との付き合いは深いものがあり、彼の声は「fullmoon」という曲に残されています。

文芸編集者で戦争経験もあり、寡黙で九州男児の父親、一方東京生まれで快活、ひまわりのように明るい母親。両方の血筋を引き継いでいるように思えます。

美智子様、吉永小百合さん、大島渚さん、山下洋輔さん、大貫妙子さん、他多くの方々とのエピソードもありました。

1/11に盟友の高橋幸宏さんが亡くなったとき、「幸宏ごめん、ぼくはもうちょっとがんばるから」と声に出して言ったそうです。

また、彼はインスタレーションという新しい芸術の表現、映画音楽の作曲、音楽祭の開催と参加、若手音楽家の育成、世界中の音楽家、芸術家との交流など

幅広く活動されながら、「more trees」という森林保全団体を立ち上げ、森林の保全活動をしたり、「zero landmine」という地雷除去の活動、福島原発被災者

支援、原発廃止の活動など環境を守るという行動をされていました。

音楽と環境保護、71歳でお亡くなりになり無念とは思いますが濃密な人生だったと思います。

この本を読みながら「/05」を聴き、「lost theme」を聴くとジーンときてしまいました。重く感じています。

七十歳死亡法案、可決(幻冬舎)垣谷美雨

垣谷氏は、多くの著作で様々な社会問題をテーマに彼女なりの問題提起をしているが、この小説はその究極だと思う。何しろ、七十歳になったら死ななくてはならない法案が可決した、という物語なのだ。2年後に七十歳以上の人は安楽死をさせられる、という法案だ。

この法案により日本の現在の深刻な問題である、少子高齢化、年金、介護、福祉の問題が全て解決するのだ。とんでもない法案ではあるが、この本を読んでいると、別にとんでもないことではないと思われてくる。小説の中でも、この法案は賛否両論、時の総理は優れた人物と評価されている。更に、老後の不安がなくなった、あるいは、七十歳にならずとも死を選択できるようにして欲しい、という人まで登場する。

主人公の家族は主人公の他に、介護の必要な義母、法案成立と同時に海外旅行に行ってしまう夫、家族から逃げ出し一人暮らしで介護施設に勤める娘、有名大学を出ながら会社を辞めて引きこもる息子、といった構成。更に夫の姉妹夫婦は義母の遺産しか興味のない、といった状況。

物語は、主人公が義母の介護にキレて家出をしたことから、急展開していくが、いろいろな意味でこの物語、深い。

現在年間に2万人以上が自殺している日本。国民全員に、七十歳死亡法案の可否のアンケートを取ったら、果たしてどれくらいのパーセンテージになるのか、興味深い。

本書は三年前から世の中を騒がせてきたコロナ禍を扱っています。このコロナ禍は、単に医学や公衆衛生学の問題ではなく、政治学、経済学、心理学、社会学、哲学、倫理学、更には法学や憲法学からも扱わなければならないというのが本書の主張です。確かに公衆衛生学の観点から感染対策を徹底してコロナ感染症に罹患する者を一人も出さない、というのも一つの見方です。しかし、感染対策を徹底して人々の行動を制約するというのは、人々のコミュニケーションを抑制し、文化を破壊するという側面はないでしょうか。さらには、憲法に定められた基本的人権に関する規定との関係はどうなるのでしょうか。それは、コロナ対策として導入されたコロナワクチンの議論にも及びます。本書を読んでいてつくづく思うのは、コロナ禍で日本人に真正面から問われていた問題は、「死生観」そのものではないか、ということです。つまり、いかに人間の終末を迎えるかということは、今をいかに生きるかという問いにつながるのですが、そのことを「生命が一番大事」という観念によって日本人は向き合うことを避けてきたのではないでしょうか。

本書はコロナ禍を多面的に考えたい人にはお勧めです。

わたしのげぼく

上野そら・作

くまくら珠美・絵

ねこの「わたし」と男の子「げぼく」の18年間のお話です。

猫飼いさんやこれから猫を飼いたいと思っている方にぜひ読んでもらいたい絵本です。一匹とひとりの愛に溢れた日々、お互いを想う気持ちに感動しました。ページをめくるたび、涙が溢れます。とても切ないですが、愛猫と一緒にいる時間を大切にしていきたいと思いました。とても素敵な絵本なのでおすすめです😊✨

「あなたの右手は蜂蜜の香り」片岡翔

いや〜 泣いた泣いた!

読んだあとも涙が止まらなくて、翌朝目が腫れました!!!

相手に一切見返りを求めず、自分の命すらも投げ出して、愛するクマの子のために生きた一人の女の子の切なくも心温まる物語。

北海道の倶知安町に暮らす小学3年生の主人公「あたし」は、国道沿いに出たクマの親子を見て可愛い子グマに手を伸ばした。その瞬間、母グマが猟友会の大人たちに撃ち殺されてしまう。その時「あたし」は「だいじょうぶ? どうしたの? おかあさん、だいじょうぶ?」と泣く子グマの姿を見てしまう。

自分が母グマを殺してしまったという自責の念にかられた「あたし」は、残された子グマが仙台の動物園に保護された事を知り、それからの人生を、子グマを動物園から出して仲間のいる山へ連れて行く事に捧げようと決意をする。

「あたし」は子グマを、自分が今まで呼ばれて一番特別な気がしていた呼び名「あなた」と呼び、毎年「あなた」のいる仙台の月ノ丘動物園に行き、彼の「うちにかえりたいよ」という言葉を聞き、必死で月ノ丘動物園の飼育員になり、彼の願いを叶えるために奮闘する。

主人公の周りは、優しくて理解ある人物ばかりで、様々な立場で、子グマを山に返そうとする主人公を諭します・・・

「愛しているのなら飼育員として毎日一緒にいるほうが幸せではないの?」

私もそう思いました。

私なら、せっかく飼育委員になれたのだから、クマが死ぬまで毎日そばにいたいです。

私は今まで「愛する」相手とは「永遠に一緒にいたい」と願うことだと信じて疑わなかったけれど、この物語を読んで「愛する」相手に自分のすべてを捧げることも愛なのだと教えられました・・・

例えその方法が間違っていたとしても・・・

「あたし」が「あなた」をひたすら愛し続けた14年間の尊い時間を丁寧に描いた物語!!!

私は今までこんなに何の見返りを求めずに誰かを愛した事が一度でもあっただろうか?

また、こんな愛の形を描いた小説が今まであっただろうか?

今まで私が「愛」だと思って読んできた小説や観てきた映画はなんだったのだろうか?

こんな感情になった小説は初めてで、一生この小説を忘れる事はないでしょう!!!

「連続殺人鬼 カエル男」

「連続殺人鬼 カエル男ふたたび」

中山七里

事件の始まりは

口にフックをかけられた女性がマンションの13階から吊るされ殺された

それから五十音順に殺人が起こる

稚拙なカエル男の日記通りに

吊るす

潰す

解剖する

焼く

と、かなりエグい方法で殺される

町はパニックになり暴動が起こる

幼い頃の虐待により精神を病む者

精神を病んだ者による事件

刑法三十九条によって護られる人権

なかったことにされる罪

被害者遺族の気持ちはどこへ向けたらよい?

どうやって罰を与えたらよい?

犯人が逮捕され一見落着かと思いきや

ここでもまた

ひっくりカエル

「カエル男ふたたび」読まずにはいられない。

そしてまた

爆ぜる

溶かす

轢く

破砕する

と、恐ろしい事件が続く

精神科医である御前崎

事件の起点には同情すべきところもあったのだが

そんな気持ちは吹き飛んでしまった

そして彼もまた

刑法三十九条によって護られるのであろうか?

表紙のイラストからは想像できない

かなりグロい描写で

“おすすめ“と言ってよいのかどうかは??ですが

見事なミスリード

二転三転する結末は流石です。

ページをめくる手が止まりません。

『勿忘草の咲く町で』安曇野診療記

夏川草介著

地方の病院で行われている高齢者医療の実情と

これからの日本のみならず,世界が避け難く直面を小説にしたのである。

一昔前なら、あらゆる器具を駆使して、助かる命は,助かり、亡くなる人は亡くなる。

しかし、いまは、高度化した医療技術、巨大な装置、方法論はある。どのような治療を進めるかはディスカッションし救命にあたる。

延命治療・・・

この言葉が重い。

【アラスジ】美琴は、市街の病院のナース3年目。一年目の研修医桂正太郎と、受け入れを拒む事ができない救急医療、地域医療ならではの患者の関わりに悩みながら日々を送っている。

膵臓がんの末期の患者さん、

VIP室に入院している患者さん、

誤嚥性肺炎を繰り返す患者さん

重症の心不全の患者さん、

食事中に窒息する患者さん、

胃瘻造設予定の患者さん、など。

対応する病院と,主治医たち、指導医たち、

新人ナース、患者の家族たち、様々な人々が登場。

美琴と桂とのやりとり本ほんわかします。

医療用語が出てきますが、サラリ〜と読めました。

二つの祖国

山崎豊子

いつも今頃になると、紙の日焼け具合と、匂いの変わりようが気になってくる、この『二つの祖国』です。

過酷な境遇に耐えて、何とかリトルトーキョーの一員を担ってきた日系一世たち。

そして、アメリカに生まれ、それぞれの進むべき道を歩んできた二世たち。

その彼らが、真珠湾攻撃のその日から、敵国人として逮捕され、灼熱の太陽に焼かれたキャンプに送られて。

裸の列を作る収容者のなかに、二十九歳の主人公、賢治がいます。

---アメリカ人として、それとも日本人として生きるべきか---彼らは迷い、選択を強いられ、その先に様々な苦悩が。

賢治の弟は、日本の大学在学中に日本軍に入隊、賢治自身は、オーストラリアのマッカーサー司令部に赴任し。

それぞれの生き様のなか、賢治も、賢治の愛する人たちも、過酷な戦時下に放り出され。

いよいよ、あの無惨な日本の終戦に向き合わなければなりません。

賢治がアメリカという国に何をみて、一方の日本という国に何を感じたか、その賢治の心をちゃんと読んであげられただろうか。

賢治が裁判である任務を果たし、日本人被告の命の重さを感じていた時、葛藤する賢治の心に寄り添えていただろうか。

私の心の中でも揺れている答えを探して、来年がまた楽しみです。

ルーツとしての祖国を大切に思う、生まれ育った国で誠実に生きたいと思う、そんなささやか願いが無残にも引き裂かれるとは。

平和を享受できるいまの日本だからこそ、山崎さんのこの問い掛けが、重くて深いものに思えてくる『二つの祖国』でした。

「猫鳴り」 沼田まほかる

この作者の描く世界は綺麗じゃなくって。キラキラ感もふわふわ感もワクワク感もなくって、逆に優しくなく、ざらざらひりひりと痛い。主人公達の言動になんでそんなことを。って何度も眉をひそめる。それでも何故か惹かれ、何冊も手に取りました。

そのきっかけをくれたのがこの作品。

今回、数年振りに読み直しました。

話は「モン」という、大きい、オレンジ色の縞の、見事な猫。を介して3部作から成っています。

第一部はモンが拾われるまで。第二部は不登校となり世間に強い攻撃性を抱く男子の話。第三部は別れ。

初めてこの本を読んだ時は主人公の思考や行為に幾度となくに腹が立ち、何度か本を閉じました。もう、見ちゃいられない。

久しぶりに読んでも眉をひそめたくなる感じは相変わらずだけれど、前には感じなかった、登場人物達の苦しみや死と生。といった語りが身体に染み入って来ました。

彼らと同じ経験をしてはいないからその気持ち、理解出来る。とはいかなくても、それでも想像して感じることはできた。

きっとその分、当時よりも自分自身成長したところなんでしょうかね。

死を含め物事の自然に流れ。それは、どうしようもないこと。だからそれでいいこと。なのに私たちはそうしたことを前にするとわちゃわちゃ考え、手足をバタバタ動かし、あーだこうだと言う。前に進んでいるように見えて、実は自分の尻尾を追ってクルクル廻る犬のよう。

悠然と流れているその真理の川のようなものに委ねられることが出来れば、そこが始まりのようなものになるんだろうな。

この本を読む上での注意点は、電車の中では読んではダメ。

最後、モンにやられちゃいます!

コメントをお書きください