【業務管理事業】WORK OUTSOURCING

Apex productは、サステナビリティ経営を宣言致します。

世界中で新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厳戒態勢が続いています。日本でも、2020年4月7日に初となる緊急事態宣言が発出。感染防止策として、人との物理的な距離を取って接触を減らすソーシャルディスタンスの実践が強く求められており、医療や生活の維持に必要な業種を除いて、不要不急の外出は自粛されるようになりました。5月25日に緊急事態宣言は全面解除されましたが、油断のできない状況であることに変わりはありません。2022年11月現在第8波とも言われて収束の目安は全く見えていません。この社会状況に対し、自粛のような社会を構成するあらゆる人々ができるアプローチもあれば、医療従事者のように職責やこれまでの経験が重要な役割を果たす人もいます。弊社は、この社会情勢に対し自身の経験や境遇を活かし独自の活動に取り組んで参ります。

2011年の東日本大震災でも、発生した多くの課題を解決するプロジェクトやコミュニティが生まれました。それらの中には、継続的に活動を続け、コロナ禍の課題を克服するために力を発揮しているものも少なくありません。そこで、弊社は繋がりを活かしてサスティナビリティ経営を宣言したいと思います。

サステナビリティ(Sustainability)は直訳すると「持続可能性」であり、「環境・社会・経済」の観点から、今後長期間にわたって地球環境を壊すことなく、資源も使い過ぎず、良好な経済活動を維持し続けることを意味する言葉です。

- 環境

- 社会

- 経済

注目されるサステナビリティ経営 サステナビリティ経営とは、「環境・社会・経済」という3つの観点すべてにおいて持続可能な状態を実現する経営のことです。生産やサービス提供など自らの企業活動が環境・社会・経済という3つの要素に与える影響を考慮することが事業の長期的な維持継続には欠かせないため、サステナビリティは、企業活動においても無視することはできません。たとえば廃棄物をゼロにして地球環境への負荷を軽減することは、良好な生活環境の実現につながります。また、ジェンダーやLGBTを尊重した人材を活用することは、一企業の雇用の安定にとどまらず多様性(ダイバーシティ)のある社会の実現にもつながります。このような長期的な視点に立った考えを取り入れた企業経営をサステナビリティ経営と呼んでいます。

「ちばSDGsパートナー」登録企業 Apex product

SDGs 目標4:質の高い教育をみんなに

すべての人に包摂的かつ公正で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

過去 10 年間で、あらゆるレベルで教育を受ける機会の改善と、特に女性と女児の就学率向上に、大きな前進が達成されました。しかし、2018年時点で学校に通えていない子どもは 2 億 6,000

万人に上ります。これはその年齢層の世界人口のほぼ5分の1です。また、学校に通えている子どもでも、基本的な識字・算術能力が欠けています。質の高い教育が欠けている理由には、十分な訓練を受けた教員の不足、校舎の劣悪な状況、農村部の子どもに提供される機会の公平性の問題があります。

そして、所得による学校教育の修了率の格差や、オンライン教育を受けられない児童・生徒の問題など、新型コロナウイルス感染症により教育面での不平等はさらに拡大する恐れがあります。日本でも信じられませんが貧困が進んでます。子ども食堂に人が溢れ、他国の大使館の炊き出しに並ぶ家族。スラム街が無いだけましですが貧富の差がこれ以上、未来の子供たちを苦しめる訳には行きません。国の対策だけに頼っていてもだめですから皆様の少しのご協力をお願い致します。 Apex

product 社員一同

人手不足や働き方改革の影響を受け、企業はこれまでより一層自社のリソースを有効活用して成果を出すことが求められるようになりました。業務管理の徹底は今ある経営資源で最大限に成果を出すために必要な道筋であり、既存業務の見直しやシステムの導入によって大きく前進することができるでしょう。会社の状況に応じて適切な業務管理の方法を検討する必要が有ります。しかし、管理すべき業務や進め方がわからず、なかなか実践できていない企業も多いのではないでしょうか。そこで弊社は、業務管理すべき業務内容や進め方、導入すべきシステムについて考え合理的な企業経営を目指せる様に社内の業務を効率的にして人材や資金などの経営資源を適切にコントロールするアドバイスをさせて頂きます。そのため、社内で行われている業務のプロセスなどを適切に管理するには、IT化に対応することが必要です。具体的には、業務管理システム等を導入することが考えられるでしょう。業務管理システムには、ERP(Enterprise Resource Planning)と呼ばれる統合基幹業務システムや顧客情報の管理に適した「CRM(顧客管理システム)」、営業管理に適した「SFA(営業支援システム)」などがあげられます。問題は、誰がこれらのシステムを稼働させることが出来るでしょう。原状でも人手不足に加速が掛かっている社内で事務仕事が増えるのは困ります。そこで外部委託できる業務はなるべく外部に発注して業務管理自体をスリム化すれば人件費や経費も節約出来ると思います。

弊社は面倒な御社の業務を受けてスムーズに日次業務が出来るように致します。大手企業様から個人事業主様まで業種・企業規模問わず幅広くご利用頂ければ幸いです。是非お気軽に問題点が有ればご相談下さい。すぐに対応させていただきますので宜しくお願い致します。アウトソーシングと難しい言葉を並べ立てて利益ばかり取る大手企業様も少なくありません。要するに助け合いの精神です。困っている人を見たら手を貸す。利益は後から付いてきます。来なくても、まず与えよ!ビジネスの基本です。私どもは、少数精鋭で頑張ってますから、逆に助けても頂いてます。昔の長屋感覚で業務を遂行してます。営業経験は40年で様々な業種に携わり歳の割には、IT 事業に精通しているので、管理ソフトや情報等、知恵を貸すのは無償です。安心して頼って頂ければ、業務の交通整理をさせていただきますので共に前進いたしましょう。

Apex product 社員一同

PDCAサイクルの確立

業務管理は、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のPDCAサイクルを継続的に回していくことが大切です。

例えば、Plan(計画)では社内の業務管理を定義し、運用にあたってのルールを決めます。その後、Do(実行)では決められたルールに従って対象となる業務を管理し、Check(評価)で現状の業務体制を評価します。最後にAction(改善)のフェーズでは評価をもとに業務の改善につなげていきます。

アウトソーシングと人材派遣の違い

アウトソーシングも人材派遣も、外部リソースを活用して業務を代行してもらうという点で、共通しています。ただし、前者は代行してもらう業務を依頼するのに対して、後者は代行してもらう人のみを供給してもらうという違いがあるのです。アウトソーシングは、業務そのものを外部に代行してもらう手段になります。つまり、業務をあらかじめ決められた成果物として納品することがアウトソーサーの役割となるのです。私も以前、人材派遣会社に勤務しておりました。労働には対価が発生します。まず守られる労務費です。しかし、契約しても人は物では無いので現従業員様よりはるかに高い時給で目には見えない所で貢献しても結果だけで判断され派遣する側もブラック企業とうすうす分かっていても派遣せざるを得ず、結果トラブルになり良い関係を築けなかった記憶が御座います。当時は20代と年齢も若く派遣業に自分なりに納得が行かず人材派遣会社を退職致しましたがノウハウだけは今も持ち合わせております。あの時よりはコミニケーション能力もアップしていると自負しております。 Apex product 管理部 吉田哲

| アウトソーシング | 人材派遣 | |

|---|---|---|

| どんなビジネスなのか | アウトソーシング会社が、委託された業務を遂行する | 派遣会社が、人材を派遣する |

| 何に対価が発生するのか | 業務の遂行、成果品の納入 | 人材の派遣、及び派遣先企業での労働 |

| スタッフとの雇用契約 | アウトソーシングor派遣会社との雇用契約 | |

| スタッフへの業務の指示 | アウトソーシング会社が指示 | 派遣先企業が指示 |

アウトソーシングでは、

- マニュアルなどに沿って進められる物量の多い業務

- 定期的に発生する業務

- 自社でノウハウを蓄積しなくても経営上問題ない

- 自社にノウハウや対応できる施設がない

などといったケースに適しています。

■Apex product は、幅広い業務に対応しています

- 営業アウトソーシング

- 新規開拓営業(新規開拓、見込み客発掘、アポイント獲得) / ルート営業・チャネル営業 / 企画営業(企画提案型、顧客深耕型) / インサイドセールス(WEBなどの反響営業・新規見込み客発掘) / 営業事務 など

- 受発注アウトソーシング

-

電話・FAX受付 / システムへの受注入力 / 見積書・契約書作成 / 納期回答 / 発注対応 / 工場・部材の発注処理 / 見積依頼 / 納期確認 など

※その他、お客様のご要望に合わせて柔軟に業務内容を決定します。

営業・受発注 アウトソーシング

新規開拓やルート営業などの営業アウトソーシングは、企業の人材不足や短期での事業拡大などの際に活用され、採用コストをかけることなく新規案件獲得の向上を図りたい企業などにも導入されています。また、受注・発注業務はもちろん、そこから派生するさまざまな業務にも対応し、幅広い営業系領域をワンストップで運営します。

案件管理 アウトソーシング

案件管理とは、営業活動において発生する問い合わせや受注、取引先との商談の進捗状況を見える化し、適切に管理することを言います。

案件管理は受注・売上の見通しを立てるために必要な工程です。案件管理を一覧化し、対応記録と合わせて全体を把握することで、営業担当が次にすべきことを可視化できます。

顧客管理 アウトソーシング

顧客管理は取引のある顧客の情報を管理することを指します。

顧客の社名や所在地、連絡先などの基本情報はもちろん、商談や訪問結果、購入情報、日付情報(引合発生日、受注予定日等)、営業担当者(取引先・自社)、受注見込度などを一元管理します。

顧客管理によって集められた社内の情報を活用することで、マーケティングや購入から時間の経過した顧客へのアフターフォローなどに活用できます。

営業アウトソーシング先を選ぶときのステップ

ステップ①:課題を整理する

まずは自社の課題を整理します。営業活動においてどの部分に課題があるかを明確にすることで、その部分で実績のあるアウトソーシング会社に依頼しやすくなります。

例えば、以下の点からペインポイントを抽出しましょう。

- 営業戦略の立案

- 新規リード獲得、育成

- テレアポ

- 商談の手法

- 営業デジタルツールの導入、使い方

- クロージング

- 自社の人材育成

ステップ②:委託先を比較する

課題を絞ったら、アウトソーシング先を選定し比較します。比較するポイントは、次の通りです。

- 報酬体系

- 依頼業務に関して対応可能か

- 提供地域

- 実績

- 機密情報の管理

ステップ③:費用対効果を考える

ある程度委託先が決まったら、最も費用対効果が期待できる委託先を選定します。例えば、以下の指標を考えて比較しましょう。

- 新規リード顧客数と創出費用

- 契約数と商談費用

- 顧客1件当たりの利益

ステップ④:パートナーシップが構築できる委託先か検討する

候補となる委託先と連絡を取り始めたら、コミュニケーションはどうか確認します。営業アウトソーシングは自社の重要な業務にあたるため、パートナーシップが構築でき信頼に値する企業か、慎重な検討が必要です。

廃棄物管理会社の活用

排出事業者の法的責任は、排出する廃棄物の最終処分が終了するまで、適正処理を最終まで監視する責任があります。

排出事業者が処理を委託する実務業者(収集運搬、処分)が、不法投棄や不適正処理などを行った場合でも、その廃棄物を排出した排出事業者の責任となります。

このような事象を起こさないためにも、適正な実務業者を選択し、活用していきましょう。

廃棄物管理会社の活用例 ~ ある排出業者(食品工場)の場合 ~

工場の問題点

① マニフェストが発行されていない

② 各契約書がない

③ 本社工場と比べて廃棄物コストが安すぎる

④ 取引業者の与信調査がされていない

⑤ 排出量(収集量)を把握していない

⑥ 収集条件(収集曜日・収集時間)が分からない

ご提案内容

| 廃棄物の品目分け | 排出量の算出 |

処理フローの作成、 処理業者の選定 |

産業廃棄物を選別し、 許可業者へ依頼 |

結 果

工場から排出される全ての廃棄物が、法的な問題を解決し、また、通常の処理工場へ搬入せずに、廃棄物管理会社のネットワークを活用などする事でコスト面についても地域相場より安価で継続処理を出来るようになり健全な工場運営をしていただけるようになりました。

産業廃棄物の処理委託の際に必要な伝票 ご存知の方にはより深く理解していただけるよう、ご紹介いたします Apex product

産業廃棄物マニフェストとは、産業廃棄物の処理を明確化するために使用する書類です。産業廃棄物のルールは、厚生省(現在の環境省)が廃棄物処理法として定めています。

自身で処理する場合にも、他の業者に委託する場合にも、産業廃棄物がどこから出てどのように処理されたかをわかるように記入する事が義務付けられています。

産業廃棄物マニフェストの種類と様式

産業廃棄物マニフェストにはいくつか種類があります。

まず、媒体として

- 紙媒体

- 電子マニフェスト(JWNET)https://www.jwnet.or.jp/jwnet/

の2つがあります。

紙媒体は数枚の色のついたマニフェストが複写式で1つになっており、1枚1枚切り取って使用します。電子マニフェストは名前の通り、パソコンを介し、WEB上でマニフェストのやり取りを行う事ができるので、紛失や、読み取れない、などの人的ミスが避けられます。

ですが、今までのルール通り進めたほうがわかりやすい、という業者も多いため、紙媒体のマニフェストも数多く残っているのが現状です。

※紙媒体のマニフェストの規格は統一されており、法で定められていないものを使用すると措置命令の対象となる恐れがあります

産業廃棄物マニフェストの種類

産業廃棄物マニフェストの種類は大きく分けて3種類あります。

| 事業系マニフェスト | 産業廃棄物を運搬・処理する場合 |

|---|---|

| 建設系廃棄物マニフェスト | 建設現場で出た産業廃棄物を運搬・処理する場合 |

| 積替保管用マニフェスト | 産業廃棄物を運搬業者の倉庫などに保管、別の業者が積替え、運搬する場合 |

事業系マニフェスト、建設系廃棄物マニフェストどちらを使うかは、排出される産業廃棄物の種類や排出先の現場によって異なります。

契約書の時点から異なるため、契約書を確認しマニフェストを発行するようにしましょう。詳しくは廃棄物処理法、もしくは業者間のルールで定められていますので確認してください。

産業廃棄物マニフェストの種類別の書き方

産業廃棄物マニフェストの書き方をご紹介します。

産業廃棄物によっては最終処分が終了し、排出業者にE票を送るまでに数カ月から半年かかる事があります。排出業者にマニフェストを返送する期限は決められていますので、後回しにせず、処分が終わり次第すぐに送るようにしましょう。

また、それぞれの業者が手元にマニフェストを最低5年間保管する義務があります。

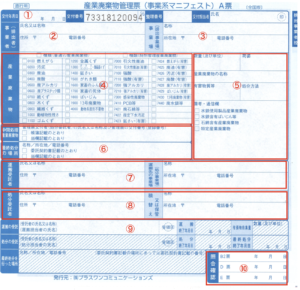

事業系マニフェストの書き方

事業系マニフェスト、別名"直行用マニフェスト"とも呼ばれます。

事業系マニフェストは全部で7枚、運搬、処理の度にそれぞれの業者に対し控えが発生します。作業完了後は排出事業者へ報告を兼ね、マニフェストを送付します。

| 1枚目 | A票 | 排出事業者保管 |

| 2枚目 | B1票 | 運搬業者控 |

| 3枚目 | B2票 | 運搬後、運搬業者から排出事業者へ送付 |

| 4枚目 | C1票 | 処分業者控 |

| 5枚目 | C2票 | 処分業者から運搬業者へ送付 |

| 6枚目 | D票 | 処分業者から運搬業者へ送付、確認後排出事業者へ送付 |

| 7枚目 | E票 | 最終処分終了後、処分業者から排出事業者へ送付 |

各項目について記入する内容を説明します。

| ① | 産業廃棄物が発生した日付 |

| ② | 排出事業者の氏名または名称・住所・電話番号 |

| ③ | 排出場所の名称または現場名・住所・電話番号 |

| ④ | 排出した廃棄物の種類にチェック |

| ⑤ | 排出する廃棄物の重量、荷姿、名称、処分方法など |

| ⑥ | 該当項目がなければ斜線、委託契約を交わしていれば「委託契約書記載のとおり」にチェック |

| ⑦ | 運搬業者、運搬先の事業所の名称・住所・電話番号 |

| ⑧ | 処分委託者の名称・住所・電話番号、積替え保管があれば右側に記入 |

| ⑨ | 運搬業者の会社名・作業者名・サインもしくは印鑑 |

| ⑩ | B2票、D票、E票を送付、返送されてきた時の日付 |

マニフェストに事前に印字されている交付番号を使い管理を行います。

建設系廃棄物マニフェストの書き方

建設系廃棄物マニフェストの書き方をご紹介します。

事業系マニフェストと同じく、全部で7枚、運搬、処理の度にそれぞれの業者に対し控えが発生します。建設系廃棄物マニフェストは、建物を建築、解体する時に出るコンクリートがらやアスファルトがら、石膏ボードなどの廃棄物の項目が別にあり、運搬業者を複数記入する事ができます。

| ① | 産業廃棄物が発生した日付 |

| ② | 排出事業者の住所・氏名または名称・電話番号 |

| ③ | 排出場所の住所・現場名・電話番号 |

| ④ | 排出する廃棄物の種類、単位を◯で囲み、数量を記入 |

| ⑤ | 該当項目がなければ斜線、委託契約を交わしていれば「委託契約書記載のとおり」にチェック |

| ⑥ | 1つ目の収集運搬業者の住所・氏名または名称・電話番号、積替保管の有無、運搬車両の情報 |

| ⑦ | 2つ目の収集運搬業者の住所・氏名または名称・電話番号、積替保管の有無、運搬車両の情報 |

| ⑧ | 運搬先事業所の住所・名称・電話番号・処分方法 |

| ⑨ | 処分業者の住所・氏名または名称・電話番号 |

| ⑩ | 積替保管がある場合は記入 |

| ⑪ | 運搬業者の会社名・作業者名(サインもしくは印鑑) |

マニフェストに事前に印字されている交付番号を使い管理を行います。

産業廃棄物マニフェストの書き方を間違えるとどうなる?

産業廃棄物業者は、年に1回行政のチェックを受ける事が必須となっています。そこで排出量や、排出先、処分先、廃棄物の内容に不正な点が見られた場合、行政処分をくだされる事があります。そのため、マニフェストの記載、保管は厳重に行う必要があるのです。

マニフェストの間違いに気づいた場合は斜線、訂正印で修正する事ができます。複写になっているので、何度も修正してしまうと汚れてしまい見にくくなってしまいますので気をつけましょう。

もし、他の業者の手に既に渡ってしまっていたマニフェストを修正するとなると大変です。関係各所に連絡、修正の通知、依頼を行い、A票からE票まで矛盾がないように修正する必要があります。不安であれば念のため、管轄の都道府県に確認をとりましょう。

マニフェストの書き方を間違えた時にやってはいけない事

それはマニフェストを「再発行」する事です。マニフェストの発行は産業廃棄物を排出するタイミングで行うものなので後から新しく発行する事は違反行為です。

その点、電子マニフェストはパソコン上で修正する事ができるため、修正が簡単です。WEB上で関係各社に変更の承認をもらい、修正を行います。承認を受け修正した事は記録され、証拠として残す事ができます。

産業廃棄物マニフェストを違反した場合の罰則とは

産業廃棄物のマニフェストのルールは廃棄物処理法という法律で定められています。このルールに反してしまった場合(ミスや漏れなども含む)は以下のような罰則を受けます。

- 1年以下の懲役

- もしくは100万円以下の罰金

また、違反した内容によっては、行政からの処分も課されます。

さらに、刑事告発をされた場合は裁判に発展し、刑事処分、取引先から訴えられた場合は民事訴訟など様々なペナルティがあります。

措置命令と罰則についてはこちらで詳しく紹介されています。

https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/system/action/index.html

まとめ

産業廃棄物マニフェストは一見、何のルールも持たないように見えがちですが、正しく産業廃棄物が処理されているという事を証明する大事な書類です。

マニフェスト1枚には多くの企業や業者が関係しており、契約書と同様とても大切な書類ですので、慎重に扱い、保管する事をおすすめします。

汚泥とは?

産業廃棄物のうちの一種である汚泥とは、工場からの廃水など処理後の汚泥、各種製造業の製造工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、カーバイトかす、ビルピット汚泥、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥などのことです。

PCBが染み込んだ汚泥は特別管理産業廃棄物となるので注意が必要です。

汚泥の廃棄量統計

平成28年度の産業廃棄物の種類別排出量の統計によると、汚泥は産業廃棄部の中で最も排出量が多く、排出量は167,316千トン(全体の43.2%)になっており、前年度の平成27年度の汚泥の排出量169,318千トン(43.3%)と比べると、排出量は減少しています。

種類別排出量

1 汚泥 約1億6,732万トン(43.2%)(前年度 約1億6,932万トン(43.3%))

2 動物のふん尿 約8,047万トン(20.8%) (前年度 約8,051万トン(20.6%))

3 がれき類 約6,359万トン(16.4%) (前年度 約6,421万トン(16.4%))

産業廃棄物の種類別の処理状況(図:産業廃棄物の種類別再生利用率、中間処理による減量化率及び最終処分率)の統計によると、汚泥の処理の比率は再生利用量1%、減量化量92%、最終処分量7%という結果になっています。産業廃棄物の中で再生利用の比率が低い順から見ていくと、汚泥(7%)、廃アルカリ(19%)、廃酸(27%)という結果になっており、再生利用の比率が最も低い産業廃棄物であることがわかります。

このように、減量化量が多く、再生利用量が低い理由の一つとして、汚泥が水分を多く含み、中間処理にて脱水を行うことが挙げられます。

汚泥の中間処理方法

汚泥は大量の水分を含んでいるため、ほとんどの場合は脱水などの中間処理を行ってから最終処分や再利用を行います。

一般的な処理の流れとしては汚泥の発生後に、重力、遠心、浮上、分離などによる濃縮を行い、脱水処理を行います。脱水処理後に焼却を行い、減量化する場合もあります。汚泥の脱水方法として、天日乾燥、遠心脱水や加圧脱水など脱水機を使った処理方法があります。

天日乾燥による脱水方法

天日乾燥は、太陽の熱や風など自然の力による乾燥方法のため、電力消費が抑えられるという利点はありますが、乾燥のための広いスペースが必要となります。

加圧脱水機や遠心脱水機を使用した脱水方法

加圧脱水機や遠心脱水機によって脱水する場合は、初期段階に脱水機の導入コストがかかるものの、天日乾燥より省スペースで短時間に脱水できることから、脱水機の使用が注目されています。

汚泥のリサイクル方法

汚泥は、主に有機汚泥と無機汚泥の2種類があります。

有機汚泥のリサイクル

【下水汚泥】

下水処理で生じる下水汚泥は水分の割合が高いものの、下水処理を行う過程で、有機物を分解や同化することで増殖した微生物菌体が存在するため、適切な水分除去を行うことでバイオマスとして利用できるとされています。

【紙やパルプ業からの汚泥】

脱水後に焼却処分されますが、焼却時に発電などエネルギー回収する場合もあります。焼却灰は、土壌改良材やセメント原料、路盤材に利用されます。

【食品工場で発生する汚泥】

消費期限切れの食品などの粗大有機物と一緒にコンポスト化されて肥料としてリサイクルされます。

無機汚泥のリサイクル

【建設汚泥】

建設工事の際に生じる建設汚泥は、溶融処理を行い砕石などの土木資材として再利用する方法や、脱水・乾燥処理やセメントなどの固化材を加えることで、埋め立てなどで土砂の代わりとして使用する埋戻し材として再利用する方法があります。

【浄水場汚泥】

濃縮・脱水・乾燥処理を行った上で今までは埋め立て処分されていましたが、近年はセメント原料などへのリサイクルが進められています。

まとめ

汚泥は水分を多く含むことから、運搬する際には汚泥吸排車や汚泥吸引車、タンクローリーなど専門車両を使用するなどの他の産業廃棄物との違いがあります。

汚泥を処分やリサイクルをする際に、濃縮や脱水処理が必要となり、このような処理をより高い精度で行うことによって、その後のリサイクル製品もムラなく高品質なものを製造できるようになります。そのため、産業廃棄物を処理する際には、日々進化するリサイクル情報をいち早くキャッチし、それぞれの性質に合った処理を行うために新機材導入の有無などを見極める力が必要です。

グリストラップ(グリーストラップ)って?

グリストラップを英語で表記すると、Grease(油) Trap(止める、罠)。その名の通り、厨房排水に含まれる油脂分や残飯、野菜くずなどを分離、収集し、排水口や配水管を詰まらせたり、下水に直接流れ込んだりするのを阻止する装置です。業務用厨房などには、グリストラップ(油脂分離阻集器)の設置が義務付けられています(建設省告示第1597号)。

排水中の油脂などを直接下水道に流さないために一時的にためておくことができますが、そのまま放置しておけば悪臭や害虫が発生したり、油脂やごみがあふれ出てしまうと排水管の詰まりや逆流、下流水域の環境汚染につながってしまうため定期的な清掃が必要です。

-

1槽目バスケット:毎日清掃する。

第1槽目バスケットは、厨房などからの排水、ゴミや残飯、カスなどさまざまな固形物が溜まります。 バスケットは毎日最低でも1回以上掃除して、溜まったゴミやカスを捨てます。

-

2槽目に浮いた油:毎週清掃する。トラップ内汚泥・沈殿物:毎月清掃する。

水面に浮いた油脂は少なくても週に1回の清掃が必要です。油脂は酸化すると嫌な臭いを発生する原因になります。

- 3ヵ月に1度清掃する。

3ヶ月に1回程度、洗浄前にごみを取り除いた後、汚れた水をくみ取り、洗剤でグリストラップの汚れを落とします。

第3槽には「トラップ管」があります。蓋を外し、ブラシなどを使って内部の汚れをこすり落としましょう。清掃が終わったら忘れずにフタを閉めるようにしましょう。 - 食品などのごみは一般廃棄物、油膜と沈殿物は産業廃棄物として処理してください。

🟦Apex product 取り扱い品目/業務

- 汚泥 有機・無機汚泥・脱水汚泥・染料カスなど

- 燃え殻 ばいじん 焼却灰・ダイオキシン・有害重金属含有など

- 鉱さい 集塵ダスト・鋳物砂など

- 廃油 有機溶剤・切削油・廃塗料・廃インキなど

- 廃酸 塩酸・硫酸・硝酸・リン酸・写真定着廃液など

- 廃アルカリ 苛性ソーダ・写真現像廃液・金属せっけん廃液など

- 廃試薬 期限切れや不要になった薬品など

- 水銀 温度計・血圧計・試薬・ランプなど

- 不明薬品 ラベルの無い薬品・内容物の分からない薬品等の分析・処分

- アスベスト 飛散性・非飛散性・スレート・撤去工事〜処分など

- PCB 低濃度PCB処理・含有分析など

- 廃プラスチック類 合成樹脂屑・合成繊維屑・合成ゴム屑など

- 木くず バレット・建設廃木材など

- 紙くず 段ボール・OA・新聞・雑誌・機密書類処理・回収業務なで

- ガラスくず 試薬瓶・板ガラス・耐火レンガなど

- ガス 類・ボンベ類 試薬ボンベ・特殊ガス ・不明ガス ・ボンベなど

- 蛍光灯 各種蛍光灯

- 電池 アルカリ・マンガン電池・リチウム電池・ボタン電池など

- バッテリー 鉛バッテリー・アルカリバッテリーなど

- 感染性廃棄物 注射針・メスなど

- 動植物性残渣 野菜屑・お菓子・ジュースなど

- PFOS 消化薬剤など

- 各種清掃 排水処理設備(沈殿槽等)・ピット・タンク清掃など

- 工 事 建物解体・タンク撤去・焼却炉解体など

- 各種分析 土壌分析・排水分析など

- 汚染土壌 土壌調査・汚染土壌処分など

- 特管物 引火性廃油・(pH)2.0以下の廃酸・(pH)12.5以上の廃アルカリなど

- 貴金属買取 貴金属メッキ屑・レントゲンフィルム・貴金属含有廃液など

- 有価物(買取)溶剤・非鉄金属・プラスチックパレット・IBCコンテナ・エンジンオイル・作動油など

- 人材派遣業

上記品目は一例です。この他にもお困りのものが御座いましたらお気軽にご相談ください。

Apex product エイペックス プロダクト

人を喜ばせたいという気持ち

人との出会いが1番の財産です

みなさまのお役に立てるようにサポート致します

Apex product エイペックス プロダクト

人を喜ばせたいという気持ち

人との出会いが1番の財産です

みなさまのお役に立てるようにサポート致します