【世界平和】人類はみんな家族!!Apex product⑫

争いは、やめましょう。世界の平和を願います!!

何故、今だに世界の至る所で揉め事や争いごとが絶えないのでしょう。政治や宗教での自国間の争い、差別、派閥、どうして起こるのですか。アジアの仲間同士どうして普通に暮らせないのですか。誰が、考えても平和な社会が良いに決まっています。小さな子供でも理解出来る事を分別のある大人や政治家が、何故、争うのでしょう。人は何故争わなければいけないのでしょう。欲を捨て本来の裸で生まれた人間同士うまくやっていけないのでしょうか。それぞれ、己が正義と思い事を成すでしょうが、少しだけ立ち止まり、力を抜いて音楽を聴いてみてはいかがですか。きっと心に響く1曲があるはずです。そして貴方の幼い頃。そうです。純粋だったあの頃。思い出して下さい。人前に出るのもおどおどして、母親の影に隠れていた優しい子。正義の旗の元、どんな理由があっても人殺しです。無差別に殺しあう戦争が、どんなに愚かな事でしょう。本来のあなたに戻って下さい。きっと戻れます。先人がどれだけ血を流し我々に生きて伝えたかった事でしょう。だからだから、お願い致します。下記に、あげる資料・画像を見て一人でも多くの人に伝えて下さい。いかに、平和が大切で、人の命が尊いのか。本気で考えて下さい。弊社は、真剣に取り組みます。誰に非難されても、私達は訴え続けます。一生を掛けて取り組む問題だからです。是非ご賛同頂き、少しでも悲しい人を作らないようにしましょう。

平和ほど、尊いものはない。

平和ほど、幸福なものはない。

平和こそ、人類の進むべき、

根本の第一歩であらねばならない。

- 青空と向日葵の会 Apex product 社員一同 -

【連絡先】

104歳の中野清香(なかの・きよか)さんは「地獄」を知っている。約80年前、そこにいたからだ。

水たまりに頭を突っ込んで倒れている兵士がいた。まだ生きているのに、誰も助け起こさない。

ウジがわく死体の隣で眠っても、死臭が気にならなくなっていた――。

「戦争が終わった時、喜怒哀楽の感情がすっかり抜けていた。今考えると、とても恐ろしい」

子犬の肉球まで食った

太平洋戦争で最も悲惨な戦場の一つといわれる東部ニューギニア(現在のパプアニューギニア)の戦い。日本に戻ることができた兵士は1割もいないとされる。

「食い物のことしか頭にない。敵の攻撃も恐ろしくなかった」

イナゴを捕まえて羽をむしり、そのまま食べた。10センチぐらいのトカゲを火の中に放り込んで口にいれた。山中でちょろちょろと歩いてきた子犬を殺し、足裏の肉球にまで食らいついた。

降伏は許されず、突入して潔く死ぬよう玉砕命令が出た時、銃1丁につき弾は20~30発しか残っていなかった。

「1弾で敵1人を必ず倒せ、20メートルに近づくまで打つな」

そう命令された。

「無理ですよ。それまでにやられてしまう。一発撃てば(居場所が知られて)地形が変わるぐらい集中的に砲撃される。勝負にならない」

中野さんが心不全での3度目の入院から退院したと聞き、私(記者)は長崎県長与町の自宅に急行した。

座卓の上に手書きの地図とワープロ打ちした手記を用意して待っていてくれた。

痩せた手は震えているが、「話したい」という強い気迫が伝わってくる。

1918(大正7)年生まれ。残された時間は限られている。

負傷兵に手投げ弾 「分かっとるな」

アメリカやオーストラリアなどの連合国軍は、ニューギニアのジャングルに逃げ込む日本兵を深追いしなかった。放っておいても餓死するだけだからだ。

空と海を支配した連合国軍は、輸送船を攻撃して日本軍の補給を断ち、食料や弾薬の集積地を空爆した。日本兵の死因の8割以上は戦闘ではなく、飢えや病とされている。

中野さんが死の淵をのぞいたのは44年2月。アメーバ赤痢に感染して40日間寝込んだ。激しい下痢に悩まされ、15分おきに便所に通う。

食べ物はのどを通らず、痩せていくばかり。10メートルほど離れた便所に行くのに、めまいがして2、3度立ち止まる。仕方なく便所の傍らに蚊帳をつり、横になっていた。

「部隊が出発して、置いていかれるのが一番怖かった。そうなれば病死する。餓死はもっと怖かった」

やっと粥(かゆ)がすすれるようになったころ、部隊に出発命令が下った。

「運が良かった」

歩けない傷病者を置いていくだけでなく、撃ち殺す部隊もあった。

中野さんの部隊では、傷つき病に倒れた兵士に上官が手投げ弾を渡し、「分かっとるな」と繰りかえした。

自ら死ね――。そう促していた。

中野さんが机の上に身を乗り出し、戦没者名簿をめくり始める。死亡日時の一部や場所が「不明」と記載されている名前を見つけて、指をさす。

「こういう場合、大抵自決させられている」

「生きる希望を失った者たちの墓場」

中野さんの部隊の軍医、佐藤良助さんが「ニューギニアの思い出」という手記を残している。告発しているのが「人肉食」だ。

部隊は山中に移動したが、マラリアと栄養失調症で動けない兵士約120人の面倒を見るために、佐藤さんは付き添い兵60人と共に海岸部に残された。食べ物は数日で食い尽くし、薬もなく、数カ月たつと付き添い兵も動けなくなった。

別の部隊の離脱兵が、仲間の日本兵を撃ち殺して、食料や塩を奪うようになった。そして――。

手記にはこうある。

<はなはだしい者になると殺したのを見てのこのこやって来て、臀部(でんぶ、尻)や大腿部(だいたいぶ、ふともも)を切り取っていく徒がいる。道徳も秩序も全く無視された無法地帯であり、餓鬼道地獄である>

ある時、「野豚を捕ってきたので何かと交換しないか」と言ってきた兵士がいた。見ると脂肪が豚と違って黄色だ。

人肉だ。そう察知して追い返した。

<生きる希望を失った者たちの墓場である。亡者のたまり場である>

半年後、佐藤さんは本隊に合流。180人いた兵士はわずか8人になっていた。

「日本が負けて良かった」

「まったくあの戦争は……」

ニューギニア戦を振りかえる中野さんの言葉が、ふいに途切れた。

胸が詰まる。私の大叔父もニューギニアで死んでいる。大叔父は武器や食料を運ぶことを任務とする第20師団輜重兵(しちょうへい)第20連隊にいた。部隊の生還率はわずか6%だった。

中野さんは独立工兵第37連隊だ。敵の銃砲撃から身を守るための穴を掘り、橋を架ける工兵は、同じ「縁の下の力持ち」だ。

2人とも43年春に北部ハンサに上陸し、北部の海岸から東南部の要所ラエまでジャングルや山を約300キロ切り開いて道路建設するという無謀な計画に投入された。

建設機材や食料を積んだ輸送船は沈没したため、1日1食で、スコップやツルハシといった原始的な道具しかなかった。結局、道路が完成する前にラエが陥落し、建設は中断された。

「飛行場を建設するのに、日本軍は2カ月間かかるが、米軍はブルドーザーで1週間。

話にならんわけです。作戦はすべて後手に終わってしもうて。食料もないし」

中野さんは続けた。

「責任はそりゃ、軍司令官、陸軍大将にあると思います。そして大本営(戦時に天皇に直属して置かれた最高機関)。戦争を許したマスコミ、国民も責任がある。今も時々、あの時に日本が負けて良かったと思うことがある。もし勝っていたら、きっとまた戦争を始めていた……」

遺言で「忘れてはならない」

飢えた日本兵が農作物や家畜を奪うようになると、原住民の反発は強まり、日本兵殺しや連合国軍への密告が増えた。逆に日本兵による住民虐殺も起きた。

ニューギニアで通信兵だった山口県の吉賀清人(よしが・きよと)さんは、家族には戦争体験を何も話さないまま、4年前に98歳で亡くなった。しかし、遺言で「残して」と頼んだ物があった。手記と戦友らが書いた数冊の本だ。

青いマーカーがひいてある。

「200万人とも言われる若い人たちが徴兵されて異国の地に命を散らせました。その一人一人それぞれに、無念に泣いた家族・友人があり、さらに多くの日本の市民や、それとは比較にならない数のアジアの人々を泣かせたという事実は決して忘れてはならない」

消えていく兵士の「憤り」「無念」

意味のない戦闘や食いぶちを減らす目的の切り込み攻撃で死んでいく無念。無謀な作戦の駒の一つとして死ぬ憤り。将校と下級兵士で命の扱いは平等ではなく、沈没する戦艦から脱出する時ですら「等級順に退避せよ」と命じられた理不尽――。

「戦場体験放映保存の会」は約1800人から体験を聞き取った。手記や資料を譲り受けた人を含めれば3000人近くになる。田所智子事務局次長(56)は、一番たくさん聞いた話は、無念や憤りの気持ちを抱えて死んでいった戦友の最期だ、という。

「一人一人がどのように死んだか、その場面を具体的に思い浮かべることができれば、彼らが感じた無念や憤りの気持ちを共有できる。でも、社会から最初に消えていくのが戦友の死にざまです。生還者も、“勇敢な戦死”を信じる遺族の気持ちに配慮して、ありのままには伝えなかった。数年前から戦場体験といえば特攻と原爆しか思い浮かばない日本人が出てきた」

戦場の記憶が失われたとき、日本人は再び戦争プロパガンダに吸い寄せられるのではないか――。不安になる。

ボタン一つで大陸間弾道ミサイル(ICBM)が飛ぶ時代になったとはいえ、ロシアによるウクライナ侵攻が起きてみれば、戦争の実態は驚くほど変わっていない。

「日本人の大半はウクライナ人に感情移入しますが、多くの元兵士が感情移入するのは、古い武器しか持たされず、知らない戦場に送られて死んでいくロシア兵です。『身につまされる。命令されたら行かざるをえないのだろう』と」

「戦争で得る物は何もない」

「戦争だけはなくしてほしい。戦争で得る物は何もない。でも敵が攻めてきたら逃げたらいかん」。中野さんは力を込める。

太平洋戦争(41~45年)では民間人を含めて310万人が国内外で死んだ。軍務を解かれ、帰郷した兵士は311万人。誰もが「戦争」を身近に感じていた戦後の日本。だが、遺族意識を持つ人も、戦争を体験した兵士も、もうすぐこの世からいなくなる。

静かな居間で向き合った中野さんに、取材の最後に尋ねた。数少ない元日本兵として、一番言い残したいことは何ですか、と。

「検証していない」

口にしたのは、戦後に発足した戦争調査会の頓挫だった。

45年秋、幣原喜重郎(しではら・きじゅうろう)首相は、開戦や敗戦の原因、戦争の実態を徹底的に調査して、結果を国民に公開すると決めた。どこで間違えたのかを突き止め、反省するためだ。政治や軍事だけでなく、経済や思想、文化といった分野でも聞き取り調査が始まった。

だが、戦争の原因追及やそれを裁くことは日本政府のやることではない、と考える

連合国軍総司令部(GHQ)の諮問機関によって、戦争調査会の調査はわずか1年で中止させられた。そして日本政府はその後、反省する機会を持とうとしなかった。

「あの戦争のどこが間違っていたのか、検証していない」

中野さんの目が眼鏡の下で鋭く光る。

104歳は怒っていた。【國枝すみれ】

民家の屋根から特攻隊を見送る女性達‼️

1964年東京オリンピック開会式での聖火ランナー最終走者は、1945年8月6日広島原爆投下の日に広島で生まれた、坂井義則さんが務めました。 もう二度と戦争をしてはならないという平和の願いを込めたスポーツの祭典が、厳かに開かれました。

8月6日は広島原爆投下の日、数十年前の冬季広島を訪れた時、原爆ドームは改修中、数年に一度は改修されており残念ながら本体を見る事は出来ませんでしたが被爆少女佐々木貞子様の銅像は見る事が出来改めて核兵器の悲惨さを充分受け止めました

オッペンハイマー

「ダークナイト」「インセプション」「TENET

テネット」などの話題の大作を送り出してきたクリストファー・ノーラン監督が、原子爆弾の開発に成功したことで「原爆の父」と呼ばれたアメリカの物理学者ロバート・オッペンハイマーを題材に描いた歴史映画。2006年ピュリッツァー賞を受賞した、カイ・バードとマーティン・シャーウィンによるノンフィクション「『原爆の父』と呼ばれた男の栄光と悲劇」を下敷きに、オッペンハイマーの栄光と挫折、苦悩と葛藤を描く。

第2次世界大戦中、才能にあふれた物理学者のロバート・オッペンハイマーは、核開発を急ぐ米政府のマンハッタン計画において、原爆開発プロジェクトの委員長に任命される。しかし、実験で原爆の威力を目の当たりにし、さらにはそれが実戦で投下され、恐るべき大量破壊兵器を生み出したことに衝撃を受けたオッペンハイマーは、戦後、さらなる威力をもった水素爆弾の開発に反対するようになるが……。

オッペンハイマー役は、ノーラン作品常連の俳優キリアン・マーフィ。オッペンハイマーの妻キティをエミリー・ブラント、原子力委員会議長のルイス・ストロースをロバート・ダウニー・Jr.、マンハッタン計画の責任者レズリー・グローブス准将をマット・デイモンが演じたほか、ラミ・マレック、フローレンス・ピュー、ケネス・ブラナーら豪華キャストが共演。撮影は「インターステラー」以降のノーラン作品を手がけているホイテ・バン・ホイテマ、音楽は「TENET

テネット」に続いてノーラン作品は2度目の参加となるルドウィグ・ゴランソン。

2023年製作/180分/アメリカ

原題:Oppenheimer

2023.08.08 夫の戦死前に2人で過ごした「短くも幸せな4ヵ月間の日々」…85歳まで独身を貫いた妻の最期の言葉は「嘉太男さん、助けて」 週刊現代

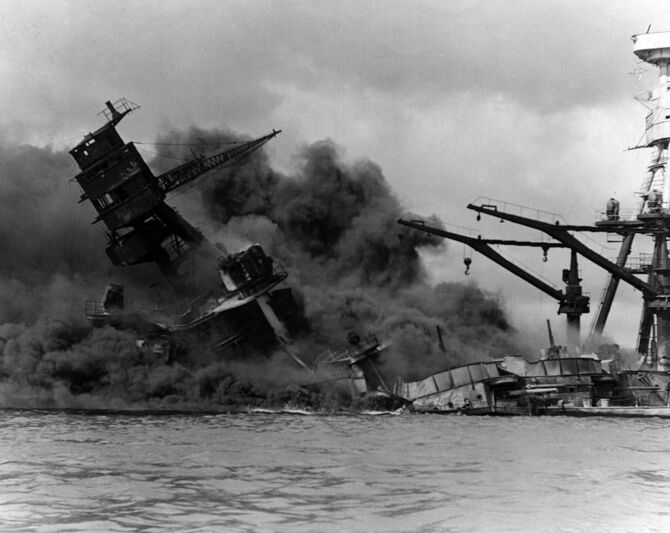

終戦から78年--真珠湾の英雄となった男たちは過酷な運命に翻弄され、散っていった。妻や家族を想い、彼らはどう生き、命を落としていったのか。忘れてはならない物語を、ここに振り返るべく、2022年12月の記事を再掲する。

前編『「戦死した夫の弟との再婚」を勧められるも、子供を連れ家を出て80年…最愛の夫が綴っていた「最後のラブレター」』より続く。

それぞれの家のそれぞれの「真実の物語」

髄膜炎を患うという思わぬ形で次男を亡くし、1年後には頼りにする長男・福谷知康さんの戦死を知らされた福谷さんの両親。重すぎる事実とどのように向き合っていったのかがわかる手紙が、遺品として残されていた。

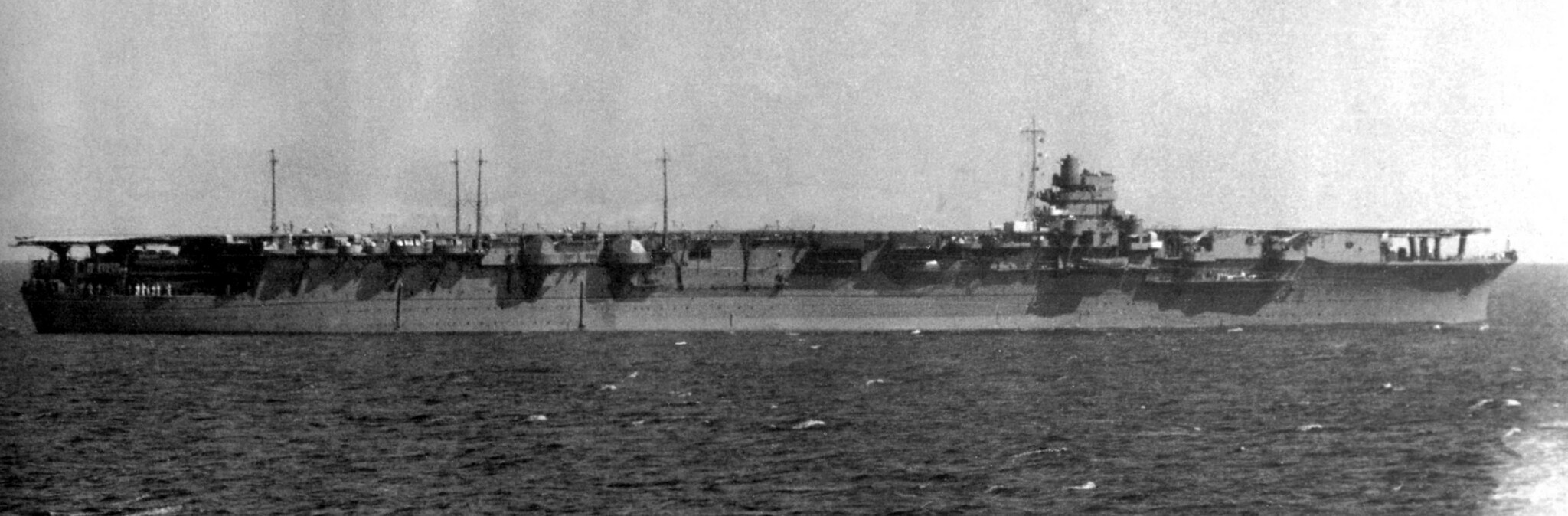

たとえば、知康さんの一周忌が間近に迫る'43年4月27日付で届いた2通の手紙。送り主は、空母「瑞鶴(ずいかく)」に配属され、珊瑚海海戦では同じ攻撃機に乗って戦死した2名の隊員の父親である。それは知康さんの父親が3人の命日を前に、お悔やみの言葉を送ったことに対する礼状のようだった。

そして8月には、知康さんと同じ瑞鶴艦攻隊の一員として真珠湾攻撃に参加し、珊瑚海海戦でも生き延びた隊員とも手紙のやりとりを行っている。先方から来ていた手紙にはこう書かれていた。

〈御子息故知康殿に就而(ついて)様々とお話を致度(いたした)く存じますからお暇の節はお出で下さい〉

両親は、知康さんの瑞鶴での生活、そして可能であれば最後の様子を知りたかったのだろう。その後、面会したかどうかは定かではない。ただ、福谷家で知康さんは「敵空母に体当たりし、撃沈した」と言い伝えられている。

瑞鶴の飛行隊の戦闘行動調書には、撃墜された攻撃機で、敵空母に体当たりしたと報告された機体はひとつもない。だが、福谷家にとってはそれが「真実の物語」となった。愛する者を失った無数の家族の間で、いったいいくつの物語が生まれたのだろう。

戦争が終わって20年が過ぎた頃、知康さんの父親は墓石を建てた。正面に「福谷家之墓」と刻まれた墓石の側面には、力強い文字で、こうびっしりと彫り込まれている。

「故海軍一等飛行兵曹 勲七等功五級 福谷知康 昭和十七年五月八日 サンゴ海々戦に参加 米空母サラトガに突入自爆」

母が決めた結婚相手を後家にしないよう配慮

最後に紹介するのは、爆弾を装着し、敵艦に突入する最初の真珠湾攻撃隊員となった鳥取・米子出身の原田嘉太男さんだ。

嘉太男さんが真珠湾の直前に母のつる子さんに送った手紙には、適齢期を迎えた長男のために結婚の世話をしようとする母に「自分の眼で選びますから安心して下さい」と書いている。

だが、'44年10月、嘉太男さんは自らの意に反し、母の決めた女性・達子さんと結婚する。嘉太男さんの気持ちを、弟の昭さんはこう推し測っている。 「兄は、この戦争を生き抜くことの難しさを骨身に沁みて感じながら、家の長男として跡取りを残すという務めも果たさなければならないと考えたのかもしれません」

愛媛県松山で4ヵ月の新婚生活を送った後、'45年2月、千葉県にある基地への進出を命じられる。最後に与えられた任務は、硫黄島付近にいる敵空母に特攻することだった。

出撃前夜、嘉太男さんは事務方の将校にこう語ったと記録されている。 「私の妻は未だ入籍していないのです。入籍してあれば戦死者の遺族ということで、扶助料なりもらえるそうじゃありませんか。ロクなこともしてやれなかった女房が可哀想でしてねぇ」

それから、苦悶の表情を浮かべながら印鑑を差し出したという。

前年に式を挙げたにもかかわらず入籍していなかったのは、達子さんを後家にしてしまううしろめたさがあったからではないか。死が間近に迫るなか、自分が妻にできることを悩みに悩んだ末、扶助料という形で償う道を選んだのだろう。

夜明け前、事務方の将校が仕事を終えて宿舎へと続く廊下を歩いていると、低い歌声が聞こえてきた。外で嘉太男さんが童謡「赤とんぼ」を歌っていたのだ。歌い終わっても、立ち尽くしたまま動かなかったという。

印鑑を渡したとき「これで私も思い残すことはありません」と話したとされる嘉太男さんだが、二度と見ることのできない夕焼けや故郷の風景に思いを馳せていたのかもしれない。

生涯独身を貫いて生きた

同じ夜、達子さんに宛てて書いた遺書が、嘉太男さんの死後、原田家に届けられた。

〈身の進退は御両親様とよく話して適当にすること〉

〈但し子供が有るなれば原田家に居ること〉

その後には、24歳で夫と死に別れる妻を気遣う言葉が並んでいる。

〈四ヵ月にして後家となる汝が何としても可哀想なのだが、覚悟の上なれば雄々しく第一歩を踏み出すべし〉

〈元気で暮せ。明日は征くぞ〉

こうして嘉太男さんは、硫黄島の海に散った。

子供はできなかったものの原田家に残ろうとした達子さんは、実家の求めに応じて再婚。しかしすぐに離婚した後は、生涯独身を貫いた。そして姉の一家の暮らす大阪に出て、大手保険会社で定年まで勤めあげ、20年ほど前に85歳で亡くなった。彼女の家の仏間には、飛行服姿の嘉太男さんの写真が常に飾られていたという。

達子さんの姉の子にあたる恵美さんは、晩年の達子さんについて、こう語っている。

「自宅で療養していた頃、入院したほうがいいだろうということで、救急車で運ばれたんです。うわごとで意識も朦朧としているときに、『嘉太男さん、助けて』って言っていたと母から聞きました。 嘉太男さんがいらっしゃったからおばさん、ここまで生き抜かれはったのかもしれませんね。二人で過ごした4ヵ月間は幸せだったんだと思います」

およそ80年前、真珠湾の空を飛んだ隊員と、その家族が歩んだ物語には、過酷な戦争の時代を懸命に生きた人々の想いが込められている。 いまこの時代、日本人はもう一度、彼らの想いを噛みしめて生きるべきだろう。

「週刊現代」2022年12月10・17日号より

2022.12.08 真珠湾「戦死した夫の弟との再婚」を勧められるも子供を連れ家を出て80年、最愛の夫の最後のラブレター 週刊現代

真珠湾の英雄となった男たちは過酷な運命に翻弄され、散っていった。妻を想い、家族を想い、彼らはどう生き、死んでいったのか。忘れてはならない物語がここにある。

国に「死ぬまで戦うこと」を求められた同胞たち

〈うとうとやって居るとお前の夢を見た。

どんな夢だと思ふ。

何時もお前がやって見せるオチョボの顔をして笑ってゐる夢だった。

おいと言って抱こうとすると、丁度其の時、従兵に起こされた。

残念であった。もっとお前と逢ってゐたかった〉

これは、太平洋戦争に参加していた兵士が、1943年9月4日に妻へ綴った手紙だ。送り主の名は松埼三男(みつお)さん。真珠湾攻撃で、一番先頭を飛ぶ指揮官機の操縦員である。

無事に帰還した三男さんは、'42年に幸子(ゆきこ)さんと出会って結婚、しかし翌年に戦死した。

短い新婚生活の間に、冒頭で紹介した手紙のやり取りがあったと判明したのは、真珠湾攻撃から80年が過ぎた2021年のこと。息子の洋祐さんによると、生前の幸子さんは、決して手紙の中身を見せてくれなかったという。

母の死後、父親について深く知りたいと考えた洋祐さんが遺品を開けたことで、「ラブレター」の存在が明らかになった。

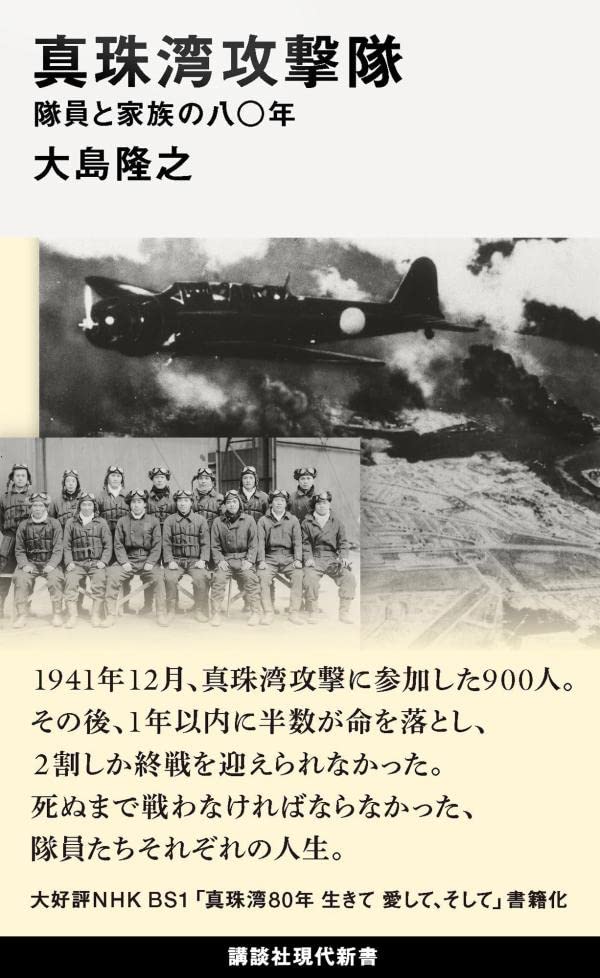

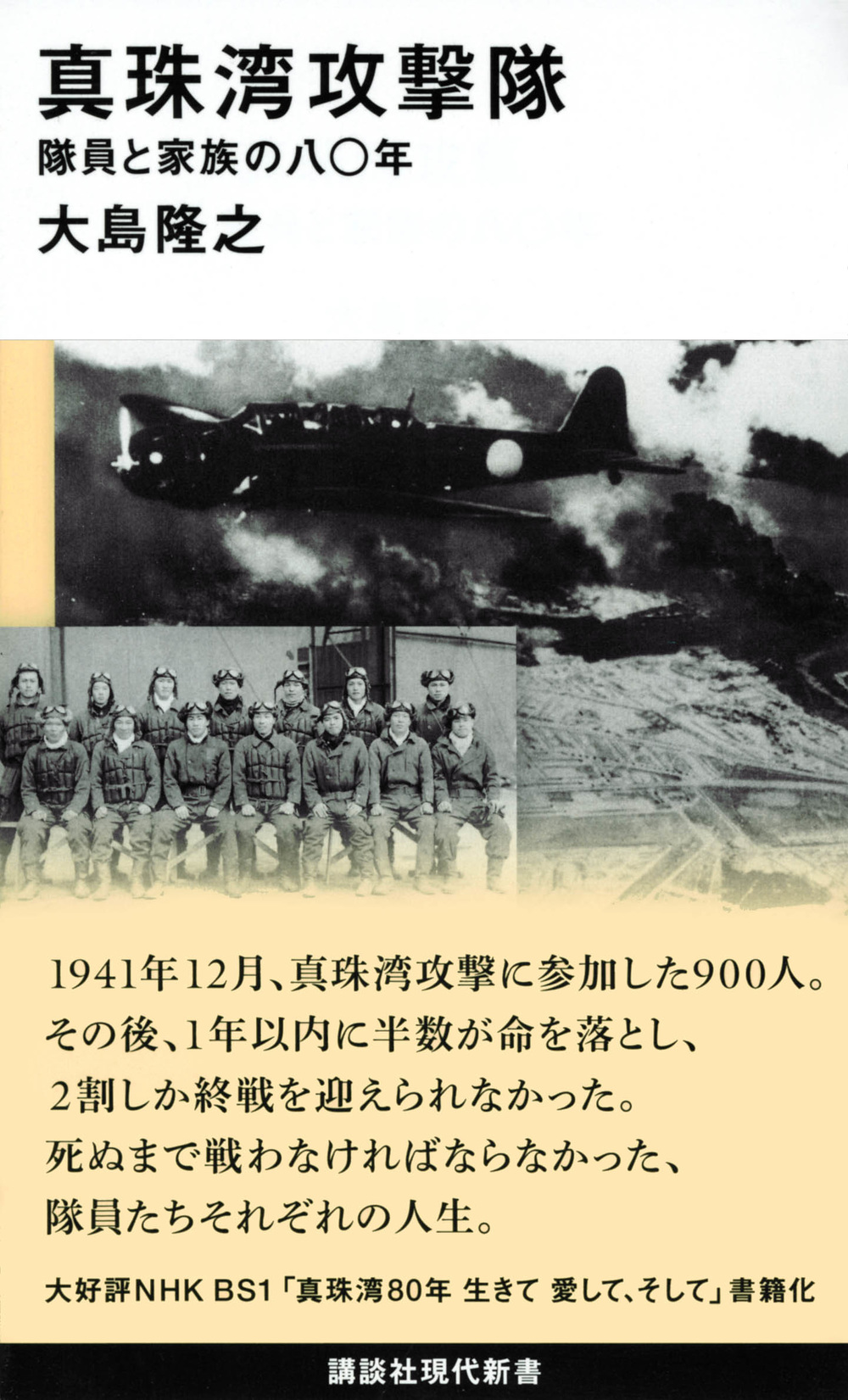

'41年12月8日の真珠湾攻撃には、三男さんを含め900人近くの隊員が参戦した。その後、一年以内に半数が命を落とし、ほとんどが終戦までに戦死している。彼らは最前線に立たされ続け、文字通り死ぬまで戦うことを求められていた。真珠湾の「英雄」に祀り上げられた男たちは、その後、どのような運命を辿ったのか。

'21年12月、隊員とその家族を追ったドキュメンタリー番組『真珠湾80年 生きて 愛して、そして』(NHK BS1)が放送された。

この放送では紹介しきれなかったエピソードや、新たな発見を盛り込んだ書籍が、11月20日に発売された『真珠湾攻撃隊 隊員と家族の八〇年』(講談社現代新書)だ。そこに描かれている、「海と大空に散った魂の物語」を紹介しよう。

妻という字が愛しい

三男さんと幸子さんは、当時としては珍しく恋愛結婚だった。上の写真は、'43年5月15日に愛知県の熱田神宮で二人が式を挙げたときの写真だ。

だが、式を挙げてわずか2ヵ月後、三男さんの配置換えによって「遠距離新婚生活」を余儀なくされてしまう。ここから二人は手紙を交わすようになる。

〈楽しき今迄の結婚生活が思い出されて御身の写真を抱き締め度(た)い位(くらい)である。然(しか)し部屋は特務大尉のお叔さんと一緒であるのでそうも出来ぬ〉

9月9日の消印が押された手紙は、待ちに待った知らせを受けた三男さんの喜びに溢れていた。

〈御目出度(おめでと)う。でかした。俺もお父さんになると思ふと嬉しい。

二人の愛の結晶が出来たのだもの、こんな嬉しい事は又とあらうか。

充分体に気をつけて、立派な赤ちゃんを生んで呉(く)れ〉

真珠湾作戦を全うした後も、死と隣り合わせの日常が続いていたはず。生きる幸せを実感できるひとときが、ここにあった。だが三男さんは、手紙には決して書けない現実の中にいた。戦場では、アメリカによる本格的な反撃が始まっていた。

最愛の夫から届いた最後の手紙

'43年12月5日、三男さんはマーシャル諸島沖で戦死する。三男さんの死後、妻の幸子さんに最後の手紙が届いた。消印は11月20日だった。

〈二人の別生活はどれだけ長く続いていてもそれだけ二人は結ばれて行くのだ。

可愛い妻よ。妻といふ字はどれだけ親しく響く字であろう。

(中略)

愉快に其の日其の日を送って呉れ。俺は毎日元気に朗にやってゐるから〉〈夫より 妻へ〉

この手紙を最後に死ぬかもしれないということを、三男さんは予感していたはずだ。それでも、最後まで心配をかけまいと妻を気遣う言葉が綴られていた。著者で番組ディレクターの大島隆之氏は、こう解説する。

「三男さんは兵学校を出た職業軍人でした。戦後、職業軍人に対する世の中の目は厳しくなり、洋祐さんは父のことについては封印してきたそうです。このように身内だけで抱えている『死者の記憶』は、数多くあります」

夫の戦死を受け入れるのに、長い歳月を費やした妻は多い。真珠湾攻撃で水平爆撃隊の一員を務めていた河原真治さんには、美代子さんという妻がいた。彼女は台湾で育ち、現地の女学校を卒業後、海軍の搭乗員だった真治さんと結婚している。

真珠湾から帰還した直後、真治さんが大分県の宇佐航空隊の教員に任命されたのを機に、美代子さんは台湾から宇佐に移り新婚生活を始めた。'43年1月3日には長女の令聿(のりよ)さんが生まれている。

だが、その4ヵ月後、真治さんは転属でセレベス島(現インドネシアのスラウェシ島)にある基地に発ってしまう。真珠湾で九死に一生を得ても、また別の戦地への出撃を強いられる現実から、隊員は逃れられなかった。

主人は死んでいない

そして間もなく、真治さんが南方で消息を絶ったというだけの知らせが美代子さんに届いた。

下の写真は、真治さんの故郷で執り行われた葬式の写真だ。美代子さんに抱かれている幼子は、'44年1月に生まれた正憲さん。背後の祭壇の中央には遺影があり、その奥には遺骨のない骨壺を納めた箱が置かれている。「軍神の妻」として強いられたであろう美代子さんの作り笑いが痛々しい。

当時の彼女は、夫が死んだという実感をどうしても持てなかった。生前に残した手記には、「祭壇にあるからっぽの骨箱を見るたび、主人は死んでいない、死んでいないと思うようになりました」とある。戦争が終わって真治さんの実家で暮らしていたが、復員した彼の弟と再婚してはどうかと義理の両親から勧められる。

だが、まだ夫の死を受け止められなかった美代子さんは、子供を連れて家を出てしまう。'53年、大阪府守口市に酒場を開き女将として生計を立てるようになる。

それから月日は流れ、息子も娘も成人して家庭を持った後の'92年、美代子さんのもとに思いがけない知らせが届く。

真治さんが撃墜された場所が、オーストラリア北西部に位置するチモール海の洋上だと判明したのだ。しかも、この地域で戦死した日本人の法要を現地で営むことが決まったという。このとき美代子さんは72歳。体調は思わしくなかったが、ふたつ返事で参加を決めた。美代子さんの手記には、当時の心情が記されている。

〈機中、涙がとまらず心の中で「貴方が膝に抱いていたあの小さかった赤ん坊の娘も、もう五十歳になり、一緒にこの場所までやってきました」とつぶやき、短い時間でしたが、静かな海にお別れをしてダーウィン(編注:オーストラリアの街)に戻りました。

(中略)

これでようやく、私の長かった戦争も終わりを告げたように思います〉

美代子さんは'04年10月、84年の生涯を閉じる。その遺骨は真治さんの眠る、碧く澄み切ったチモール海にまかれた。

長男と次男を亡くした両親のつらさ

番組の放送から半年が経った'22年6月上旬、著者の大島氏によって知られざる「愛と死」の物語が新たに発掘されている。真珠湾攻撃の際、空母「瑞鶴」の艦攻隊の操縦員だった福谷知康さんは、家族と200通にも上る手紙をやり取りしていた。

1941年、海上での日本海軍航空母艦、瑞鶴 Pictures from History/Universal Images Group via Getty Images

1941年、海上での日本海軍航空母艦、瑞鶴 Pictures from History/Universal Images Group via Getty Images

この手紙を読むと、当時の福谷家で起こっていたことがわかる。まず、開戦前に、知康さんの弟で次男の博允さんが髄膜炎を患って亡くなる。開戦後の'42年3月には、三男の光顕さんが旧制中学の試験に落ちてしまう。失意に暮れる家族の前途に不安を抱くなか、長男の知康さんは後ろ髪引かれる思いを振り払おうとするかのような遺書を書いている。

〈不肖知康生還を期せず 陛下の御為喜んで死す〉

そして、'42年5月7日から8日にかけて南太平洋の珊瑚海で行われた、史上初めての空母同士の航空戦「珊瑚海海戦」で知康さんは戦死した。

思わぬ形で次男を亡くし、1年後には頼りにする長男の死を知らされた両親の落胆はいかばかりか。重すぎる事実とどのように向き合っていったのかがわかる手紙が、遺品として残されていた。

後編『戦死前に夫婦2人で過ごした幸せな4ヵ月間。妻は85まで独身を貫き、最期の言葉は「嘉太男さん、助けて」』では、福谷さんの両親がどう息子の死を受け入れたのか。そして結婚後に妻と入籍を果たせなかった兵士が何とか一人残される妻を守りたいがために奔走した軌跡や、その後1人になった妻の生涯についてお届けする。

「週刊現代」2022年12月10・17日号より

1年以内に半数弱が戦死、生きて終戦を迎えたのは2割 真珠湾攻撃隊員の運命 過酷な戦場を生きた隊員たち その愛の物語

今から80年近く前、太平洋戦争の開始を告げた「真珠湾攻撃」というできごとがあったことは、多くの人が知っているだろう。でも、そこには900人に及ぶ搭乗員が参加していたこと、そして彼らひとりひとりがたどった運命については、あまり知られていない。1941年12月の開戦から1年以内に半数弱が命を落とし、生きて終戦を迎えたのはわずか2割だったという隊員たち、その愛と運命に迫る『真珠湾攻撃隊 隊員と家族の80年』から、一部を再編集・抜粋して紹介する。

引き揚げられた飛行機

普段、あまり訪れる人がないというその展望台は、見物に来た多くの島民で賑わっていた。鹿児島県の種子島の北端にある、喜志鹿崎灯台。眼前の海には大きな作業船が碇泊し、ダイバーを乗せた小さな船が慌ただしく行き交っている。

2021年6月、かつてここに不時着した日本海軍の飛行機が、深さ20メートルの海の底から引き揚げられようとしていた。太平洋戦争の末期、沖縄の周辺にいるアメリカ艦隊を攻撃するため九州の基地を飛び立った3人乗りの攻撃機が、アメリカの戦闘機に迎撃され、ここに不時着したのだという。

作業は現場周辺の激しい潮流のため難航し、僕とカメラマンは港近くの宿に滞在しながらその時を待っていたが、いよいよ揚がるらしいと聞き、テレビ局や新聞社の記者たちが共同でチャーターした漁船に乗せてもらい、現場の海域にたどりついた。ダイバーの手により海中でベルトを巻きつけられた機体が、作業船の巨大クレーンによって海の中から徐々に姿を現していく。だがそれは、想像以上に朽ちていた。機体の表面ははげ、骨組みがむき出しになっている。それを見て、この飛行機が役目を終え海の底に姿を消してからいかに長い歳月が経っていたのか、改めて感じずにはいられなかった。

2021年6月 種子島喜志鹿崎沖で引き揚げられる九七式艦上攻撃機

2021年6月 種子島喜志鹿崎沖で引き揚げられる九七式艦上攻撃機

その飛行機は「九七式艦上攻撃機(九七艦攻)」という。胴体の下に爆弾や魚雷を吊るし、敵の軍艦や陸上の目標を攻撃するのが主な任務だった。乗員は3人で、前席には「操縦員」が、中央の席にはナビゲーションをしたり爆弾や魚雷の投下を行う「偵察員」が、後席には電信を打ったり機銃で敵機と戦う「電信員」が乗っていた。

ちなみに「九七式」というのは、初代天皇と伝承される神武天皇が即位したと伝わる年を元年とした場合の紀元2597年(西暦にすると1937年)に海軍が制式採用した軍用機であることを意味している。太平洋戦争の末期にはすでに時代遅れとなっていたこの飛行機も、当初は高速性と航続距離、操縦性能の高さが評価され、1500機以上が製造された。

この九七艦攻が一躍その名を高めたのが、1941年12月8日、日本海軍がハワイに碇泊するアメリカの太平洋艦隊に対して行った「真珠湾攻撃」だった。

真珠湾に向かった900人のその後

真珠湾攻撃は、オアフ島の北方400キロ余りにまで近づいた六隻の日本空母から飛び立った、第一次攻撃隊の183機、第二次攻撃隊の167機、計350機によって行われた。この攻撃には、九七艦攻以外に、2人乗りの「九九式艦上爆撃機(九九艦爆)」、1人乗りの「零式艦上戦闘機(零戦)」が参加しており、それぞれ機種別に訓練を受けた専門の搭乗員が乗り込んでいた。その数は350機の攻撃隊だけで765人にのぼる。

それに加え、攻撃隊を送り出した後の空母上空には、アメリカからの反撃に備えて零戦などが「直衛機」として警戒に当たっており、それ以外にも、「予備員」と呼ばれる交代要員が大勢控えていた。それらを加えた総数は、900人近くにのぼる。

日本の歴史の大きな転換点となった真珠湾攻撃だが、それを担った彼らひとりひとりがその後どのような運命をたどったかは、あまり知られていない。彼らの運命を象徴する1枚の写真がある。これは真珠湾攻撃に参加した六隻の空母のひとつ「加賀」の艦上で、攻撃の3日前に撮影された写真だ。

加賀艦攻隊93人

加賀艦攻隊93人

真珠湾攻撃にあたり加賀には、九七艦攻が27機、九九艦爆が27機、零戦が18機搭載されることになっていたが、ここには九七艦攻に乗る加賀の搭乗員が勢ぞろいしている。その数93人。このうち81人に関しては氏名が判明しているのだが、生きて終戦を迎えたのは19人だけ。それ以外の62人に関しては戦死したことがわかっている。その割合は、8割近くにのぼる。

そしてこれは、加賀の艦攻隊に限った話ではなかった。搭乗員全体でみても8割近くが、やはり終戦までの間に戦死していたことがわかっている。

腕利きが集められたという真珠湾攻撃隊員たちは、この日を境に長く続くことになるアメリカとの激しい戦争で、最前線に立たされつづけ、文字通り死ぬまで戦うことを求められたからだった。

搭乗員と家族たちの「強さ」

僕が戦争を体験した方々への取材を始めた2006年当時、真珠湾攻撃に参加し、奇跡的に戦争を生き抜いた隊員たちの一部は、まだ健在だった。彼らは戦場で何を目撃し、その時何を思い、そして長い戦後をどのように生きていったのか。僕は、同じ興味を持つ金沢裕司カメラマンとともに、互いの仕事の休みに各地の隊員を訪ねてはインタビューを重ねていった。

なぜそのような方法をとったのか。それは、想像をはるかに超える戦争の実態に迫るためには、平和な時代に生きる僕らの安易な発想からテーマを設定するのではなく、多くの声を丹念に積み上げるなかからテーマを浮かび上がらせていく、そんなアプローチをする必要があると思っていたからだ。そのためにはまず、番組の提案をNHKに通して動き始める前に、地道に彼らの声に耳を傾け、記録していく必要があった。

2008年12月 真珠湾攻撃隊員の古田清人さん(中央)への取材

2008年12月 真珠湾攻撃隊員の古田清人さん(中央)への取材

すでに高齢となっていた隊員は、時が経つとともに、ひとりまたひとりと鬼籍に入っていった。それに伴い、僕はインタビューの軸足を、戦死した搭乗員の遺族に移しながら取材を続けていった。そうしたなかで迎えた2021年12月、僕は真珠湾攻撃隊員とその家族を追った100分のドキュメンタリー番組を制作し、NHKで放送した。

タイトルは「真珠湾80年 生きて 愛して、そして」。戦争を扱ったドキュメンタリーというと、暗く陰惨なイメージが前面に立つものが多いなかで、ずいぶん甘すぎるタイトルに聞こえるかもしれない。だが、取材をさせてもらうなかで僕が感じるようになっていたのは、彼らがくぐり抜けた現実の過酷さと同時に、そのなかを生き抜いていった隊員やその家族たちの「強さ」だった。特に、戦場で戦う隊員を陰で支え、その死と向き合い、戦後はその者のいない世界を懸命に生きた母、妻、恋人など女性たちの姿、そのひとつひとつの物語に、強く心を打たれた。

そんな男たち、女たちの生き様から、時代は違えど困難な状況を生きる現代の人びとの心に何か響くものがあるのではないかと考えたのだ。

幸い、番組は好意的に受けとめられ、ひとつの目的は達成した。ただ、取材させてもらった膨大なエピソードのなかには、100分という限られた時間のなかでは紹介しきれなかったものも多くあった。また、今回の番組はあくまで通過点に過ぎず、放送後も取材は続いており、そのなかで新たにわかったこともある。そうした事実も盛り込みながら、今回、番組とは別に書籍というかたちでまとめさせてもらうことになった。

じつは、80年という時が経っても、真珠湾攻撃に参加した900人に及ぶ隊員たちについてはまだまだわからないことが多い。そもそも「900人に及ぶ」という言い方をしているのは、その正確な人数すら判明していないからだ。

また、名前が判明していたとしても、900人ひとりひとりの物語に関してはわかっていないことがたくさんある。新たな遺族を訪ね、遺品を見たり話を聞いたりしながらその心の機微に触れるたびに、80年前の戦争は僕たちの生きる今と地続きであり、そこから学べることがまだたくさんあること、そしてそれらの物語は、手をこまねいていれば歴史の彼方に霞んでいってしまうということに気づかされる。

元隊員の方々、遺族の方々、そしてそうしたひとりひとりの人生に早くから光を当ててきた多くの研究者たちとの対話のなかから僕が学ばせてもらったことの幾分かでも、この書籍を通じて伝えていければと願っている。

特別攻撃に参加した若きパイロット達の出撃前の画像です。まるで映画のワンシーンのようです。この方達のおかげで今の日本があるのは間違いありませんがもしそれぞれ得意の分野で才能を発揮していれば日本は更なる発展を遂げたと思います。(個人の意見です)

Apex product エイペックス プロダクト

人を喜ばせたいという気持ち

人との出会いが1番の財産です

みなさまのお役に立てるようにサポート致します

Apex product エイペックス プロダクト

人を喜ばせたいという気持ち

人との出会いが1番の財産です

みなさまのお役に立てるようにサポート致します