①【落語】落語会等( ^ω^)・・・色々な枕話

【連絡先】

木久扇が「笑点」引退、後任の本命二人の名前 「落語界のプリンセス」に期待の声

後任の本命は?

落語界のプリンセス

新潮社

桂宮治 「笑点」新メンバー入りのオファーは数カ月前 当時は「怖くて、逃げたくて…パニックでした」

落語家の桂宮治(46)が17日、フジテレビ「なりゆき街道旅」(日曜正午)にゲスト出演。日本テレビ「笑点」の大喜利メンバーへのオファーの瞬間を振り返った。

この日は宮治とともにゲスト出演したタレントの松本明子が「あれは本当に内緒にしてるんですか?新メンバーってね」と、21年元日の新メンバー入りの発表について質問した。

宮治は「突然呼ばれて。いつかって時期は言っちゃダメって言われているので、言えないですけど、かなり前、数カ月前に呼ばれて」と言及。「笑点メンバーになってもらいたいんだけど」というオファーだったという。

当時の心境について「“やったー!うれしい!これだ!”って感情かと思ったんですけど、“やだ!怖い!逃げたい!”でした」と回顧。「あんな小さい時から見てる、信じられない視聴率をとるあの番組の席に座って、子供もの頃から見てる師匠方とやると思ったら怖くて、逃げたくて。断ろう、というぐらいの気持ちで、パニックでした」と本音。「結局、断るわけにはいかないんで“お願いします”って」と受けることになったという。

発表オンエアの当日には自宅に密着カメラが入っていたといい、「子供たちに見せてたんですよ。僕とカミさんがどんなリアクションするかと思って。“宮治くんです!”って(発表されて)、それを見た瞬間、子どもたち全員が“ふーん”って。スタッフさんたちが一番ズッコケる、“欲しい絵じゃない!”って」とまだ小さいかった子供たちには理解ができていなかったという。「しょうがないから“パパ、笑点メンバーなりました!”って悲しい瞬間です」と笑った。

立川志らく ジャニ性加害″手の平返し″の人々を一喝「恥も外聞もない!」

落語家の立川志らくが20日、「ひるおび」(TBS系)に出演。ジャニー喜多川氏の性加害問題を受けて、これまで沈黙していた多くのコメンテーターが批判する状況に「恥も外聞もない」と批判した。

ジャニーズ事務所が19日、社名変更含めた今後の方向性検討していると発表。7日に行った会見では、性加害者であるジャニー氏の名前を残して「ジャニーズ」の名前を存続させる方針だったため、多くの批判を呼んだが、これが一転する可能性もある。

これに志らくは「社名変更は被害者にとっては意味のあること」としつつ、「じゃあ、社名変更したからといって打ち切られたCMを再契約してくれるかといったらそんなことないでしょ。本質はそこじゃないと思うんですよね」と、ジャニーズ事務所にいることで、活動の場が狭められている所属タレントの救済が必要だとした。

現在は所属タレントが出演するCMの?見送りドミノ?が起きているが、志らくは「CMからテレビ番組の方に(見送りドミノが)流れたらどうするのか。テレビ番組の人たちは今はそういう気持ちないと思うけど、でも、CMがつかなくなったら片っ端から番組なくなっていきますよ」と指摘。

さらにこうした流れに火をつける批判の声に「今、みんな躍起になってジャニーズ叩きになって、みんな知ってたくせに当時は怖くて言えなかった。それが今は叩いていいとなるともう平気でタレントでもコメンテーターでも叩くでしょ。恥も外聞もない! 私はそれがすごく腹立たしい!」とまくし立て、「被害に遭った方はすごく気の毒。助けてあげるのは大事だけども、タレントの人たち、彼らも気の毒でしょうがない」と、ジャニー氏の性加害により、活躍の場を失いつつある所属タレントに同情した。

戦国時代の御伽衆から始まった落語~江戸時代の安楽庵策伝が本格化

かといってジックリ味わったことはあまりない。

それが落語ではないでしょうか。

確かに『笑点』の大喜利は子供の頃から自然と慣れ親しんでおりますし、その気になればCDやDVDで楽しむこともできる。あるいは劇場へ足を運ぶことだってそう難しいことではない。

さりとて、その一歩はなかなか踏み出さない。

「一度聞いてみて! 聞けば、落語は面白いから!」というつもりはございません。

そうではなく、素朴に興味を持ったのが落語の歴史です。

歌舞伎と並んで伝統芸能の王様的ポジションにいる落語とは、一体いつ如何なる経緯で始まり、人気を博していったのか?

起源は「お伽衆」秀吉が多く抱えていた

面白おかしい話や芸を見せて、権力者を笑わせる。

いわば笑いによるリラックスの効能は、洋の東西を問わずありました。

ヨーロッパの宮廷道化師/wikipediaより引用

日本では、戦国時代に御伽衆と呼ばれる人々がおりました。

彼らは諸国の噂話や、講釈話をする存在。

いわば人間ラジオのようなものです。

特に若い頃、学問に親しんでいない豊臣秀吉は、多くの御伽衆を抱えていたとされ、例えば漫画『へうげもの』でお馴染みの古田織部(古田重然)もその一人でした。

あるいは曽呂利新左衛門は落語の名跡にもなっています。

ちなみに「おとぎ話」という言葉が、現在のように大人が子供に語り聞かせる話という意味になったのは明治以降で、江戸時代以前は「御伽衆が貴人に聞かせる話」という意味でした。

戦乱の世が終わり江戸時代に入ると、こうした話術の専門家の役割も変わります。

各国の情勢や情報を伝えるニュースキャスターのような役割よりも、面白おかしい話を専門に話すエンターテイナーの役割を求められるようになったのです。

当初は明国の『笑府』などをネタにしていた

それでは、そのおもしろおかしい話の元ネタは、どこから取られたのか?

当時、存在していたユーモアやジョーク集です。

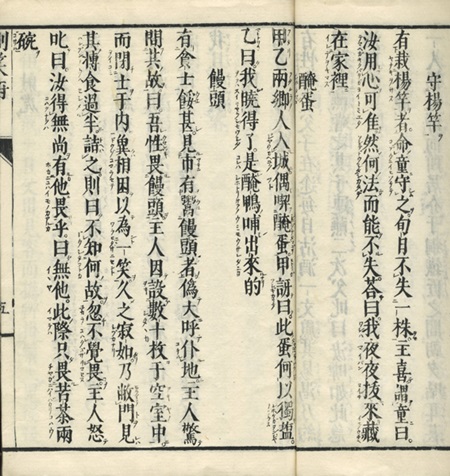

江戸時代の元和年間に成立した『醒睡笑』は、貴重なネタ元の一つ。作者の安楽庵策伝(あんらくあん さくでん)は、落語家の元祖とされています。

中国から伝わった笑話集も元ネタであり、明代の末に成立した『笑府』は当時最先端のお笑い本でした。

例えば「饅頭こわい」とか「野晒し」は、明代の笑い話をまとめた『笑府』エピソードの翻案なのです。

中国の書物に接する機会のある、知識層がお笑いを担っていたわけですね。

『笑府』の「まんじゅうこわい」原本/wikipediaより引用

そして17世紀後半になると、江戸、京、大阪(難波)に、落語家の祖とも呼べる人が登場します。

彼らは街頭や寺社といった人の集まる場所で、聴衆から金銭を受け取って、おもしろおかしい笑い話を披露しました。

こうした路上で話す形態を「辻噺(つじはなし)」と呼びます。

話だけではなく、物真似等も披露しました。

このころは「落語」の原型はあっても、必ずしも話すことだけに特化していたわけでもありません。

戯作者や狂歌師として活躍する「旦那衆」が、趣味を実益にしたような状況です。

「落語中興の祖」こと烏亭焉馬(うていえんば)も、もとは大工の旦那衆でした。

焉馬は「噺の会」を立ち上げました。

定期的に笑い話の会を開いていたものの、落語の完成までにはもう一歩というところです。

「寄席」と「落語家」の誕生

寛政年間(18世紀末)、寄席がいよいよ誕生します。

それまで話の会と言えば、料亭や貸席を借りて不定期開催だったのが、場所を特定して入場料を徴収する商売として始まったのです。

定期的に入場料を徴収するとなると、演者も片手間で出来ません。

リピーターになった聴衆を飽きさせないためにも、演目に工夫をこらす必要が生じてきます。

江戸では初代・三笑亭可楽。

上方では初代・桂文治。

彼らを嚆矢として、江戸にも上方にも、より洗練された落語家たちが次々と誕生するのです。

かくして落語は一段とレベルがあがり、寄席は次から次へと拡大。庶民の娯楽として親しまれるようになりました。

しかし、水を差すように水野忠邦・天保の改革が始まります。

庶民の娯楽を厳しく制限したこの政策は、寄席もその標的としており、天保13年(1842年)には「寄席制限令」が発布されています。

さすがに庶民とて、これには反発を隠しませんでした。

寄席禁止令は2年半で撤廃。

勢いを取り戻した寄席は、溜まったエネルギーを解放するかのように再び隆盛を迎えます。

明治維新を迎えて落語も変化させたのが三遊亭圓朝

時代はやがて、幕末という激動期を迎えます。

暗殺やテロが横行し、さらには上野戦争や戊辰戦争も勃発。そんな不安定な世相を吹き飛ばしたい気持ちもあったのでしょうか。

都市部の庶民は、落語を楽しんでいました。

しかし、明治になると状況は一転。

新政府は落語禁止令を発布したのです。

ただし、厳密に守られたわけでもなかったようで、明治維新という大変革の中、落語だけが立ち止まることはできません。

この激動の時期に活躍した江戸の初代・三遊亭圓朝は、落語のスタイルを変えました。

それまでは「芝居噺」という、鳴り物や大道具、衣装引き抜きといった要素のある、歌舞伎を真似たものが主流でした。

圓朝はそれを「素噺」、現在のように扇一本・舌一枚のみで演じるものに切り替えたのです。

やがてこの「素噺」が主流となり、「芝居噺」は廃れてゆきました。

初代・三遊亭圓朝/wikipediaより引用

明治維新の結果、江戸からは幕臣とその家族が減り、代わりに新政府関連の薩長出身者が増えました。

そうなると、落語の人気ジャンルも変わります。

しっとりとした人情ものよりも、わかりやすい大げさなもの、駄洒落が受けるようになったのです。

明治10年代には「珍芸四天王」という、本来の話術よりも、立ち上がって奇妙なジェスチャーをする落語家が受けました。

旧来の演目の見直しも進み、より明るく、滑稽味の強いものへと変更されてゆきます。並行して、新作落語も増加してゆきました。

東京でも上方でも熾烈な派閥争いが起きた

明治10年代にもなりますと、東京でも上方でも、落語の派閥が出来てきます。

東京

柳派:初代談洲楼燕枝が中心 / 洗練され、洒脱な芸風

三遊派:初代三遊亭圓朝が中心 / 派手で明るい作風

上方

桂派:初代桂文枝中心

三友派:初代月亭文都、初代笑福亭福松、二代目桂文圓治、三代目笑福亭松鶴らが結成

こうした派閥争いは、互いの切磋琢磨に繋がりました。

分裂や争いはあったものの、結果的に優れた芸を目指すモチベーションにも繋がりました。

「大阪落語を滅ぼしたのは、この私です」

時代が大正を迎えると、落語は陰りが見えるようになります。

東京では、さしもの桂派と三友派も、次第に飽きられてきました。

そこで新味を持たせるため、落語家も東西交流するようになりったのです。交通機関も発達したため、行き来が楽になったということもあるでしょう。

すると上方お笑い界に、大きな変化が起こります。

桂派は、中心人物であった桂文枝が亡くなると衰退し、三友派に吸収され消滅しました。

その一方で、岡田政太郎率いる「反対派」が台頭してきました。「反対派」は、落語以外の「色物」(落語以外の芸能)を重視する一派です。

三友派も一時の勢いを失ってゆく中、なんとかして反対派の攻勢に対抗する状況でした。

そこへ現れたのが「吉本興業」です。

天満の寄席「第二文藝館」から始まった吉本夫妻の寄席は、急速に発展し、反対派と手を組みます。

そして彼らは、岡田政太郎の死後、反対派を引き継ぎ、勢いは更に増して三友派もついに吸収。

上方の芸能界は、「吉本花月派」の一人勝ち状態となるのです。しかし……。

時代が下ると吉本興業は、落語を軽視するようになります。

“後家殺し”と呼ばれ絶大な人気を誇った初代桂春団治の死後、彼らは漫才に傾倒。

それだけでなく上方落語を保護する態度を一切取りませんでした。

「大阪落語を滅ぼしたのは、この私です」

後年、創業者・吉本せいの弟で、吉本興業を率いた林正之助は、そう語っています。

速記本、レコード、ラジオの流行

東京では、大正12年(1923年)の関東大震災により、壊滅的な打撃を受けました。

多くの落語家が犠牲になり、寄席も焼失。そのため、当分の間興行が行われなくなってしまいます。

吉本興業ではこの時期、熱心に東京から落語家を招き、復興に貢献しました。

かつての浅草の寄席/wikipediaより引用

震災が江戸の風情を破壊した一方、新たな技術が世の中に変化をもたらします。

速記本、レコード、ラジオです。

「速記本」とは、落語や講談を聞き取って速記したもの。速記本やレコードは、寄席に足を運ばなくても落語が楽しめるものとして、人気を博しました。

ラジオに関しては、当初の興行側は、いたく警戒心を抱いていました。

タダで落語が聞けるのならば、客はわざわざ寄席まで足を運ばない。そう危惧したのです。

前述と時代が前後しますが、昭和5年(1930年)には、桂春団治が所属先の吉本興業に無断でラジオに出演し、業界内では大きな騒動となるのです。

しかし、結果は出演OKで一件落着。

客を減らすどころか宣伝効果があるとみなされて、和解に至るのでした。

戦争の影響で遊郭などのネタが自粛され「はなし塚」が作られる

明治大正を経て昭和へ。

落語の人気はますます高まったものの、強烈なブレーキがかかることになります。

昭和15年(1940年)、大政翼賛会発足の際、「日本芸能文化連盟」が設立されました。これをキッカケとして、落語も時勢をかんがみて再検討する動きが出てきたのです。

要するに自粛です。

昭和16年(1941年)、浅草本法寺(→link)に「はなし塚」が建立されました。

時勢にそぐわない「情痴、遊郭、不義密通」等をテーマとした53演目が禁止となり、それら演目の墓として作られたのです。

こうなってしまってはツマラナクなるのは必定。当局の禁止を待つまでもなく、落語は萎縮してしまいます。

落語家たちも戦争とは無縁ではいられません。

慰問隊や兵士として、戦線に向かうようになり、アメリカ軍の空襲は寄席を焼き尽くし、落語家の晴れ舞台をも奪います。

戦争は人々から笑顔を奪い、笑いをも焼き尽くしました。

戦後――ラジオ落語とテレビ大喜利の時代へ

戦後――。

辺り一面が焼け野原になり、食べる物にもこと欠き、親を失った孤児たちがうろついているような状況。

そんな最中でも、人々は焼け残った寄席に、吸い寄せられるように向かいました。

なにせ昭和20年(1945年)8月15日の終戦から一ヶ月後には、焼け残った寄席に人々が溢れかえっていたほどです。

昭和21年(1946年)には「はなし塚」に葬られた演目の復活式も行われました。

遊女も間男も、落語の演目の中に蘇り、戦時中に統合された落語団体も復活しました。

いよいよ本格的な復活です。

昭和26年(1951年)、放送法が成立しました。

ラジオ&テレビ落語の時代幕開けです。

セットもいらない。

バンド演奏も不要。

おまけに人気もある。

落語家たちはラジオ番組からしょっちゅうお呼びがかかり、懐もずいぶんとうるおいました。

ラジオをつければ落語が流れてばかりいる、そんな時代です。

一方でテレビの場合、わいのわいのと騒ぐような演目の方が人気でした。

皆さんご存じの昭和41年(1966年)放映開始された長寿番組『笑点(→link)』の大喜利コーナーが有名ですよね。

テレビ世代にとっては大喜利の方がよく知られているかもしれません。

落語の黄金期到来&上方落語の復活!

昭和30年代から40年にかけては落語黄金期とも呼ばれます。

愛される名人たちが出る一方、落語は変貌してゆきました。

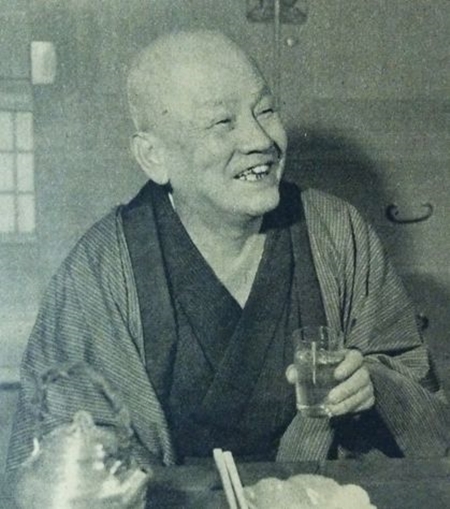

戦後の大名人として知られる5代目古今亭志ん生/wikipediaより引用

落語といえば寄席というのは、今や昔のこと。ラジオであり、テレビであり、そして演芸ホールになってゆくわけです。

一方で、上方落語は、東京より厳しい状況であがいていました。

前述の通り、吉本興業の隆盛と反比例するように勢いを失ったのが大きいのです。

寄席も戦中に焼け落ち、戦後上方落語を復活させようにも落語家は10人程度という惨状。

戦後もベテランが相次いで亡くなり、上方落語は滅亡の危機に瀕しておりました。

そこで出てきたのが「上方落語四天王」と呼ばれる落語家たちです。

彼らの奮闘で人気も戻り、吉本興業にも落語家が所属するようになります。

当代・笑福亭仁鶴は、吉本興業を代表する売れっ子です。

彼がブレイクしたのは、ラジオパーソナリティとして若者の間で人気を集めたのがキッカケでした。同じようにラジオやテレビの司会者等、本業とは別のところで活躍する落語家も増えたのです。

伝統的でありながら、常に新しい 変貌する落語

江戸時代から日本人を楽しませてきた落語。その変貌が著しいことは、皆さんも実感しているのではないかと思います。

落語を楽しむ環境も、変貌を迎えています。

YouTubeの落語チャンネル、スマートフォンのポッドキャストで楽しむ方もいることでしょう。

あるいはテレビドラマの『ちりとてちん』や『タイガー&ドラゴン』。

漫画の『落語天女おゆい(→link)』、『昭和元禄落語心中(→link)』。

落語をじっくりと聞いたことはなくても、テーマとした作品を楽しんでいたり、落語家の出るテレビ番組を見ていたり。日本で暮らしている以上、ドコかで必ず触れているものです。

伝統的でありながら、常に新しい――それが落語の魅力ではないでしょうか。

吉本興業の創業者・吉本せい 波乱の生涯60年をスッキリ解説!

明石家さんまやダウンタウンなど、数多の人気芸人を輩出し、日本のお笑い界に君臨する吉本興業。

その歴史が明治時代、一人の女性によって始められたことを皆さんご存知でしょうか?

って、今更何言ってんだ、という話ですかね。

2017年10月に放送されたNHK朝ドラ『わろてんか』。

その主人公・藤岡てんは、吉本興業の創立者・吉本せいさんをモデルにしたドラマです。

ドラマでは、快活で明るい女性像で描かれておりますが、わろてんかモデルとなった吉本せいさんは「ええとこのお嬢さん」どころか、若い頃から苦労に苦労を重ね、半ば行きがかり上で同社を担うことになり、数多の芸人を育ててきた強い女性でありました。

史実の吉本せいさんとは一体どんな人物だったのか?

その生涯60年をスッキリまとめてみました。(以下、敬称略)

12人きょうだいの三女として生まれ

1889年(明治22念)、せいは兵庫県明石市の米穀商・林家の三女として誕生しました。

家はさほど裕福ではなく、また12人きょうだいであったため、楽な暮らしぶりとは言えませんでした。

成績優秀なせいは、本心では学業を続けたかったものの、そんな贅沢をできるほどの経済的余裕はありません。

当時の義務教育である尋常小学校四年まで終えると、船場の実業家のもとに奉公に出されました。

これが当時の、平均以下の家庭事情でした。

朝ドラのヒロインは大抵当然のように女学校に通うものですが、彼女らの場合はかなり裕福な家のお嬢様なのです。

せいの奉公先は、倹約家でした。

倹約そのものは悪いことではありません。

ただし、度が過ぎるとまるで虐待じみてきます。

ここの主人は、奉公人や女中が食欲旺盛であると困るため、わざわざ雨水がかかる場所に漬け物樽を置き、悪臭を漂うようにしました。

あまりの仕打ちに耐えかねたせいは、ある日、こんな風に提案します。

「奉公人たちで集めたお金で生姜を買い、これを刻んで食事にかけたらどうか」

まことに天晴なアイデアですが、これが主人の耳に入ってしまい、せいはこっぴどく叱られてしまうのでした。

この逸話からは主人のドケチぶりだけではなく、せいの機転もうかがえます。

頼りない夫、働き者の妻

19才のころ、せいは吉本家の二男・吉次郎に嫁ぎました。

屋号を「箸吉」という老舗。

吉次郎は家を継ぐと当主の名を襲名し、吉兵衛と名乗るようになります。

しかし、当時は日露戦争後のバブルが崩壊した頃です。

どこもかしこも不景気であり「箸吉」もまた経営が傾いていました。

それを立て直そうと働くどころか、現実逃避する性質の吉兵衛。

彼は芸能を好み、遊んでばかりというどうしようもない男だったのです。

債権者が自宅まで押しかけると雲隠れしてせいに対応させ、債権者が帰ると「断り方がなっとらん!」とせいを叱り飛ばし、日本刀で脅したというのですから、本当にろくでもありません。

吉兵衛としては才気溢れるせいが、気弱な自分を見下しているように思えてイライラしたのかもしれませんが、古き日本家庭の闇を見るような話ではあります。

さらに、姑のいびりも酷いものでした。

この姑はユキといって、吉兵衛の母ではなく、吉兵衛の父の後妻でした。

ユキは里帰りから戻って来た新婚のせいの前に、盥(たらい)をデンと置きました。

中には、厚子(冬用の分厚い着物)が積み重ねられています。分厚い厚子を何枚も洗っていると、手の皮が剥け、血がにじんできます。盥の水は血で赤く染まりました。

食事の作り方や掃除から商売まで。何から何までネチネチと嫌味を言うユキ。

嫁と姑の問題は女性同士のこととされますが、間の夫が調停することはできるはずです。

しかし、吉兵衛は無関心でした。

吉兵衛は遊び呆けているだけならばまだマシです。

芸能好きが昂じて自分でも芸能興行をやってみようとして、騙されて家業を廃業にまで追い込んでしまいます。

せいはやむなく実家に身を寄せますが、実家でも父からこう言われてしまいます。

「見込みのない夫なら別れろ」

「嫁ぎ先から戻るのは、骨になってからにしろ」

どっちやねん! どうしろっちゅうねん!

そう突っ込みたくもなりますが、そんな矛盾したことを言われてしまうせいでした……。

せいは内職をしたり、働きに出て家計をなんとか支えようとしました。

彼女は子だくさんで、二男六女の母。しかし当時は乳幼児の死亡率が現代よりも格段に高いものです。

長男、長女、二女、四女は夭折してしまい、戸籍上は8人の母となっておりましたが、せい自身は10人以上の子がいたと語り残しているので、流産等もあった可能性があります。

時代が時代です。

子だくさんのせいが、汗水たらして働き、稼いだとしても焼け石の水だったでしょう。

「吉本興業部」の始まり

1912年(明治45年)、芸能好きが昂じた吉兵衛は、「第二文芸館」を買い取りました。

貧しい吉本家には買収資金もなく、せいが頭を下げて金策に周り、実家にまで助けを求めて、ようやくこぎつけたのでした。

この「第二文芸館」での寄席が、「吉本興業」の起こり。

買収の翌年には「吉本興行部」が発足します。

とはいえ、繁華街の天満には寄席が数多くあり、第二文芸館は最低ランクでした。

ここに客をできるだけ詰め込み、いかにして木戸銭=入場料を稼ぎ出すか。

それがせいの工夫です。

ともかく入場料が欲しいからには、客をぎゅうぎゅうに詰め込みます。

空調なんてありませんし、窓も閉め切ってムンムンとしています。

そうなると、客は「こりゃたまらんわ」と出て行ってしまいます。そうすると、結果的に客の回転が効率よくなると。

雨が降り出すと、雨宿りの客が押しかけます。

そうすると入場料の看板をかえて、いつもの倍取るわけです。

現代ならばクレーム殺到しそうな手段ではありますが、これは吉本夫妻だけではなく、当時の寄席はどこもそんなものだったのです。

こうした客を騙すような工夫では、立志伝としては面白くありません。

ここからが、せいの機転の発揮しどころです。

彼女は興行主であるにも関わらず、客席の整理や芸人の身支度を手伝いました。

こまごまとしたせいの気遣いに、芸人は感心するわけです。

「気の利くおばちゃんやなあ」

同じギャラをもらうなら、雇い主が親切な方がいいわけで。

せいの気遣いに感激した芸人たちは、芸の腕前を磨いてよりよいものを見せることで、恩返ししたのでした。

この辺の彼女の機転・気遣いは、山崎豊子さんの小説『花のれん』でも丁寧に描かれております。

物販でも一儲け

また、せいは考えました。

収入は入場料だけなのだろうか。

夏場、蒸し暑い中、客は汗を拭きながら寄席から外へ出て行きます。

『あんなに汗かいとったら、帰りに何か冷たいもんでも飲んでいかはるんやろなあ……』

と、そこでせいは気がつきます。

物販の可能性です。

思い立ったら行動が早いせいは、菓子屋で冷やし飴を仕入れました。

冷やし飴とは、いわゆる普通の“アメ”ではなく“飲み物”です。

お湯で溶いた水飴の中に生姜の搾り汁を加えたもので、関西圏(現在では他に広島県・高知県)で飲まれる夏のドリンクです(参考/日経新聞)。

ハタ鉱泉のひやしあめ/amazonより

せいは即席の店を寄席に併設すると、“氷で冷やした”冷やし飴を売り始めたのです。

しかも販売方法が一風変わっておりました。

普通は樽に入れて冷やすところを、彼女は氷の上に冷やし飴の瓶を置き、その上でゴロゴロ転がして売ったのです。

この瓶を転がすスタイルが受けて、道ゆく人は面白がって買い始めます。

はじめは寄席の客だけに売るつもりが、通行人にまで売れます。

ついには

「飴のついでに寄席でも見て行くか」

と、冷やし飴を買うために脚を止めた客が、寄席に寄っていくという効果まで!

物販の可能性に気づいたせいは、さらに工夫をします。

現在、舞台鑑賞の際は飲食禁止が一般的ですが、当時は寄席の席で何かしら食べるのは当たり前でした。

この食べ物の種類に見直しを加えたのです。

例えば、甘い物よりも、なるべく塩辛い物を売る。

そうすれば、喉が渇いて飲み物も売れるだろう、ということです。

更には冬場になると、客の食べ残した蜜柑の皮を拾い乾燥させ、漢方薬局に売ったというのですから、凄い工夫です。

一方で、自分で始めておきながら事業に余り身を入れない旦那の吉兵衛。

ボンクラな夫の横で積極的に商売に精を出し、更には芸人たちにも優しく配慮するせいの姿に感銘を受けました。

「あのおばちゃんのためにも、がんばらんとあかん!」

せいは創業当時から、吉本興業の屋台骨でした。

上方演芸界を席巻する

せいの涙ぐましく、かつ現代でも通用する物販の工夫は素晴らしいものがあります。

しかし、商売はそれだけで大きくなるものでもありません。

1915年(大正4年)、吉本興業部は多角経営していた複数の寄席を「花月」と改名しました。

例えば第二文芸館は「天満 花月」。

「花と咲きほこるか、月と陰るか、全てを賭けて」

そんな意味が込められたなかなか風流な名前でした。

当時、関西のお笑い界は、様々な派に分裂していました。

吉本興業部は、派閥に属さない落語家を集めて「花月派」を結成。さらには「浪花落語反対派」も吸収します。

これは「浪花の落語に反対する一派」ではなく、ひとつの派です。

寄席だけではなく、ものまねや義太夫、娘義太夫、剣舞、曲芸も含める派でした。

さらには三友派の中心となる「紅梅亭」を買収することで三友派までおさめ、1922年(大正10年)までには上方演芸界の帝王として君臨することになりいます。

このあたりの躍進は、仕事は熱心でなくとも芸人界に顔が利く吉兵衛の存在も大きかったことでしょう。

吉本興業部では、客を呼べる芸人にはポンと金を積み上げます。

するとそれを見ている芸人たちは、「吉本の御料さん(奥様)は気前のよい人やで」と自ら売り込みにやって来ます。

まさしくこれはせいの計算通りです。

こうして抱えた虎の子の芸人は、看板芸人としてドーンと派手に宣伝するわけです。

ちなみに、ある芸人の月給は五百円でした。

当時の中堅サラリーマンが四十円の時代ですから、いかに高給取りかご理解いただけるでしょう。

あの小僧、金勘定はわかっても、芸はちぃともわからへんで

1923年(大正12年)に関東大震災が起きたときも、吉本興業部はチャンスに変えました。

せいは復興のための救援物資を関東に送ります。

義援金だけではなく、寝具や食料といった今すぐ欲しいものを送るのがせいの才覚。気落ちしている関東の芸人をしっかりと支えたのです。

東京の芸人たちは、復興を待たずに大阪にやって来て寄席を始めました。

お笑いにも東西の違いはあるもので、彼らの芸は必ずしも関西の客に受けるものでもありませんでしたが、そこは「寄席を見て復興支援」ということもあるのでしょう。客入りは上々でした。

しかし、ここで試練がまたせいを襲います。

1924年(大正13年)、せいにとって最後の子である二男が生まれて間もなく、吉兵衛が亡くなったのです。

37才という働き盛り。幼い子を抱えて、せいは34才で未亡人となってしまったのでした。

せいは、実弟の正之助と弘高を呼び寄せ、吉本興業部を手伝わせることにします。

彼ら実弟は優秀であり、事業は順調に拡大を続けました。

弟が優秀というのは確かにそうではあるのですが、ただし、正之助は「金勘定は得意でも芸のことはわからない」人物でした。

吉兵衛は欠点だらけの男には思えますが、芸はわかるため落語家も一目置きます。

折衝も得意です。

しかし若く、芸能センスもない正之助は、落語家からナメられっぱなしでした。

「あの小僧、金勘定はわかっても、芸はちぃともわからへんで」

正之助は、玄人的なお笑いセンスよりも、わかりやすいものの方が好きだったのです。

それをマイナスどころかプラスに使ったのがせいの鋭い商売勘です。

センスのない正之助でも笑える芸ならば、万人受けするだろう、と弟の感覚をむしろ重宝しました。

その一方で憤懣やるかたない落語家たちの愚痴を聞いて、なだめる役割も果たしました。

もう一人の弟・弘高は兄とは違い、シビアな感覚よりもロマンチスト的な部分がありました。

兄弟はかなり性格が異なり、もし一緒に大阪で仕事をしたらば対立したのではないかと思われる部分もあります。

それを適材適所に配置するセンスもまた、せいは持ち合わせておりました。

人情の機微に敏感な方だったのでしょう。

時代は、わかりやすい笑いを求めている!?

明治から大正が終わり、昭和になろうというころ。

市民の生活も変わってきていました。

芸能だけが旧態依然としていては、変化に追いつけないのではないだろうか?

せいたちはそう考え始めます。

そんな時、正之助が万歳に目を付けます。ここから時代が変わっていくのです。

万歳というのは大変歴史が古い芸能で、本来は祝い事で行われるものでした。

鼓を手にした二人組の芸人が、歌舞伎のパロディや小咄をしながら演じるもので、地域ごとに特色があるものです。

落語家から疎んじられていた正之助にとって、新たな芸を育てていけるのは魅力のあることでした。

万歳から祝い事の要素をなくし、鼓の替わりにハリセンを持たせ、教養やセンスがない人でもよくわかるおもしろおかしい話をさせる――。

この万歳は、しかしながら当時はまだ白い目で見られていました。

一流の芸人はたった一人で客と向き合うもの。

二人組で演じるなんて邪道で一段格下のものだ、という意識があったからです。

芸のセンスがない正之助が推したということも、落語家からは見下される一因になりました。

しかし、1927年(昭和2年)暮れ、吉本興業では格式ある「弁天座」で万歳を演じることにしたのです。

プライドのある落語家たちが面白いわけもありません。

不満はせいにぶつけられましたが、万歳興行そのものを止めようとはしませんでした。

かくして行われた「全国万歳座長大会」は大成功をおさめます。

正之助は鼻高々。

そして勢いに乗って難波に“入場料十銭”の万歳専門を開館するのです。

一等地の難波において、この値段は破格の安さ。

「十銭万歳」は大流行し、「万歳舌戦大会」なる人気投票まで行われました。

ここまで成功していながらも、せいは不満でした。

万歳には何か目新しさが、決定的な革新性が欠けているように思えるのです。

まったく新しい娯楽、今までと違う客層にアピールしたいせいとしては、何か物足りないのです。

インテリ万歳のエンタツ・アチャコ

そこで吉本が白羽の矢を立てたのが、横山エンタツと花菱アチャコの二人でした。

万歳をしていたアチャコ。

アメリカでの海外経験巡業経験を持ち、チャップリンを真似て口ひげをたくわえ、インテリ気質のエンタツ。

エンタツは、まるで新しい芸を作りたいと考えており、吉本の求める条件とまさに一致していたのです。

二人は万歳を変えました。

・和装をやめて、洋装のスーツ姿で舞台に立つ

・「俄」(歌舞伎のパロディ)のような話し方や数え歌はやめる

・高座では「君」「僕」と呼び合う

みるからに芸人めいた人ではなく、街中におるサラリーマンと大して変わらない人が、やたらと面白い掛け合いをする。

そういう新しい芸能を、このコンビは生み出したのでした。

花菱アチャコ(左)と横山エンタツ(右)/wikipediaより引用

しかし、すぐに彼らが受け入れられたわけではありません。

高座に立つと罵声が飛びました。

「ほんまの『万歳』やらんかい!」

エンタツ・アチャコにしてみればこれこそ本物の、新しい万歳です。

しかし観客は昔ながらのものを見たがったのです。

だからこそ、新しいものを見たがる学生やサラリーマンにはウケました。

「古くさいのと違うて、あの『インテリ万歳』はえろうおもろいらしいで」

コンビ結成から半年にして、エンタツ・アチャコは吉本でも売れっ子の芸人になりました。

せいもこれには満足、やっと納得のいく新しい芸能を見いだしたのです。

こうして吉本興業部の主力は、落語から万歳に切り替わっていきました。そしてその万歳が観客にウケ始めると、それまでは苦々しい目で万歳を眺めていた落語家の中にも転向する者が出てきます。

すると、名前も今まで通りでは古くさいということになります。

音は残し、字を宛てて「漫才」の誕生。

まさしく芸能の世界を変える革命でした。

ラジオの波がやってきた

漫才という新たな芸能を生み出したせいですが、保守的な部分もありました。

先見性のあるせいは、芸を小屋だけに閉じ込めておいてはいずれ限界が来ると感じてはいました。

ラジオや映画の前に、廃れてしまうだろうと。

しかし、だからといってすぐさま新しいメディアの潮流に乗れるわけでもありません。

1930年(昭和5年)、桂春団治が無断で落語のラジオ放送を行ったことに、吉本興業部は激怒。

ラジオで落語をやられたら、寄席までわざわざ聞きに来る客がいなくなると危惧したのです。

放送したJOBK(大阪放送局)、二代目桂春団治、吉本興業部はこの放送をめぐり揉めに揉めました。

が、次第に彼らは、和解した方が得策だと気づき始めました。

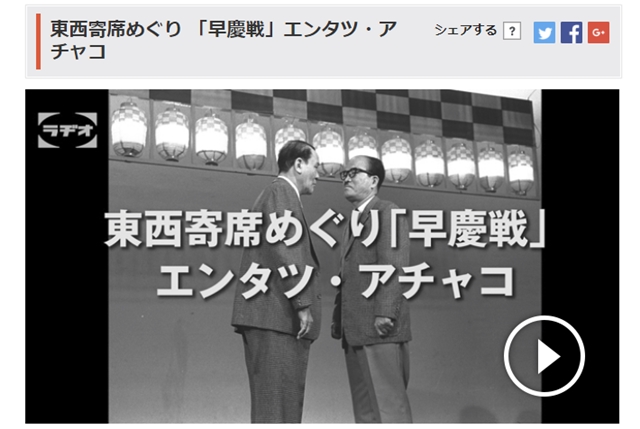

JOBKは、エンタツ・アチャコの人気漫才『早慶戦』を放送すれば、絶対に大人気になるとわかっているわけです。

吉本興業部としてもラジオの宣伝力に気づき始め、まぁここは先方が頭を下げてくるうちに和解した方がええやろ、と考え始めます。

かくして決まった『早慶戦』の放送は「南地花月」から実況中継することになりました。

話題性もあって、客で満員になった会場を見てせいは大満足。

そしてこの頃になるとラジオが客を減らすとは思わなくなっていました。

「ラジオで放送を聞いたもんが、翌日、寄席へ押し寄せるに違いない」

そんな読みはピタリと的中。ラジオは客を減らすどころか、増やすのに役立ってくれたのです。

『早慶戦』がラジオでかかると、日本中がフィーバー状態となりました。

吉本興業部は漫才の人気をさらに確かなものとするために、文芸部に漫才のための作家を大勢雇いました。

集まった作家たちは熱心に意見交換し、よりよい脚本を練り上げてゆくのでした。

一方で、漫才重視の吉本興業部の姿勢に不満を持つ落語家たちがいました。

特に二代目桂春団治は様々な方針において対立し、ついには決裂。

彼との確執と死をもって、吉本興業部は落語と縁が切れてしまうのでした。

「女今太閤」「女版小林一三」の栄光

漫才とラジオ。

この盤石の組み合わせで、吉本興業部の名は日本全国に轟くようになりました。

その頂点に立つせいは、「女今太閤」、「女版小林一三」と言われるほど。

小林一三とは、当時の有力実業家。ドラマ『わろてんか』の中で、高橋一生さん演じる伊能栞のモデルと目される人物です。

1928年(昭和3年)には、慈善事業の功績も認められ「紺授褒章」を受け、さらに1934年(昭和9年)には大阪府から功績を称えて表彰されています。

しかし「女今太閤」と称された吉本せいは、皮肉にも晩年の黄昏まで豊臣秀吉のそれと同じような寂しさがあり、ある事件が降りかかります。

それは1935年(昭和10年)のことでした。

辻阪信次郎という政治家が、脱税汚職事件で逮捕されてしまったのです。

大阪府議会議長までとつとめ、実業家としても政治家としても成功していた信次郎は、せいとただならぬ仲であると囁かれておりました。

せいは彼の政治活動に多額の寄付をしていました。

せいが大阪府から表彰されたのも、信次郎の根回しがあったという噂も。

そうなると火の粉はせいにもふりかかります。脱税工作に関わったとして、当局に出頭を命じられるのです。

「女今太閤」の凋落に、マスコミは飛びつきました。

大勢の逮捕者が出たこの事件でも、せいの注目度は桁違いだったのです。

しかし事件は意外な形で終わりを迎えます。

1936年(昭和11年)1月、信次郎が獄中で首を吊ったのです。

最大の容疑者がいなくなり、もはや捜査は継続できません。

信次郎はせいに関しては一切黙秘を貫いていたらしく、まさに命がけで彼女を守ったのでした。

ちなみにこの辻阪信次郎もまた、『わろてんか』で伊能栞のモデルという説もあるようです。

仮にドラマ内で、この通りの死に方をすると、『おんな城主直虎』で高橋さんが演じた小野政次とよく似た最期を迎えることになります。

しかし、もう一人の有力モデルである小林一三に寄せてくると、そんなことにはならないと思いますが……。

通天閣は現在も大阪の象徴ですが、当時はそれ以上のもの。

まさに昭和版大阪城のようなものではないでしょうか。

これを手にしたせいは、まさに「女今太閤」、大阪屈指の成功者でした。

当時の通天閣は時代遅れな時代の遺物でした。

電飾広告の可能性を考えて手に入れたという脚色(小説『花のれん』)もありますが、これはせいが持ち主になる前から行われていたことです。

実利より「城主」になりたいという思いがあったのでしょう。

ちなみにせいが手にした初代通天閣は1943年(昭和18)に焼け落ちており、現在のものは二代目です。

「女今太閤」の黄昏

せいが第一線を退くと、吉本興業株式会社は、危機に直面します。

戦時体制となり、お笑いは必要とされなくなったからです。1945年(昭和20)の敗戦まで、この状況は続きます。

しかし敗戦で一息をつけるはずでもなく、せいにはさらなる悲劇が襲いかかります。

せいにとって唯一生き残っていた息子である二男・穎右(えいすけ)は、父の顔を知らずに、母に溺愛されて育ちました。

せいはこの息子の成長を生きがいにしており、いずれ吉本興業株式会社も穎右に託すつもりでした。

しかし、穎右は母の意に逆らい、笠置シヅ子と恋に落ちてしまいます。

シヅ子は「ブギの女王」と呼ばれる大阪歌劇団(OSK)の花形。

ところがせいは、シヅ子が妊娠しているにも関わらず、この恋愛に大反対します。

そうこうしているうちに穎右は24才で肺結核に倒れ、短い一生を終えました。

シヅ子が産んだ子は、せいにとって大事な孫となるのでした。

せいは我が子の3年後、1950年(昭和25)に60才で死去しました。

死因は穎右と同じ肺結核でした。ありとあらゆる成功を手に入れ、財力も手にしながら、家庭的な幸福だけは手に入れられなかったせい。

その寂しい晩年は、その異名の由来となった豊臣秀吉とどこか似ているのでした。

日本中に笑いを届けた吉本せい。

綺麗事だけではなく、時には裏稼業のものとも親しくつきあい、「金でしばる」と芸人から嘆かれたほどえげつないほど手腕も発揮しました。

華々しいようでどこか寂しさもある、苦労人の一生なのでした。

M-1と言えば吉本興業だけど同社と漫才の歴史はいつから始まった?

この番組が放送されると、もうすぐ年末だなぁ……としみじみしてしまう。

漫才の日本一を決める『M-1』が2022年は12月18日に開催されますが、あの番組を見るたびにこんな疑問を抱いてしまいませんか?

なぜ芸人と言えば吉本興業なのだろう――。

答えは単純、彼らが面白いからでありましょう。

ではなぜ、吉本ばかりに優秀な芸人が集うのか。

明石家さんまやダウンタウンなどの天才たちに憧れ、次世代の若者たちがやってくる――というのは、もちろんその通りですが、他にも理由がある気がしてなりません。

明治時代に誕生した吉本興業の歴史を振り返ると、“伝統と革新”を重んじ、常に新しい笑いにチャレンジしてきました。

吉本新喜劇のようなコテコテを提供する一方、NSC(芸人養成学校)を立ち上げ、ダウンタウンを世に送り出したことなど、その一端。

まさに歴史の成せる業だと感じます。

同社の創業は約1世紀ほど遡り、1912年(明治45年)4月1日、大阪天満で産声を上げました。

当時は、江戸時代の落語全盛期から漫才(当初は万歳)へ移り変わる、お笑いの移行期。

数多ある落語の流派が廃れていく中、漫才に目をつけた吉本せいと林正之助が大阪の笑いを変え、その後も事務所の興隆を支えてきました。

ではなぜ彼女らにそんなコトができたのか?

戦前戦後を通じて、同事務所はいかなる経緯を辿ってきたのか?

本稿では、彼らの強さのヒミツに迫るべく、吉本興業と漫才の歴史を振り返ってみたいと思います。

※朝ドラ『わろてんか』のモデルにもなった創業者・吉本せいにつきましては、以下の記事にて詳細をご覧ください

それは若夫妻の寄席小屋から始まった

1912年(明治45)4月1日。

大阪天満で「第二文芸館」(TOP画像)という寄席小屋が開かれました。

立地のせいか、何をしても客の入りが悪いというこの小屋を、吉本泰三(途中吉兵衛から改名してますが本稿は泰三で統一)と吉本せい夫妻が買い取ったのです。

若夫妻は借金をしてまで、この店を手に入れました。

というのも泰三は芸人に入れあげて道楽が過ぎ、家業の老舗商家を潰していたからです。

せいは夫にホトホトあきれ果てておりました。

しかし、商才はなくとも、これだけ芸能に興味があるなら、その嗅覚だけはあるかもしれない。

そんな藁にもすがる思いで金策をしてまで寄席小屋を買い、興行を開くことを勧めたのでした。

時代もよかったかもしれません。

明治維新以来、日本の演芸芸能は日進月歩で変わりつつありました。

例えばそれまでの演芸を挙げてみますと……。

・落語

・講談

・音曲

・娘義太夫

・手品

・三味線等の音曲

・曲芸

・俄(にわか、歌舞伎のパロディ)

・文楽

そんな、いかにも伝統芸能なラインナップに、以下のようなものが新たに加わります。

・自由党 角藤定憲の「壮士芝居」

・曾我廼家五郎の「喜劇」

・川上音二郎の「オッペケペー節」

ちなみに芸能で変化があったのは、お笑いだけではありません。

阪急グループの創始者・小林一三が始めた「宝塚少女歌劇団(宝塚歌劇団)」。

東京では「浅草オペラ」が、新たな日本の芸能として芽吹き始めていました。

また、技術革新によって加わった「活動写真」も、新たな娯楽として親しまれ始めました。

吉本夫妻が寄席小屋を始めたのは、まさにこうして新たな演芸が花開く時代であったのです。

「反対派」を集め、安くておもろいものをやる

吉本夫妻が寄席小屋を始める――。

と言っても、当時の人気落語家が、末端の小屋にそう易易と出演するわけもありません。

そこで夫妻が目を付けたのが「反対派」と呼ばれる芸人でした。

「反対派」というのは、落語と色物(落語以外の芸能)の主従を逆転させてしまった派です。

従来、落語がメインで色物は添え物。これを逆にしたというわけです。

当時は落語が一流という意識がありましたから「反対派」というのはどうしても格下扱いでした。

しかし、観客にそんな格は関係ありません。

「反対派」のほうが木戸賃(入場料)も安いし、面白い、とたちまち飛びついたのです。

格式や芸の世界の掟よりも、大衆の感覚を大事にするというのが、吉本の基本精神。

「安くてともかくおもろいもんをやる」

そんな芸を掲げた「反対派」と、格式にこだわらない吉本夫妻のニーズが一致したわけです。

木戸賃は「五銭」でした。

他の寄席の三分の一の価格で、きつねうどん一杯程度。

安くてバラエティに富み面白いということで、観客はたちまち「第二文芸館」に押し寄せました。

せいは、この寄席小屋で「お茶子」として働き出しました。

お茶子というのは、今でいうところの客席案内係のようなものです。

客との間にお茶子が尻を押し込んで、そこに座布団をさっと敷いて、そこに客を座らせる。

そんなふうにして、定員の二、三倍もの客をぎゅう詰めにしていったのです。

現代ならば消防法の関係で無理でしょう。

更にはこの頃、どうにも性に合わんと奉公先を辞めてしまったせいの弟・正之助がやって来ました。

フラフラしている弟を手伝わせてやろうという意図だったのでしょう。

後に彼は吉本を支える太い柱になります。

「花月」のチェーン展開で大阪演芸界を席巻

寄席小屋を開いて一年。

ぼちぼち軌道に乗り、借金も返せるようになりました。

ここで満足しないのが、吉本夫妻の才能です。

彼らは寄席小屋をチェーン展開したいと考えました。

のちに吉本興業のライバルとなる「松竹(→link)」。

こちらは明治30年代に京都の劇場を次から次へと買い占め、さらに大阪へと進出してきました。

道頓堀でも劇場を買い占め、東京進出もうかがうという快進撃。吉本夫妻の脳裏に、この松竹のチェーン展開があったのかもしれません。

夫妻は買い取った寄席に「花月」という名をつけました。

占いの心得がある落語家がつけた名前で、現代に至るまで吉本興業の劇場につけられています。

さらに吉本は、はたから見ればえげつないと言いたくなるようなこともします。

「反対派」を立ち上げた岡田政太郎の急死後、吉本側はその権利を、息子に一万円の小切手を渡して買い取りました。

ところが岡田の息子は父の残したものを全て売り払うのも嫌で、芸人を引き連れて「反対派」を名乗り続けるのです。

「そういうことならしゃあない」

吉本では小切手を不渡りにし、「吉本花月連」という興業主として名乗りをあげてしまいました。

この一連の行動により、「反対派」は壊滅に追い込まれるのです。ただ、吉本側としては「権利は買い取ったはずやで」という言い分はあるのでしょう。

さらに「反対派」のライバルであった「三友派」の切り崩しにかかり、多くの「三友派」寄席小屋を買い占め。

返す刀で「三友派」の人気落語家・初代桂春団治を多額のギャラでヘッドハントしてしまうのです。

こうなるともはや「三友派」は、桶狭間の戦いのあとの今川家のようなもの。崩壊は秒読み段階でした。

かくして寄席を始めて十年で、大阪の演芸界を制覇してしまった吉本夫妻。

血こそ流れないものの、その深慮遠謀はまるで戦国武将さながら、本能寺の変のあとの豊臣秀吉のようです。

変革を迎えるお笑いの世界

飛ぶ鳥を落とす勢いの吉本。しかし彼らとて、動きを止めればライバルに追い抜かれる、そんな切羽詰まった状況でした。

演芸の世界は日進月歩です。

「宝塚少女歌劇」に対抗するため、「松竹」は活動写真、のちの映画に注力するようになりました。

一方、吉本としても今までのやり方ではやがて追い抜かれると考えます。

まずは給与体制の見直しです。

大勢の芸人を抱えるようになった吉本は、芸人を月給制で雇用することにしました。

芸人というのはギャラ頼りで、その日暮らしが基本。それが安定した経済状況になるのですから、ありがたいものではありました。

そして1923年(大正12年)9月1日、関東大震災が起こります。

未曾有の大地震は日本史に残る大災害ですが、吉本興業の歴史においても大きな意味があります。

林正之助は、このとき救援物資を大量に抱えて東京に向かいました。

ただの被災地への見舞いではありません。

東京の演芸界も大阪同様、革新の時期を迎えていました。だからといってそれで食い詰めた芸人が大阪まで来るかというと、そうではありません。

彼らはプライドが高く、そう簡単には応じないのです。

しかしこの非常時に、そんなことを言っているわけにはいきません。

そこで窮地の芸人たちに声を掛け、次から次へと大阪の吉本にまで呼び寄せました。

そうすることによって東京の市民にも、吉本の名を知らしめることができたのです。

そして1924年(大正13年)、同社にとっては更なる衝撃的な出来事が起こります。

泰三が39才という若さで急死したのです。

山崎豊子作『花のれん』やその映像化作品では、吉本興業は、ほとんどせいが一人で立ち上げたかのように描かれています。

しかし実際のところ、吉本せいは裏方のサポートに回っていました。

次から次へと大阪の芸能界を席巻するような手腕は、泰三あってのもの。彼の芸能に関する嗅覚、経営手腕は実際優れたものだったのです。

これから先、吉本の経営判断はせいの弟・正之助が担うことになります。

このとき正之助はまだ25才の若さ。

数年前までは無職でふらふらしていた青年が、関西の一大興行主となるのですから、そのプレッシャーは計り知れないものだったことでしょう。

万歳ブームの到来で更に勢いに乗るものの

大阪の寄席を席巻し、東京からも芸人を呼び寄せ、絶好調に見える吉本。

しかし、同時に「不良債権」も抱えていました。

大勢の落語家です。

春団治のような花形を除けば、その大半は鳴かず飛ばず。抱えているだけで赤字になってしまいます。

寄席の格式のためにも、ある程度、落語家は必要とはいえ、実際は持て余し気味だったのです。

また、泰三にかわって実質的な吉本のトップとなった正之助は、落語家と折り合いがよくありませんでした。

落語家からすれば、正之助はお笑いセンスがない若造。

自分を見下すような落語家をガツンと言わせたいという思いが、正之助に芽生えても仕方ないところです。

落語にかわる目玉のお笑いがいる——そこで正之助がまず目を付けたのが「安来節」。

「泥鰌すくい」と言ったほうが現代ではわかりやすいかもしれません。

これには女性バージョンもありまして。

素朴な化粧の娘さんたちが、腰巻きと白い臑をチラチラさせながら踊るセクシーダンスですね。

現代ですと「そんなもんの何が楽しいのかなあ」と思うかもしれませんが、そこそこヒットしたようです。

ただし、落語に取って代わる程ではありません。

そんな中、正之助が目を留めたのが「万歳」でした。

「万歳」というのは二人組で演じる日本の伝統芸能です。

本来は、言祝ぎ(ことほぎ)の話芸として、祝いの席で行われていたもの。

一方で万歳は自由度が高いものでした。

ありとあらゆる芸人が自分の得意分野をひっさげてアレンジし、披露することができたのです。

それゆえ万歳はたちまち日本に広がり、大阪神戸だけではなく東京にまで広まりました。

これからは万歳の時代だと確信した正之助は、次から次へと芸人をスカウトし、万歳部に呼び込みました。

日本中が昭和不況でわびしい中、吉本では格安の「十銭漫才」を興行して人気を博すのです。

万歳ブームには、ライバルの「松竹」も参入してきました。

吉本と松竹、関西の二大芸能興行主がタッグを組んで万歳大会を行うこともありました。

松竹側がこっそりと吉本の万歳芸人を引き抜こうとして正之助が激怒したこともあり、せいとしては、松竹相手に一歩もひかない正之助を見て大いに喜んだそうです。

しかし、だからと言ってこのままでいいのか。

実は、せいも正之助も、万歳の限界を感じ始めていたのです。

時は大正から昭和にうつり、世の中は変わりつつありました。

東京ではエノケンこと榎本健一が旗揚げ。

アメリカからはチャールストンやエログロナンセンスの流れが押し寄せる。

活動写真、レコード、ラジオ。

技術革新も起こっています。

そんな時代に、着物を着て扇子を持ち、俄口調で演じる万歳は古くさく思えます。

客層も落語と大して変わらない。

道ゆく紳士はスーツを着ているこの時代に、万歳というのはいかにも古くさいものであり、当時の日本人の生活に密着しているとは言いがたいものでした。

人気のあるはずの万歳が、急速に古びているように、せいと正之助には思えたのです。

流行に敏感な人たちからは、やがて飽きられてしまうだろう。

そんな危機感を抱えておりました。

昭和の「漫才」そしてラジオ放送に進出

間もなく吉本は、万歳の改革に取り組みました。

外国のコメディ映画のような、洗練されていて現代にふさわしいものにする。そのために英国製の三揃いのスーツを用意しました。

着るのは、横山エンタツと花菱アチャコ。

横山エンタツは、芸人として中国大陸、アメリカを巡業しながら、アメリカで手痛い失敗を食らって芸人を辞め、ヘアピン製造業に乗り出しておりました。

このエンタツを、文字通り三度自宅まで赴く「三顧の礼」で吉本へと招いたのです。アメリカ巡業で培ったセンスが欲しかったのでしょう。

一方でコンビを組むのは花菱アチャコ。彼は漫才芸人としてファン投票一位となるほどの人気でしたが、あっさりとコンビを解消させられ、エンタツと組むことになったのです。

洋服姿、歌も踊りもない、ただ喋るだけの「しゃべくり万歳」。

これぞまさしく笑いの革命でした。

というか、これはもう万歳ではないということで「漫才」と呼ばれるようになります。

現代漫才の原点と言えるでしょう。

さらに吉本は、新たな演芸の可能性と向き合わねばなりませんでした。

ラジオです。

未知のテクノロジーは、人々にとって脅威にうつるもの。

音楽家はコンサートから客が消えるのではないかと気を揉み、吉本も寄席に誰も寄り付かなくなるのでは?と懸念しておりました。

そんな最中、ある事件が起こります。

1930年(昭和5年)、売れっ子落語家の桂春団治が勝手にラジオに出てしまったのです。

吉本側は、放送したJOBK(NHK大阪放送局)にも、出演した春団治にも大激怒。

以降、彼らの寄席での春団治出演を禁じ、借金のあった春団治の家財道具を差し押さえてしまったのです。

吉本は怖い――。

今の芸人もそんな風に笑いにすることがありますが、もしかしたらこうした体質を言っているのかもしれません。

しかしこの騒動は、吉本もJOBKも春団治も折れて、丸く収まりました。

ラジオ出演を契機に春団治は更に人気が出て、寄席にも客が集ったのです。

更にJOBKは、エンタツアチャコの「早慶戦」をラジオ放送し、大評判をかっさらいます。

エンタツアチャコの「早慶戦」/NHKアーカイブスで閲覧できます

1932年(昭和7年)、「吉本興業部」は「吉本興業合名会社」に改称しました。

このころになると落語は完全に落ち目になり、万歳にとってかわられるように。それに従って、落語家と万歳師の対立も起こります。

しかし万歳にしても、元のものから大きく変わっており、そのため「漫才」の字が宛てられるようになります。東京にも進出し、全国的な人気となりました。

1934年(昭和9)に花形落語家の初代・桂春団治が没すると、いったん吉本と落語の縁は切れてしまうことになります。

林正之助はのちに、こう語りました。

「大阪落語を滅ぼしたのは、この私です」

吉本にとって、落語はもはや重要なものではなくなっていたのです。

大衆のニーズに応えて、映画に雑誌に吉本ショウ

吉本は常に大衆のニーズにこたえるのが身上。

映画が流行すれば映画に芸人を出す。

雑誌が必要となれば雑誌を発刊する。

それが吉本でした(現在の雑誌はマンスリーよしもと)。

1930年(昭和9年)にはアメリカから「マーカス・ショー」を招聘し、大評判を呼びました。

さらに吉本は、宝塚少女歌劇団の「レビュー」が人気となるや、

「吉本ショウ」を始めるのですから節操ありません。

しかし、歌えて踊れてギャグもできる芸人たちのショウは意外にも大評判となりました。

まさに飛ぶ鳥を落とす勢いとはこのことながら、1931年(昭和10年)、吉本興業の産みの親・吉本せいは、「辻坂事件」という脱税疑獄に巻き込まれ、病に臥せります。

そのため彼女は隠退し、37才の正之助がトップに君臨することとなるのでした。

芸人たちも次々に戦地へ送られる

1939年(昭和14年)、日本が戦争へと向かい、列島に暗雲立ち込める最中、吉本にも危機が訪れます。

売れっ子芸人のミスワカナ・玉松一郎が、松竹系列の新興キネマ部に突然移籍したのです。

このころ関西映画界は、熾烈な争いを繰り広げておりました。

松竹にとって最大のライバル・東宝が、吉本から林正之助を役員に迎えるという話があったのです。

東宝は、あの宝塚少女歌劇団の創設者でもあり、才知あふれる小林一三ですから、東宝と吉本が組むとあれば、松竹にとってはおそろしい話です。

そこで先手を打って、吉本から売れっ子芸人を引き抜こうとしたのです。

もともとミスワカナ・玉松一郎側は、契約問題で色々と不満が鬱積したようですが、この一件によって吉本側も彼らの映画『お伊勢参り』を上映中止に追い込むなど、容赦ない態度を取ります。

吉本VS新興――。

マスコミはこのドロドロとした芸能界の争いに飛びつき、吉本も芸人の待遇改善を迫られました。

しかし時代は、彼らの争いなど些末なことにも思えるほど、暗い方へ動き始めていました。

戦時下でお笑いどころではない1943年(昭和18年)。

その年の一月、新世界で火災が起き、吉本の劇場・花月、更には、せいが買い取っていた通天閣まで焼け落ちました。

せいは通天閣の復興をあきらめ、資材を軍部に提供します。

吉本の芸人たちも、次から次へと兵士として戦場に引っ張られてゆきました。

かつてはエンタツアチャコやミスワカナ・玉松一郎を軍隊慰問に行かせ、宣伝に利用していた吉本。

しかし、今やそれどころではありません。

正之助自身もいつ徴兵されるかと怯える日々でした。

1944年(昭和19年)になると、「決戦非常措置要綱」が閣議決定されます。

非常時だから国民生活を制限するというもので、その中にはこんな一項目も……。

「高給享楽の停止」

戦争中にお笑いなんてもってのほかということで、全国各地の劇場が封鎖されました。

もちろん吉本も例外ではありません。

舞台に立つ芸人も、芸人が立つ舞台も、もはや何も残されていない空っぽの劇場。

空襲にも容赦なく襲われ、ほとんどが焼き尽くされました。

火の海と化した大阪では、劇場どころではなく、行き場を求めて人々が逃げ惑います。

とてもお笑いどころじゃありませんでした。

吉本がお笑いを捨てる!?

1945年(昭和20年)、日本は敗戦を迎えました。

しかし、大阪には劇場どころか食料もありません。

この状況でどうやって人を笑わせるのか。

正之助は、戦地から復員してきた芸人に吉本解散を言い渡します。

どうしても去ろうとしないアチャコだけを残し、他は皆四散してしまいました。

大阪の焼け跡に寄席を復活させたのは、ライバルである松竹でした。

これを見て思うところがあったのでしょうか。

敗戦後一年を経て1946年(昭和21年)、正之助は千日前グランド劇場を再開させます。

続けて梅田と新世界にもグランド劇場ができました。

ただし、ここで行われたのは映画の上映です(京都のグランドは進駐軍向けキャバレー)。

正之助は、これからは映画の時代であり、配給でいこうと考えていたのです。

彼は1947年(昭和22)には東宝株式会社の取締役におさまり、ますます映画に注力するようになりました。

そして1948年(昭和23年)、吉本は株式会社に上場し、1950年(昭和25年)には、最大の功労者である吉本せいが世を去ります。

笑いを捨てた吉本興業を、彼女はどう思っていたのでしょう。

「花のれん」の復活と吉本新喜劇

笑いを捨て、映画だけにしぼった吉本。演芸ブームが起こっても、ライバル松竹が笑いを席巻しても、手を出すことはありませんでした。

しかし、時の流れは速いものです。すぐに映画すら脅かしかねない技術が誕生しました。

テレビです。

この状況に危機感を抱いたのは、吉本の八田竹男でした。

「このまま映画だけに絞っていたらあかん」と、笑いの復活と、テレビとの連携を訴えるのです。

正之助としては、戦後芸人を手放した苦い経験もあります。同時に、映画だけでうまくいっているのだから、という思いもありました。

しかし、八田の熱意に押され、もう一度お笑いをやることを決意します。

思うが早いが梅田グランドを改装して「うめだ花月」をオープン。

吉本興業の“紋”である花菱を描いた「花のれん」が復活を遂げました。

八田の思いは、他のライバルに対抗することではなく、まったく新しい笑いを、テレビを通してお茶の間に届けること。

ライバルの松竹が義理人情を重視した演芸であるのに対して、若者を狙ったナンセンスな笑いを作り出すことにしました。

それこそが今ではコテコテと称される「吉本新喜劇(→link)」の誕生です。

八田の読みは当たりました。

テレビは新世代の娯楽として、日本人にすっかり定着したのでした。

苦難の時代と笑いの王者へ

勢いにのった吉本は演芸場の「花月」を復活させるのですが、危機が訪れます。

1963年(昭和38年)、正之助が病に倒れてしまったのです。

この後を受けて東京にいた弟の弘高が社長に就任しますが、今度は1966年(昭和41年)に弘高が病に倒れ、正之助が復帰することになります。

実はこの頃の吉本は、低迷期でした。

復活の契機は1967年(昭和42年)、テレビではなく、深夜ラジオでした。

パーソナリティを務める若手落語家・三代目笑福亭仁鶴が、若者中心に大人気を博したのです。

更には桂三枝(現在の文枝)もラジオで人気に火が付き、この二人に加えて横山やすし・西川きよし(やすきよ)の漫才コンビが吉本の人気御三家となり、にわかに吉本全体が上向きになります。

1980年(昭和55年)には「漫才ブーム」も到来しました。

今の若い方たちにとってかろうじて馴染みがあるのは「ビートたけし」のツービートぐらいかもしれませんが、吉本興業でもオール阪神・巨人やB&B(ただし事務所を転々)、西川のりお・上方よしお、島田紳助・松本竜介など数多の人気芸人を抱え、売り上げはぐいぐいと伸びてゆきます。

ただしブームは僅か二年ほどで終焉。

その反動でしょうか、漫才そのものの人気にも翳りが見え始めます。

そこでめげるどころか新たな笑いを模索し、実現してしまうのが吉本の吉本たる所以なのでしょう。

1982年(昭和57年)、その後の大改革となる「吉本総合芸能学院」(NSC)を大阪に開校するのでした。

師匠に弟子入りせず、若い世代のセンスを伸ばす――。

そんなスタイルが受け入れられて、一期生の中からダウンタウンやトミーズ、ハイヒールが出てきたことは周知のところでしょう。

この革新的な養成所ブームは、今や他のお笑い事務所でも当たり前となり、吉本以外からも多くの若手芸人が輩出されるようになっております※吉本も1995年(平成7年)に東京で開校。

しかし、今後、どんな新しいお笑いが出てくるのか。

となると、恥ずかしながら筆者の知見では想像すらつきません。

それは漫才ブームの頃に人気となったベテラン芸人を見れば一目瞭然かもしれません。

正月などの特番で、たまに彼らの話芸をテレビで見かけても、腹の底から『面白い!』と笑える方は、失礼ながら少ないでしょう。

定番のギャグやダジャレ、上手いコトを言うなどして、ご年配の芸人さんがニコニコと笑顔を浮かべ、これで漫才ブームの頃はみんながゲラゲラ笑っていた。

しかし、今それを見せられても、多くの人は“意外さ”を感じられない――要はツマラナイ。

特にアラフォー世代から下はその傾向が顕著で、ほぼ全員がダウンタウン以来の笑いに影響を受けすぎていて、それがスタンダードになっています。

そんな状況で、次に新しい笑いなんて生まれてくるのでしょうか。

いや、それでもやってしまうのが吉本なのでしょう。

それこそが“伝統と革新”を歴史に持つ、彼らの強みかもしれません。

文・小檜山青

【参考文献】

矢野誠一『新版 女興行師 吉本せい 浪花演藝史譚 (ちくま文庫)』(→amazon)

堀江誠二『吉本興業の研究 (朝日文庫)』(→amazon)

【参考サイト】

吉本興行ヒストリー(→link)

落語界のお詫びルール 【蝶花楼桃花 コラムNEWS箸休め】

落語界のお詫びルール 【蝶花楼桃花 コラムNEWS箸休め】

【訃報】落語家・古今亭志ん橋さん(79) 大腸がんのため死去

落語家の古今亭志ん橋(本名:小椋幸彦 おぐらゆきひこ)さんが、10月8日(日)午前5時43分に大腸がんで亡くなったことを落語協会が発表しました。79歳でした。

落語協会の公式サイトによると、古今亭志ん橋さんは、1969(昭和44)年1月に古今亭志ん朝に入門、1972(昭和47)年10月に前座となる前座名「志ん太」となり、1975(昭和50)年5月に二ツ目昇進、そして1982(昭和57)年12月真打昇進、六代目「古今亭志ん橋」を襲名しました。

落語協会によると、最後の寄席の出演は、令和5年1月5日の浅草演芸ホールでした。

通夜は15日(日)、告別式は16日(月)に都内で営まれ、喪主は妻の小椋和子さんがつとめるということです。

【担当:芸能情報ステーション】

<東日本大震災11年 あの日>落語で、伝え続ける 岩手県出身・桂枝太郎 実話から新作「ユキヤナギ」

Apex product エイペックス プロダクト

人を喜ばせたいという気持ち

人との出会いが1番の財産です

みなさまのお役に立てるようにサポート致します

Apex product エイペックス プロダクト

人を喜ばせたいという気持ち

人との出会いが1番の財産です

みなさまのお役に立てるようにサポート致します